Galsan Tschinag, deutschsprachiger Schriftsteller aus der Mongolei und preisgekrönter Bestsellerautor, erzählt in seinem neuen Roman eine Liebesgeschichte voller Leidenschaft. Das andere Dasein meint die Chance, auch nach einem großen Verlust noch einmal das Glück zu erleben.

Moskau im Spätfrühling des Jahres 1977: Der junge Burjate Minganbajir begegnet der ungarischen Studentin Anni und verliebt sich unsterblich. Sie erleben wunderbare Tage, dann muß sie nach Budapest zurückkehren. Sein einziger Brief kommt zurück mit dem Vermerk: "Kein Empfänger. Bitte an diese Adresse nicht wieder schreiben!".

Die Zeit vergeht, Minganbajir heiratet, gründet eine Familie und verdient seinen Lebensunterhalt als Dolmetscher. Die verlorene Liebe aber bleibt immer in seinem Herzen.

Jahre später lernt er erneut eine Anni kennen. Sie ist die Chefin einer ungarischen Zirkustruppe, die er als Dolmetscher in die mongolische Steppe begleitet. Er fühlt sich auf geheimnisvolle Weise zu dieser Frau hingezogen, mit ihr verbunden, obgleich sie seine Anni nicht sein kann, denn sie ist wesentlich älter. Bei einem Ausflug in die winterliche Steppe kommen sich die beiden näher. Kann es sein, daß sie die Mutter der einstigen Geliebten ist? Und kann es sein, daß die Liebe die Generationen überschreitet?

Moskau im Spätfrühling des Jahres 1977: Der junge Burjate Minganbajir begegnet der ungarischen Studentin Anni und verliebt sich unsterblich. Sie erleben wunderbare Tage, dann muß sie nach Budapest zurückkehren. Sein einziger Brief kommt zurück mit dem Vermerk: "Kein Empfänger. Bitte an diese Adresse nicht wieder schreiben!".

Die Zeit vergeht, Minganbajir heiratet, gründet eine Familie und verdient seinen Lebensunterhalt als Dolmetscher. Die verlorene Liebe aber bleibt immer in seinem Herzen.

Jahre später lernt er erneut eine Anni kennen. Sie ist die Chefin einer ungarischen Zirkustruppe, die er als Dolmetscher in die mongolische Steppe begleitet. Er fühlt sich auf geheimnisvolle Weise zu dieser Frau hingezogen, mit ihr verbunden, obgleich sie seine Anni nicht sein kann, denn sie ist wesentlich älter. Bei einem Ausflug in die winterliche Steppe kommen sich die beiden näher. Kann es sein, daß sie die Mutter der einstigen Geliebten ist? Und kann es sein, daß die Liebe die Generationen überschreitet?

Galsan Tschinag schreibt ein postmodernes Märchen

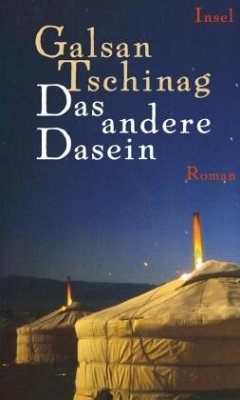

So eine Jurte ist eine runde Sache. Niemand weiß das besser als Galsan Tschinag, der in den vierziger Jahren im Westen der Mongolei in einer Nomadenfamilie zur Welt kam. Sein Leben, das Stoff für zahlreiche seiner Romane lieferte, gestaltete sich, wie er es selbst einmal schrieb, als ständiges Hin und Her zwischen Ur - und Uhrzeit, zwischen archaischen Lebensformen und moderner Industriegesellschaft. Nach seiner Schulzeit in einem Internat wurde er in den sechziger Jahren zum Studium der Germanistik nach Leipzig geschickt, wo der Enkel einer Schamanin begann, auch auf Deutsch zu dichten. Inzwischen ist der mit vielen Preisen geehrte "preußische Schamane" ein ebenso exotischer wie fester Teil der deutschsprachigen Literatur, die er im jährlichen Rhythmus mit einem neuen Band bereichert.

Im seinem jüngsten Roman geht es um ein Tschinagsches Lieblingsthema: die Liebe. 1977 treffen beim Studium der Fremdsprachen der Burjate Minganbajir und die blutjunge Ungarin Anni in Moskau aufeinander und verlieben sich. Doch in sozialistischen Zeiten gestaltete sich selbst die Liebe unter Brudervölkern nicht ganz unkompliziert. Nach dem Ende des Studiums muss jeder wieder in seine Heimat zurück, zum Dienst am eigenen Volk wurde man schließlich ausgebildet. Wie viele Briefe der liebeskranke Burjate auch ins Magyarenland schickt, Antwort erhält er keine. Irgendwann gibt er auf und heiratet eher aus Verlegenheit denn aus Liebe eine alleinerziehende Buchhalterin.

Gut zehn Jahre später - er hat es in der sozialistischen Mongolei nicht gerade weit gebracht - springt er als Dolmetscher für eine Delegation von Zirkusleuten und Kulturwissenschaftlern aus den Bruderländern ein. Dabei trifft ihn der Schlag, denn unter den Teilnehmern ist eine Ungarin, die der Anni von damals ziemlich gleicht, nur dass sie gut zwanzig Jahre älter als seine Jugendliebe sein dürfte. Der Plot ist nicht gerade subtil, denn natürlich ist diese Anni die Mutter der anderen, die kurz nach ihrer Rückkehr tödlich verunglückte. Nun nimmt die Geschichte um das in jeder Hinsicht ungleiche Paar seinen Lauf. Tschinag stimmt das Hohelied einer Liebe an, die kulturelle und sonstige Mauern überwindet. Zum Glück bricht kurz darauf auch noch das sozialistische Weltsystem zusammen, was den Neuanfang für die ungarische Zirkus-Professorin und den burjatischen Dolmetscher erleichtert.

Am Ende finden sich die beiden in einer Patchworkfamilie wieder, in die sie nicht nur die zwei leiblichen Kinder Mingbajirs, sondern auch den Sohn seiner Exfrau aufgenommen haben. Die postmoderne, weltoffene Nomadenfamilie, an der Rudolf Steiner seine wahre Freude gehabt hätte, lebt in einer properen Jurte vom Ertrag der Viehzucht - ganz im Einklang mit der Natur. Mingbajir heißt jetzt Lutbajir, ein erzähltechnischer eher zweifelhafter Griff, denn der erste Teil - der bis zur Wende 1989 - wird uns als Geschichte, der zweite als Bericht dargebracht. Überhaupt hat man den Eindruck, der erste Teil ist vor etwas längerer Zeit entstanden und hat in einer Schublade die historisch stürmischen Zeiten überdauert, während das Ende kürzlich ergänzt wurde.

Was an dieser Geschichte dennoch fasziniert, ist dieses urtümliche, knorzige Deutsch des Autors, der gleich einer Hebamme immer wieder neue Wörter aus dem Schoß der Nomadenvölker in unsere Welt entbindet. Beethoven wird zum Tonschamanen und Anni zur Nabelschnurmutter - was die Sprache anbelangt, so stapft Tschinag wie ein gestiefelter Kater über die Epochen hinweg mit dem Hinterfuß noch in der Vorzeit stehend, übermittelt er den bürokratisch-entleerten Ton und das dazugehörige Lebensgefühl sozialistischer Zeiten und kommt schließlich, mit Laptop und Internet ausgerüstet, in seiner postindustriellen, grünen Zukunft an. Daneben erfährt man so manches über Korruption und Drogenkonsum in diesem idyllischen Hinterland der Welt. Die Jurte mutiert bei Tschinag zum Sinnbild einer mobilen Moderne, ach, denkt da der zivilisationskranke Leser, könnten wir doch alle in die Steppen ziehen.

SABINE BERKING

Galsan Tschinag: "Das andere Dasein". Roman.

Insel Verlag, Frankfurt am Main 2011. 270 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

Fast zu schön um wahr zu sein ist die Liebe zwischen dem Erzähler und der Mutter seiner durch einen Unfalltod verlorenen Studentenliebe, findet Ludger Lütkehaus, den das Happy End dennoch glücklich macht. Er schätzt den Humor, das Gefühl und die "Mitmenschlichkeit", mit der der auf Deutsch schreibende mongolische Autor Galsan Tschinag erzählt, und auch wenn er einräumt, dass es in diesem Roman mitunter etwas langatmig zugeht, freut er sich doch, dass alles so harmonisch in einer Jurte in den Weiten der Mongolei endet.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Was an dieser Geschichte ... fasziniert, ist dieses urtümliche, knorzige Deutsch des Autors, der gleich einer Hebamme immer wieder neue Wörter aus dem Schoß der Nomadenvölker in unsere Welt entbindet.«