Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

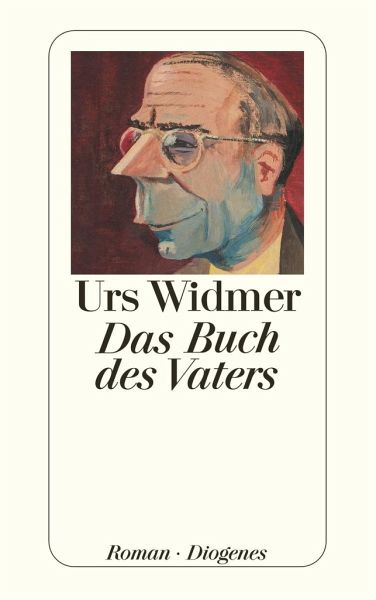

'Das Buch des Vaters' ist die Aufzeichnung eines leidenschaftlichen Lebens, von der Liebe zur Literatur bestimmt. Von den großen Utopien, Hoffnungen und Enttäuschungen des 20. Jahrhunderts. Und von der Liebe zu Clara Molinari, einer geheimnisvollen Frau.

Urs Widmer, geboren 1938 in Basel, studierte Germanistik, Romanistik und Geschichte in Basel, Montpellier und Paris. Danach arbeitete er als Verlagslektor im Walter Verlag, Olten, und im Suhrkamp Verlag, Frankfurt. 1968 wurde er mit seinem Erstling, der Erzählung ¿Alois¿, selbst zum Autor. In Frankfurt rief er 1969 zusammen mit anderen Lektoren den ¿Verlag der Autoren¿ ins Leben. Für sein umfangreiches Werk wurde er u.a. mit dem Heimito-von-Doderer-Literaturpreis (1998) sowie dem Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg (2007) ausgezeichnet. Urs Widmer starb 2014 in Zürich.

Produktdetails

- detebe

- Verlag: DIOGENES

- Artikelnr. des Verlages: 562/23470

- 09. Aufl.

- Seitenzahl: 224

- Erscheinungstermin: Mai 2005

- Deutsch

- Abmessung: 180mm x 113mm x 17mm

- Gewicht: 188g

- ISBN-13: 9783257234701

- ISBN-10: 3257234708

- Artikelnr.: 13331480

Herstellerkennzeichnung

Diogenes Verlag AG

Reinhard-Mohn-Straße 100

33333 Gütersloh

vertrieb@diogenes.ch

»Die Welt des Schweizer Schriftstellers Urs Widmer war voller absurder Komik und bizarrer Weltuntergänge.« Michael Krüger / Die Zeit, Hamburg

Nach "Der Geliebte der Mutter" wollte ich mir die Fortsetzung nicht entgehen lassen, dabei brauchte ich nur wenige Minuten um zu begreifen, dass es eigentlich keine Fortführung ist. Der Vater kommt im obigen Buch kaum vor und jetzt verstehe ich auch warum: der Herr Studienrat ist ein …

Mehr

Nach "Der Geliebte der Mutter" wollte ich mir die Fortsetzung nicht entgehen lassen, dabei brauchte ich nur wenige Minuten um zu begreifen, dass es eigentlich keine Fortführung ist. Der Vater kommt im obigen Buch kaum vor und jetzt verstehe ich auch warum: der Herr Studienrat ist ein Literaturfanatiker, der nichts lieber macht als sich zu Hause seiner Übersetzungen zu widmen, da bleibt das Familienleben eben auf der Strecke. Er muss ein sehr schwieriger und introvertierter Mensch gewesen sein, der die Lebensrealität kaum wahrnahm, ein Büchernarr, der ohne Rücksicht auf die Familie Schulden machte, um sich seltene Bücher anzuschaffen, ein begabter Übersetzer und Förderer von künstlerischen Talenten, das war‘s auch schon. Weil die Eltern offensichtlich gegensätzliche Naturen waren und jeweils von ihrer eigenen Welt vereinnahmt waren, muss Urs Widmer eine sehr komplizierte Kindheit gehabt haben. Er erzählt von dieser Kindheit und erwähnt ganz nebenbei, dass er nicht von diesem Vater gezeugt sei, sondern vom Geliebten der Mutter. Diese unglückliche Liebe trieb seine Mutter in den Wahnsinn und vorübergehend in eine Anstalt.

Obwohl ein so schwieriges Thema, ist Widmers Erzählung geradezu humorvoll geschrieben, oder ist es Sarkasmus? Wie auch immer, das hat mich teilweise überrascht, denn ich hätte Groll und Abneigung gegenüber seinem Vater erwartet. Doch Widmers Buch wird zur Hommage, keine direkte Kritik betrübt seine Erinnerung an ihn und das fand ich dann doch etwas seltsam.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für