Nicht lieferbar

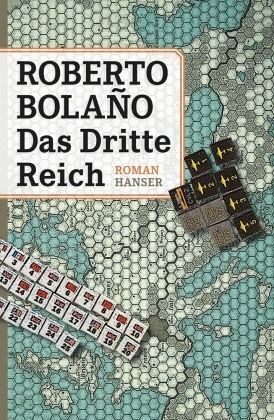

Das Dritte Reich

Roman

Übersetzung: Hansen, Christian

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Udo Berger hat nur eine Leidenschaft: Kriegsspiele. Selbst im Urlaub an der Costa Brava verbringt er die meiste Zeit mit dem Strategiespiel "Das Dritte Reich", einer Simulation des Zweiten Weltkriegs. Eines Abends lernt Udo den mysteriösen "Verbrannten" kennen, ein angeblich durch Folter verunstalteter Lateinamerikaner, von dem er sofort fasziniert ist. Im "Dritten Reich" soll dieser den Part der Alliierten übernehmen und den Lauf der Geschichte ändern. Der unheimliche, subtil ironische Roman ist ein Glanzstück aus Roberto Bolaños Nachlass. Er beschreibt die Verdrängung der Vergangenheit...

Udo Berger hat nur eine Leidenschaft: Kriegsspiele. Selbst im Urlaub an der Costa Brava verbringt er die meiste Zeit mit dem Strategiespiel "Das Dritte Reich", einer Simulation des Zweiten Weltkriegs. Eines Abends lernt Udo den mysteriösen "Verbrannten" kennen, ein angeblich durch Folter verunstalteter Lateinamerikaner, von dem er sofort fasziniert ist. Im "Dritten Reich" soll dieser den Part der Alliierten übernehmen und den Lauf der Geschichte ändern. Der unheimliche, subtil ironische Roman ist ein Glanzstück aus Roberto Bolaños Nachlass. Er beschreibt die Verdrängung der Vergangenheit durch eine ritualisierte Konsumkultur und stellt die Frage nach dem Geheimnis des Bösen.