Hören, sehen, riechen, spüren. Karl-Markus Gauß erzählt von den ersten sinnlichen Eindrücken eines kleinen Jungen in der Mitte des 20. Jahrhunderts und entwirft zugleich das Bildnis des Autors als verwöhntes Kind. Die Aufmerksamkeit des namenlosen Erzählers folgt der Stimme aus dem Radio, den Worten der Eltern, Geschwister und Gesprächen in anderen Sprachen. Er erkundet das Zimmer, die Wohnung, das Haus. In dieser kleinen Welt wetterleuchtet die große: Der gerade vergangene und der neue, der Kalte Krieg bleiben in dieser Kindheit immer präsent. Hier zeigt sich ein Kind, das früh die Macht der Wörter erahnt und sich in den Geschichten, die es hört, die Welt auf eigene Weise erklärt.

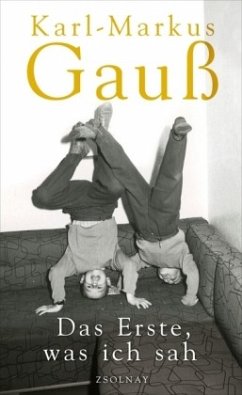

Ein österreichisches Generationenporträt: In "Das Erste, was ich sah" beschwört Karl-Markus Gauß eine Salzburger Kindheit um 1958. Seine Prosaminiaturen erzählen mit erwachsener Reife und Distanz aus kindlicher Perspektive.

Alle guten Schriftsteller wissen, dass ihre Arbeit in nichts anderem besteht, als die Motive und Entdeckungen ihrer Kindheit fortzuschreiben. Diese Arbeit mit unseren "wirklichen Dimensionen", wie Lars Gustafsson das an einer Stelle genannt hat, kann durch viele Filter gehen und ihre eigentliche Quelle bis zur Unkenntlichkeit verbergen. Sie kann, wie in Prousts "Combray" oder Nathalie Sarrautes "Kindheit", eine sehr durchreflektierte Romanform annehmen. Sie kann aber auch in Gestalt direkter Kindheitserinnerungen daherkommen: chronologisch im Plauderton erzählend oder in prägnante einzelne Bilder aufgebrochen, die jedes für sich stehen, wie erst kürzlich in Hans Stiletts schönen Erinnerungen "Eulenrod". Wenn solche einzelnen Bilder in der Art ihrer Komposition noch einmal über sich selbst hinausweisen, bewegt man sich auf der Ebene von Benjamins "Berliner Kindheit um Neunzehnhundert". Auf dieser Ebene sind auch die Stücke aus der Kindheit von Karl-Markus Gauß anzusiedeln, die jetzt unter dem Titel "Das Erste, was ich sah" vorliegen.

Es beginnt mit der Stimme aus dem Radio, die in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre noch immer Suchmeldungen durchgibt und zum Beispiel den Gefreiten Matthäus Ploderer sucht, zuletzt gesehen 1943 in Pitomnik. Und es endet mit dem kranken Kind, das man wegen der Ansteckungsgefahr nicht besuchen darf und das doch gerettet wird: "Denn etwas war in den zwei Jahren zuvor geschehen, das mein Leben veränderte und ihm die Richtung wies: Ich konnte jetzt lesen."

Zum Lesen kommt später das eigene Schreiben, das ist die "Richtung", die gewiesen wurde. Karl-Markus Gauß verdanken wir eine Reihe sehr kluger, weil nicht bescheidwisserischer Essays und Notate sowie einen lexikalisch inspirierten Band mit dem Titel "Das Europäische Alphabet", den man zur Pflichtlektüre aller schrecklichen Vereinfacher machen sollte, seien sie nun Europagegner oder Europapropagandisten. Liest man jetzt Gauß' Szenen aus der Kindheit, so wird unter anderem klar, warum dieser Autor über sogenannte Minderheiten so empathisch schreiben kann und zugleich strikt antiidentitär ist, der nichts so sehr verabscheut wie das "Mir san mir" jeglicher Provenienz. "Ich war der einzige gebürtige Österreicher der Familie. Die Eltern und Geschwister hatten jahrelang als Staatenlose in einer Barackensiedlung für Heimatvertriebene am Stadtrand gelebt. Die Staatsbürgerschaft erhielten sie erst kurz bevor ich zu ihnen stieß ...". Gauß ist der Nachkomme von Donauschwaben, in diesem Fall aus der Batschka, dem ungarischen respektive serbischen Flachland zwischen Donau und Theiß. Deshalb geht die Familie von Salzburg aus (wo Gauß noch heute lebt) auch nie in die nahen Berge: "Unsere Eltern waren Flachländer und sagten, die Berge seien am schönsten aus der Ferne, aber auch von da nicht so schön wie die Ebene, aus der sie stammten und die Batschka hieß." Wenn die Nachbarn sonntags zu Bergtouren aufbrechen, der Vater in Knickerbockern und mit dem Rucksack auf dem Rücken, die Mutter mit weißen Stutzen unter der Kniebundhose, die Söhne Diethard, Rüdiger und Waldemar voraus, geht die Familie Gauß lieber ins Kino. Und am Abend, sagt der Vater, werde man sehen, ob die Nazis (gemeint sind die wandernden Nachbarn) "immer noch so gutgelaunt sind, wenn sie aus dem Feld zurückkehren".

Die Herkunft befähigt die Eltern im Übrigen, für jede Stimmungslage die richtige Sprache zu finden. Das ist wörtlich zu verstehen, "denn auf Ungarisch sprachen sie nur, wenn sie sich in einträchtiger Stimmung befanden, ganz anders, als wenn sie unversehens ins Serbokroatische wechselten; dann zischten sie sich die Worte zu, die wir nicht verstehen sollten, von denen wir aber verstanden, dass es böse Worte waren, so dass das Serbokroatische für uns immer Unfrieden bedeutete und dieses tagelange dumpfe Brüten ankündigte, das auf ihren Streit zu folgen pflegte".

Gauß' Szenen beschwören eine Salzburger Kindheit um 1958: eine Nachkriegszeit, in der die Kriegsversehrten und Verstümmelten zum normalen Straßenbild gehören, in der Flüchtlinge und Zugewanderte misstrauisch beäugt werden von den Einheimischen, in der man um die Nazi-Vergangenheit des einen oder anderen Nachbarn bestens Bescheid weiß - all das, was man als etwas älterer Generationsgenosse gut kennt.

Doch dieses österreichische Generationenporträt - das auch für die entsprechende westdeutsche Generation Gültigkeit hat - ist nicht dazu angetan, Altbekanntes noch einmal abzurufen, auch wenn man so vieles zu kennen glaubt: langweilige Besuche von und bei Verwandten; die Entdeckung des Fußballs; die Erkenntnis, dass man Gott eigentlich nicht so recht trauen kann; die Entdeckung, dass man körperliche Überlegenheit durch rhetorische Schärfe ausgleichen kann; der kindliche Schrecken darüber, wenn böse Wünsche gegenüber anderen in Erfüllung gehen.

Gauß komponiert seine Bilder, die selten vier Seiten überschreiten, mit großer erzählerischer Ökonomie und sprachlicher Disziplin. Es ist ein Genuss, diese entschlackte Sprache zu lesen, die dennoch nicht spröde ist, sondern geschmeidig und voller Ironie. Sie schafft eine Art Verfremdungseffekt, der den Leser, der all das aus seiner eigenen Kindheit zu kennen glaubt, noch einmal neu hinsehen lässt. Ähnlich wie Benjamin gelingt es Gauß, aus der kindlichen Perspektive zu erzählen, ohne zu unterschlagen, dass es der erwachsene Autor ist, der hier schreibt und einordnet. Hier wird nicht mit vorgespiegelter Naivität und Unschuld gearbeitet, und doch teilt sich der Zauber einer - wohl überwiegend glücklichen - Kindheit mit.

Als Jüngster in der Familie profitiert er von den Kämpfen, die andere schon vor ihm und für ihn geführt haben, und seitens der Eltern von deren Liebe wie Klugheit. Die Straßen des Salzburger Viertels, in dem Gauß aufwuchs, sind nach Generälen und Feldmarschällen benannt, "und unsere, die wichtigste Straße, verdankte ihren Namen dem vielbesungenen Sieger auf den Schlachtfeldern von Custoza, Mortara und Novara, General Joseph Wenzel von Radetzky. Lauter Siege, sagte der Vater, und trotzdem hat Österreich den Krieg verloren." Das ist doch einmal ein unübertreffliches Resümee.

Von den letzten Seiten des Buches abgesehen, folgen diese Szenen nicht einer strengen Chronologie, sondern entfalten sich anhand von Motiven. Auch darin ist das schmale Buch Benjamins Berliner Kindheitsszenen verwandt. Im Ton ist es leichter. Leichtgewichtiger aber ist es nicht.

JOCHEN SCHIMMANG

Karl-Markus Gauß: "Das Erste, was ich sah".

Paul Zsolnay Verlag, Wien 2013. 108 S., geb., 14,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Gut aufgehoben fühlt sich Harald Eggebrecht bei Karl-Markus Gauß und seinen Kindheitserinnerungen. Laut Rezensent liegt das zum einen an der behutsamen wie tiefenscharfen Erinnerung des Autors an Tretroller, kleine Freundinnen und das Salzburg der Nachkriegszeit. Zum anderen hat es damit zu tun, dass Gauß weder weichzeichnend noch analytisch deutend vorgeht, wie Eggebrecht erläutert, sondern auf Genauigkeit bedacht ist und einen suggestiven Ton anstimmt, der den Blick des Erwachsenen mit dem des Kindes vereint.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Karl-Markus Gauß hat ein sehr persönliches Erinnerungsbuch geschrieben, ohne dass er darin den eigenen Namen nennt. So macht er sich zum Chronisten. Einer Zeit, die durch seine Schilderungen lebendig wird, und eines kindlichen Erwachens. 'Das Erste, was ich sah', ist auch eine Entwicklungs- und Wahrnehmungsgeschichte, Zeugnis sinnlicher Welterfahrung und daraus hervorgehender Bewusstseinsbildung." Carsten Hueck, Deutschlandradio, 24.07.13

"Wer das lesen soll? Wer an guter Literatur interessiert ist." Wolfgang Paterno, profil, 29.07.13

"Mit einer guten Portion Selbstironie, unsentimental und ohne Weichzeichner unternimmt Gauß in 39 Episoden eine vorsichtige Aneignung seiner eigenen Geschichte.(...) Atmosphärisch dichte Prosa." Kristina Pfoser, Ö1, 30.07.13

"An dieser Entdeckungsreise des Kindes zu sich selbst und zur Welt teilzuhaben, ist ein großes, literarisches Vergnügen, denn Karl-Markus Gauß ist ein erfahrener Reisebegleiter und hinreißender Erzähler, dem es gelingt, menschliches Erleben mit den Tiefenströmungen der Geschichte zu einem feinen und aufschlussreichen Geflecht zu verweben." Lore Kleinert, Radio Bremen, 31.07.13

"Ein Meisterstück." Hans Höller, Furche, 08.08.13

"Unter den aufklärerischen Geistern der Gegenwart gebührt Gauß ein allererster Platz." Andreas Breitenstein, Neue Zürcher Zeitung, 20.08.13

"Ein makelloser Text von leuchtender Kraft." Manfred Papst, NZZ am Sonntag, 18.8.13

"Der unaufdringliche, doch lockend suggestive Ton prägt überzeugend das ganze Buch." Harald Eggebrecht,

Süddeutsche Zeitung, 28.08.13

"Es ist diese anarchische Lust am Fabulieren, die diesem Selbstporträt des Büchermenschen als analphabetischer Knirps seinen Zauber und seine befreiende Wirkung verleiht. Ein Meisterwerk." Hans-Jost Weyandt, Spiegel online, 20.09.13

"Viel Zeitgeschichte in nuce steckt in diesen Kindheitsszenen, aber die literarische Leistung von Gauß ist die sinnliche Präsenz, in der sie aufleuchten. (...) Gauß wird nie zum Buchhalter seiner Erinnerungen oder zum weitschweifigen Erzählautomaten, er bleibt bei seinen minimalistischen und oft ironischen Mikroszenen." Cornelius Hell, Die Presse, 05.10.13

"Wer das lesen soll? Wer an guter Literatur interessiert ist." Wolfgang Paterno, profil, 29.07.13

"Mit einer guten Portion Selbstironie, unsentimental und ohne Weichzeichner unternimmt Gauß in 39 Episoden eine vorsichtige Aneignung seiner eigenen Geschichte.(...) Atmosphärisch dichte Prosa." Kristina Pfoser, Ö1, 30.07.13

"An dieser Entdeckungsreise des Kindes zu sich selbst und zur Welt teilzuhaben, ist ein großes, literarisches Vergnügen, denn Karl-Markus Gauß ist ein erfahrener Reisebegleiter und hinreißender Erzähler, dem es gelingt, menschliches Erleben mit den Tiefenströmungen der Geschichte zu einem feinen und aufschlussreichen Geflecht zu verweben." Lore Kleinert, Radio Bremen, 31.07.13

"Ein Meisterstück." Hans Höller, Furche, 08.08.13

"Unter den aufklärerischen Geistern der Gegenwart gebührt Gauß ein allererster Platz." Andreas Breitenstein, Neue Zürcher Zeitung, 20.08.13

"Ein makelloser Text von leuchtender Kraft." Manfred Papst, NZZ am Sonntag, 18.8.13

"Der unaufdringliche, doch lockend suggestive Ton prägt überzeugend das ganze Buch." Harald Eggebrecht,

Süddeutsche Zeitung, 28.08.13

"Es ist diese anarchische Lust am Fabulieren, die diesem Selbstporträt des Büchermenschen als analphabetischer Knirps seinen Zauber und seine befreiende Wirkung verleiht. Ein Meisterwerk." Hans-Jost Weyandt, Spiegel online, 20.09.13

"Viel Zeitgeschichte in nuce steckt in diesen Kindheitsszenen, aber die literarische Leistung von Gauß ist die sinnliche Präsenz, in der sie aufleuchten. (...) Gauß wird nie zum Buchhalter seiner Erinnerungen oder zum weitschweifigen Erzählautomaten, er bleibt bei seinen minimalistischen und oft ironischen Mikroszenen." Cornelius Hell, Die Presse, 05.10.13