Nicht lieferbar

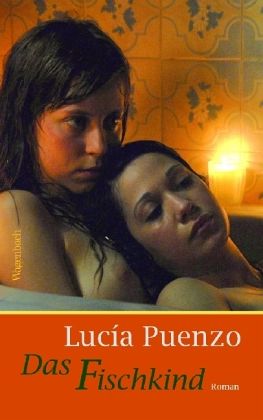

Das Fischkind

Roman

Übersetzung: Bolte, Rike

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Ein furchtbar hässlicher Hund erzählt, wie zwei junge Mädchen aus Liebe zu Mörderinnen werden. Ein frecher, temporeicher, magischer Roman - Thelma und Louise auf Argentinisch!