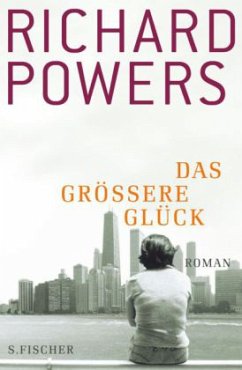

Eine junge Frau in Chicago, die vor Glück nur so strahlt. Sie lebt völlig ohne Zorn, alle Freunde und Bekannte kreisen nur um sie. Doch sie stammt aus Algerien, einem Hexenkessel aus Gewalt und Gegengewalt, dem sie nur knapp entging.

Kennt sie das Geheimnis des Glücks, besitzt sie gar das Glücks-Gen? Laboratorien und Fernsehshows reissen sich um sie, ein Karrussell, das sich immer schneller dreht, bis sie alles zu verlieren droht.

Meisterhaft ist Richard Powers ein großer Roman gelungen über die Frage, was unser Leben bestimmt - die Sterne, die Eltern oder liegt alles in den Genen? Mit einer zärtlichen Liebesgeschichte sucht er die Antwort: Greift die Zukunft nach uns oder wir nach der Zukunft?

Kennt sie das Geheimnis des Glücks, besitzt sie gar das Glücks-Gen? Laboratorien und Fernsehshows reissen sich um sie, ein Karrussell, das sich immer schneller dreht, bis sie alles zu verlieren droht.

Meisterhaft ist Richard Powers ein großer Roman gelungen über die Frage, was unser Leben bestimmt - die Sterne, die Eltern oder liegt alles in den Genen? Mit einer zärtlichen Liebesgeschichte sucht er die Antwort: Greift die Zukunft nach uns oder wir nach der Zukunft?

Zukunft macht Laune: Richard Powers entschlüsselt das Zufriedenheitsparadox und schildert den Albtraum der genetischen Optimierung des Menschen.

Von Sandra Kegel

Sind wirklich wir unseres Glückes eigener Schmied und können unser Leben selbst vervollkommnen, oder ist doch allein die Biochemie am Werk, wenn die Stimmung wieder einmal steigt? Das Glück ist bekanntlich ein flüchtiges Gut und das Streben danach so alt wie die Menschheit. Kaum ein Philosoph, Dichter oder Künstler, der sich nicht über gegangene, verborgene, verfehlte Wege zum Glück geäußert hätte. Glücksforschung betrieb schon Aristoteles, in jüngster Zeit tun es vor allem Genomforscher, die erst Anfang des Jahres wieder für Wirbel sorgten, als sie aufs Neue das "Glücksgen" entdeckt haben wollten. Einmal losgelöst von der Frage, ob die britischen Wissenschaftler den Gute-Laune-Stoff wirklich gefunden haben oder nicht, zeigt das zeitliche Zusammentreffen dieser Nachricht mit dem neuen Roman von Richard Powers, der uns in allen Glücksgen-Fragen auf den neuesten Stand bringt, dass der gelernte Physiker und Informatiker im naturwissenschaftlichen Diskurs nach wie vor up to date ist.

"Das größere Glück" ist ein komplexer Wissenschaftsroman, dessen Handlung zuletzt dann aber vor allem dazu dient, die Thesen seines Verfassers zu veranschaulichen; darin liegen Fluch und Segen dieses Vierhundert-Seiten-Buchs. Denn die Gedankenspiele des zweiundfünfzig Jahre alten Autors über das Leben von morgen und die ewige Glückssuche sind spannend und zeugen von seiner Meisterschaft, die Dichotomie von Naturund Geisteswissenschaften auszuhebeln. Der Geschichte aber wird dies zum Verhängnis, weil die Figuren Gefahr laufen, ähnlich wie Neurotransmitter im Gehirn vor allem auf die Botenfunktion bestimmter Haltungen und Meinungen reduziert zu werden.

Im Zentrum des Romans steht das Zufriedenheitsparadox, also die interessante Frage, warum Menschen, die in einer objektiv schlechten Lage sind, sich trotzdem glücklich fühlen können. Diesen Zustand kontrastiert Powers mit dem Unzufriedenheitsdilemma, einem weiteren rätselhaften Zustand, nämlich dem, dass Menschen sich unter objektiv guten Bedingungen dennoch zutiefst elend fühlen können. Die beiden Gemütsverfassungen werden im Buch anhand von zwei Charakteren durchdekliniert. Russel Stone ist ein zur Melancholie neigender Durchschnittsamerikaner, dem sein anfänglicher Erfolg als Schriftsteller bald suspekt geworden ist, weshalb er sich nun als Internetredakteur und Dozent für Kreatives Schreiben an einer drittklassigen Hochschule in Chicago durchschlägt. Zu Semesterbeginn taucht in seinem Kurs eine junge Frau aus Algerien auf. Thassadit Amzwar fasziniert Lehrer wie Kommilitonen gleichermaßen. Denn obwohl sie vor ihrer Flucht nach Amerika in Algerien einen grausamen Bürgerkrieg erlebte, bei dem ihre halbe Familie ums Leben kam, darunter ihr Vater, hat die Studentin in der knallgelben Tunika ein irritierend heiteres und freundliches Wesen. Welche Gefühlswogen sie auch umtosen mögen, Thassadit Amzwar sitzt zufrieden strahlend und voller Zuneigung für ihre streitenden Kommilitonen auf ihrem Platz, wonnevoll leuchtend "wie eine riesige Rosskastanie in der Herbstsonne".

Ob die Berberin nun tatsächlich von Euphorie erfüllt ist oder sie sich das nur einbildet - und wenn ja, warum -, diese Frage beschäftigen bald nicht mehr nur Lehrer und Freunde, sondern auch Wissenschaftler, Reporter und Blogger, Ärzte, Politiker und dank des Internets irgendwann die ganze Welt. Ein Forscher mit börsennotiertem Genlabor, der unschwer als Craig Venter zu erkennen ist, diagnostiziert bei Thassadit "Hyperthymie", ein genetisch bedingtes Glücklichsein, das dauerhafte Lebenslust auslöst. Sie selbst erklärt sich ihren Zustand hingegen lediglich mit der Prophezeiung ihres Namens: "Thassadit, das heißt Leber", sagt sie zu ihrem Lehrer. "Verstehen Sie? Joie. Überschäumende Gefühle."

Wie viele solcher überschäumenden Gefühle kann man haben? Und wie glücklich darf man überhaupt sein, ohne andere gegen sich aufzubringen? Diese Fragen schickt Powers in immer neuen Konstellationen, beeinflusst durch Gentechnik, Politik oder Medien, durch sein romanhaftes Versuchslabor. Und siehe da: Das Blatt der unerklärlich glücklichen Algerierin wendet sich, als Fernsehen und Internet ihre Geschichte aufgreifen und daraus, auch weil Thassadit von einem Studenten vergewaltigt wird, in beispielloser Hysterie eine Medienstory stricken. Zunächst als Heilige gepriesen, wird Thassadit Amzwar bald von Bloggern als geldgierig verteufelt. Am Ende bleibt ihr nur die Flucht, erst nach Kanada, dann zurück in ihre kriegsgebeutelte Heimat Nordafrika.

Seine realistische Erzählweise bricht Richard Powers immer wieder durch einen namenlosen Ich-Erzähler, der seine Koordinaten zu Beginn nur vage als "Jahre entfernt" und "in einem anderen Land" angibt, um sich sodann ganz dem Objekt seiner Erzählung zu widmen, das er im Getümmel der U-Bahn entdeckt: "Ich kenne diesen Mann", verrät er über Russel Stone, "man hat ihn aus dem Heer der Hilfsarbeiter dieser Stadt gefischt." Das Lehrbuch für angehende Romanciers mit dem Titel "Wie Ihr Schreiben zum Leben erwacht", in dem der Dozent in der U-Bahn gerade blättert, taucht im Roman immer wieder auf, nicht nur als ironische und selbstreflexive Brechung des Geschehens, sondern des Schreibprozesses an sich.

Ausgerechnet im Hörsaal gelingt Powers dann, woran es seinen faktenreichen Erörterungen bisweilen fehlt: das Schreiben mit Leben zu füllen. Mit wenigen Strichen wird jene Studentin namens Charlotte Hullinger greifbar, die in zweiundzwanzig Jahren zwölfmal umgezogen ist und längst nach dem Credo lebt: alles mal ausprobieren. Ihr Kommilitone Adam Tovars wiederum bilanziert trocken über sich selbst: "Mein Urgroßvater wurde Bergmann, damit mein Großvater Ingenieur werden, damit mein Vater Dichter werden, damit ich Kiffer werden konnte."

Spätestens seit seinem fesselnden Musikroman "Der Klang der Zeit" ist der Amerikaner Richard Powers hierzulande eine feste Größe; 2006 erhielt er für "Echo der Erinnerung" den National Book Award. Zu seinen Sujets zählen künstliche Intelligenz ebenso wie die Spieltheorie und die Neurologie. In der in seinem zehnten Roman nicht näher definierten Zukunft erscheint Russel Stone nun als liebenswerter Anachronist, der just in dem Moment als Schriftsteller verstummt ist, als der Rest der Welt erst richtig zu reden begann, und zwar in der ersten Person: Blogs, Reality-Fernsehen, Chat Shows, ja sogar die Kriegsberichterstattung - alles ist egomanische Beichte geworden. In dieser Welt sind Gefühle Tatsachen und Selbstentblößungen die neuesten Nachrichten. Darüber wird der Ich-Erzähler mindestens so melancholisch-resignativ wie Russel Stone, etwa wenn er bedauert, dass Genomforscher bald in der Lage sind, die Abstammung eines Individuums so genau zu bestimmen, "wie es die aussterbende Art der Philologen für die jüngere Vergangenheit einzelner Wörter niemals vermocht hat".

Auch der Umstand, dass Glück und Unglück im subjektiven Empfinden völlig ungleich gewichtet werden, das Negative das Positive auf absurde Art überwiegt, wird ausführlich erörtert. Als Beweis führt Powers nicht ohne Augenzwinkern an, dass ein Kompliment nur etwa dreieinhalb Tage im Gedächtnis bleibt, während "wir uns an einer Kritik monatelang festbeißen". Am Ende aber ist man das selbstreferentielle Lamento des Erzählers leid, wenn er wieder einmal "wie Buridans Esel in der Klemme sitzt", verhungernd "zwischen Allegorie und Realismus, Fakt und Fabel, Fiktion und Nonfiktion". Wohl wisse er inzwischen, wer "diese Leute im Buch sind und woher sie kommen", aber: "Ich weiß nicht genau, was ich mit ihnen anfangen soll." Dem Leser geht es da ganz ähnlich.

Richard Powers: "Das größere Glück". Roman. Aus dem Englischen von Henning Ahrens. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2009. 432 S., geb., 22,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension

Nicht richtig froh ist Rezensentin Kristina Maidt-Zinke mit dem neuen Richard-Powers-Roman geworden, dessen Thema, wie sie schreibt, die gentechnische Verbesserung der menschlichen Seele ist. Zwar findet sie, dass das Buch mit der Frage nach dem Zusammenhang von Genen und Glück eine spannende Frage aufwirft. Doch kann sie das entworfene Zukunftsszenario nicht ganz überzeugen. In seinem Roman über eine junge Frau mit Glücksgen und den Medienhype, den sie auslöst, habe der gelernte Physiker und Informatiker Powers sein spezialisiertes Wissen, kluge Reflexionen zum "Reizthema Perfektionierbarkeit des Menschen" in einen Plot verpackt, der möglichst viele Facetten des Zeitgeistes aufweisen sollte. Doch das wirkt sich für die Rezensentin letztlich qualitätsmindernd aus, nach deren Eindruck das Zeitgeistige des Buchs auch den Eindruck des Oberflächlichen hinterlässt. Deshalb hangele man sich beim Lesen allein am "leichthändig eingearbeiteten Material" an Spekulationen oder Denkimpulsen entlang. Auch hat sie den Eindruck, dass sich die Genforschung nur mühsam als Sujet für eine "große Erzählung" eignet, "wenn überhaupt".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH