Nicht lieferbar

Das ist auch unser Land!

Warum Deutschsein mehr als deutsch sein ist

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

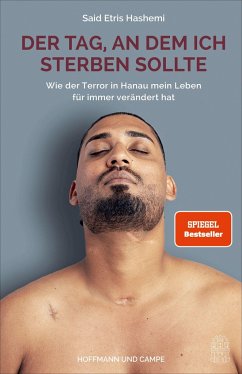

Der rassistische Anschlag von Hanau, bei dem neun Menschen ermordet wurden, hat die Spaltungen unserer Gesellschaft brutal sichtbar gemacht. Viele Deutsche mit Migrationsgeschichte fühlen sich wieder als Ausländer, denn sie wissen: Der Attentäter hat auch sie gemeint. Was bedeutet es, »Ausländer« zu sein in einem Land, das man als seine Heimat empfindet? Wie hat Einwanderung Deutschland verändert - und die Migranten? Und wie können wir Unterschiede wertschätzen und zugleich Gemeinsamkeiten finden? Davon erzählt Cigdem Toprak anhand ihrer eigenen Geschichte und einer Vielzahl von Gesp...

Der rassistische Anschlag von Hanau, bei dem neun Menschen ermordet wurden, hat die Spaltungen unserer Gesellschaft brutal sichtbar gemacht. Viele Deutsche mit Migrationsgeschichte fühlen sich wieder als Ausländer, denn sie wissen: Der Attentäter hat auch sie gemeint. Was bedeutet es, »Ausländer« zu sein in einem Land, das man als seine Heimat empfindet? Wie hat Einwanderung Deutschland verändert - und die Migranten? Und wie können wir Unterschiede wertschätzen und zugleich Gemeinsamkeiten finden? Davon erzählt Cigdem Toprak anhand ihrer eigenen Geschichte und einer Vielzahl von Gesprächen, die sie mit Menschen aus Einwandererfamilien geführt hat.

Dieses Buch beruht auf Gesprächen mit den Rappern Celo & Abdï, der Influencerin Gözde Duran, dem DFB-Integrationsbeauftragten Cacau, der Hip-Hop-Promoterin Marina Buzunashvilli, dem Regisseur Neco Celik, der Boxweltmeisterin Nikki Adler und dem Boxweltmeister Jack Culcay, dem Friseur und Unternehmer Shan Rahimkhan, dem Model und Influencer Kaan Tosun, dem Sneaker-Designer Hikmet Sugör, dem Hip-Hop-Produzenten Mohamad Hoteit (aka The Royals), den Dulatov-Brüdern - Models und Mixed-Martial-Arts-Kämpfer -, dem Labelbetreiber Syn und vielen anderen.

Dieses Buch beruht auf Gesprächen mit den Rappern Celo & Abdï, der Influencerin Gözde Duran, dem DFB-Integrationsbeauftragten Cacau, der Hip-Hop-Promoterin Marina Buzunashvilli, dem Regisseur Neco Celik, der Boxweltmeisterin Nikki Adler und dem Boxweltmeister Jack Culcay, dem Friseur und Unternehmer Shan Rahimkhan, dem Model und Influencer Kaan Tosun, dem Sneaker-Designer Hikmet Sugör, dem Hip-Hop-Produzenten Mohamad Hoteit (aka The Royals), den Dulatov-Brüdern - Models und Mixed-Martial-Arts-Kämpfer -, dem Labelbetreiber Syn und vielen anderen.