Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

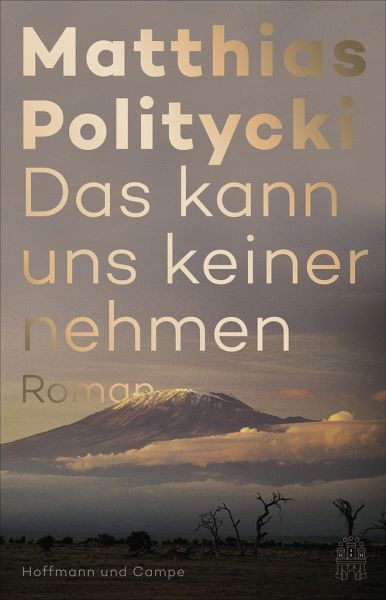

Eine ganz und gar unwahrscheinliche Freundschaft, jede Menge Ärger und ein großes AbenteuerAm Gipfel des Kilimandscharo: Hans, ein so zurückhaltender wie welto ener Hamburger, ist endlich da, wo er schon ein halbes Leben lang hinwollte. Hier, auf dem Dach von Afrika, will er endlich mit seiner Vergangenheit ins Reine kommen. Doch am Grunde des Kraters steht bereits ein Zelt, und in diesem Zelt hockt der Tscharli, ein Ur-Bayer - respektlos, ohne Benimm und mit unerträglichen Ansichten.In der Nacht bricht ein Schneesturm herein und schweißt die beiden wider Willen zusammen. Es beginnt eine ...

Eine ganz und gar unwahrscheinliche Freundschaft, jede Menge Ärger und ein großes Abenteuer

Am Gipfel des Kilimandscharo: Hans, ein so zurückhaltender wie welto ener Hamburger, ist endlich da, wo er schon ein halbes Leben lang hinwollte. Hier, auf dem Dach von Afrika, will er endlich mit seiner Vergangenheit ins Reine kommen. Doch am Grunde des Kraters steht bereits ein Zelt, und in diesem Zelt hockt der Tscharli, ein Ur-Bayer - respektlos, ohne Benimm und mit unerträglichen Ansichten.

In der Nacht bricht ein Schneesturm herein und schweißt die beiden wider Willen zusammen. Es beginnt eine gemeinsame Reise, unglaublich rasant und authentisch erzählt, wie das nur Politycki kann, gespickt mit absurden und aberwitzigen Abenteuern. Als sich die beiden schließlich die Geschichte ihrer großen Liebe anvertrauen, erkennen sie, dass sie mit dem Leben noch eine Rechnung o en haben. Doch der Tod fährt in Afrika immer mit, und nur einer der beiden wird die Heimreise antreten.

Dieser grandiose Roman über zwei sehr gegensätzliche Weggefährten, jeder auf seine Weise von der Liebe gezeichnet, verhandelt zugleich ein großes gesellschaftspolitisches Thema: Wie findet zusammen, was nicht zusammen passt - auch über einen tiefen Graben hinweg.

Am Gipfel des Kilimandscharo: Hans, ein so zurückhaltender wie welto ener Hamburger, ist endlich da, wo er schon ein halbes Leben lang hinwollte. Hier, auf dem Dach von Afrika, will er endlich mit seiner Vergangenheit ins Reine kommen. Doch am Grunde des Kraters steht bereits ein Zelt, und in diesem Zelt hockt der Tscharli, ein Ur-Bayer - respektlos, ohne Benimm und mit unerträglichen Ansichten.

In der Nacht bricht ein Schneesturm herein und schweißt die beiden wider Willen zusammen. Es beginnt eine gemeinsame Reise, unglaublich rasant und authentisch erzählt, wie das nur Politycki kann, gespickt mit absurden und aberwitzigen Abenteuern. Als sich die beiden schließlich die Geschichte ihrer großen Liebe anvertrauen, erkennen sie, dass sie mit dem Leben noch eine Rechnung o en haben. Doch der Tod fährt in Afrika immer mit, und nur einer der beiden wird die Heimreise antreten.

Dieser grandiose Roman über zwei sehr gegensätzliche Weggefährten, jeder auf seine Weise von der Liebe gezeichnet, verhandelt zugleich ein großes gesellschaftspolitisches Thema: Wie findet zusammen, was nicht zusammen passt - auch über einen tiefen Graben hinweg.

Matthias Politycki gilt als großer Stilist und ist einer der vielseitigsten Schriftsteller der deutschen Gegenwartsliteratur. Sein Werk besteht aus über dreißig Büchern, darunter Romane, Erzähl- und Gedichtbände, sowie Sachbücher und Reisereportagen. Zuletzt erschienen von ihm Das kann uns keiner nehmen, vom Spiegel als "Deutschland-Roman vor afrikanischer Kulisse" gerühmt, der zu einem großen Publikumserfolg wurde, die vielbeachtete Streitschrift Mein Abschied von Deutschland sowie im April 2023 sein großer neuer Roman Alles wird gut. Chronik eines vermeidbaren Todes.

Produktdetails

- Verlag: Hoffmann und Campe

- Artikelnr. des Verlages: 0000924

- Seitenzahl: 304

- Erscheinungstermin: 4. März 2020

- Deutsch

- Abmessung: 216mm x 142mm x 30mm

- Gewicht: 482g

- ISBN-13: 9783455009248

- ISBN-10: 3455009247

- Artikelnr.: 58129617

Herstellerkennzeichnung

Hoffmann und Campe Verlag GmbH

Harvestehuder Weg 42

20149 Hamburg

vertrieb@hoca.de

+49 (040) 44188-0

buecher-magazin.deNur zum Stolpern sind wir da. Dies ist eine der Lebensweisheiten des Tscharli, die diese afrikanische Road Novel und urdeutsche Seelenwanderung wie ein roter Faden durchziehen. Ich wusste, dass Matthias Politycki von seiner ersten Reise nach Afrika fast nicht zurückgekehrt wäre. 25 Jahre später stellt er sich diesem Trauma und verarbeitet es in seinem großen Afrikaroman. So hab ich mir das vorgestellt, und stoße einigermaßen verblüfft auf zwei Männer, die auf einer letzten sentimentalen Sauftour über die Insel Sansibar brettern. Tscharli und Hans, der prollige Bayerische und der verkopfte Schriftsteller, sind ein ungleiches Paar, das auf dem Kilimandscharo zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammenwächst. Was dieser männliche Egotrip mir sagen soll, dieses Vorurteil überwinde ich ebenso schnell, wie Hans seine Meinung zu Tscharli täglich revidieren muss. Denn Tscharli bietet dem Leben auch im Tod noch die Stirn, er kennt die Schleichwege auf der Insel Sansibar ebenso wie die in die Herzen der Menschen. Grandiose Dialoge in bayerisch-englischem Pidgin-Mix, die zum Fremdschämen einladen und von Freiheit erzählen. Dieser Roman ist eine einzige Stolperfalle, die auch die eigenen Gewissheiten immer wieder ins Schlingern bringt und rasant auf ein existenzielles Finale zusteuert.

buecher-magazin.deNur zum Stolpern sind wir da. Dies ist eine der Lebensweisheiten des Tscharli, die diese afrikanische Road Novel und urdeutsche Seelenwanderung wie ein roter Faden durchziehen. Ich wusste, dass Matthias Politycki von seiner ersten Reise nach Afrika fast nicht zurückgekehrt wäre. 25 Jahre später stellt er sich diesem Trauma und verarbeitet es in seinem großen Afrikaroman. So hab ich mir das vorgestellt, und stoße einigermaßen verblüfft auf zwei Männer, die auf einer letzten sentimentalen Sauftour über die Insel Sansibar brettern. Tscharli und Hans, der prollige Bayerische und der verkopfte Schriftsteller, sind ein ungleiches Paar, das auf dem Kilimandscharo zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammenwächst. Was dieser männliche Egotrip mir sagen soll, dieses Vorurteil überwinde ich ebenso schnell, wie Hans seine Meinung zu Tscharli täglich revidieren muss. Denn Tscharli bietet dem Leben auch im Tod noch die Stirn, er kennt die Schleichwege auf der Insel Sansibar ebenso wie die in die Herzen der Menschen. Grandiose Dialoge in bayerisch-englischem Pidgin-Mix, die zum Fremdschämen einladen und von Freiheit erzählen. Dieser Roman ist eine einzige Stolperfalle, die auch die eigenen Gewissheiten immer wieder ins Schlingern bringt und rasant auf ein existenzielles Finale zusteuert.© BÜCHERmagazin, Tina Schraml (ts)

Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension

Was man wem "nicht nehmen" kann, darüber lässt uns Rezensent Christian Gampert im Unklaren. Klar ist aber, dass ihm das Ambivalente der beiden Hauptfiguren gefällt: Hier der todkranke bayerische Rocker Charlie, der sich um politische Korrektheit nicht schert, dort der sensible Hamburger Schriftsteller Hans, der noch an seiner ersten, gescheiterte Afrikareise knappst. Der Kritiker findet "produktiv", wie Politycki seine Helden gegen den Stachel löcken lässt und auch die Landschafts- und Stimmungsbeschreibungen haben ihm sehr gefallen. Ein wenig zu viel "Tagebuch" sei drin geblieben, aber sonst zeigt er sich sehr einverstanden mit dieser Männerkiste On the road in Afrika.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Für diese gewaltige Vielfalt an Themen, Eindrücken, an Landschaftsbeschreibungen braucht Politycki keine 300 Seiten. Dazu erzählt er in einem schnurrigen, klaren und hervorragend lesbaren Stil, der einen von Beginn an packt.« Carsten Heidböhmer stern.de 20200319

Hans ist wieder in Afrika, er will es schaffen, den Kilimandscharo zu besteigen, im Krater zu übernachten und mit Afrika Frieden zu schließen. Seine Vergangenheit hier nun endlich abschließen zu können. Doch dann kommt ihm der Tscharli dazwischen, ein Ur-Bayer, respektlos, ohne …

Mehr

Hans ist wieder in Afrika, er will es schaffen, den Kilimandscharo zu besteigen, im Krater zu übernachten und mit Afrika Frieden zu schließen. Seine Vergangenheit hier nun endlich abschließen zu können. Doch dann kommt ihm der Tscharli dazwischen, ein Ur-Bayer, respektlos, ohne Benimm und unmöglichen Ansichten.

Nachdem die beiden eine Nacht im Schneesturm im Krater überstanden haben, schweißt sie diese Erfahrung zusammen. Und so kommt es, dass Hans eine ganze Woche mit dem Tscharli verbringt. Der ihm anfangs so unsympathisch und unmöglich erscheinende Kerl überrascht Hans immer wieder aufs neue. Wie er mit seinen flotten Sprüchen die Menschen dazu bringt, ihn zu lieben und zu bewundern. Wie er Hans versucht beizubringen, endlich lockerer zu werden und Spaß zu haben. Wie er von einer guten Laune plötzlich anfängt zu weinen und Hans ihn in den Arm nimmt, um in zu trösten. Beide Männer verbringen erlebnisreiche Tage zusammen, die Hans verändern. Sie erzählen sich die Geschichte ihrer großen Liebe und es entwickelt sich eine wunderbare Freundschaft zwischen den beiden. Doch der Tod fährt in Afrika immer mit.

Matthias Politycki hat einen Schreibstil, mit dem ich anfangs nicht so gut zurechtkam. Es dauerte, bis ich in der Geschichte drin war. Doch dann konnte ich nicht genug davon bekommen und bedauerte, dass die Geschichte nicht noch weiterging. Zum Ende hin faszinierte mich alles, die Beschreibung von Afrika, die Freundschaft von Hans und dem Tscharli sowie deren gemeinsame Erlebnisse. Ebenso die liebevolle Erinnerung von Hans, wenn er an Tscharli und die Zeit mit ihm in Afrika dachte, fand ich wunderschön.

Auch die Vergangenheit der Beiden war sehr interessant geschildert und rundete die Geschichte zum Ende hin vollends ab.

Mich hat dieser Roman, der teilweise traurig machte, zum anderen wieder sehr witzig geschrieben war, sehr berührt. Außerdem interessant war, dass der Autor wirklich 1993 in Afrika fast ums Leben gekommen ist und seine damalige Freundin, heute seine Frau, ihm das Leben gerettet hat.

Sehr sympathisch kamen auch alle afrikanischen Freunde, Helfer, Träger, Sänger und Gefährten von Tscharli rüber. Und besonders die frechen Sprüche vom Tscharli waren einfach herrlich und lustig.

Fazit:

Ein interessanter Roman, der mir nicht gleich am Anfang seine Schönheit und seine Stärke gezeigt hat, dafür dann umso eindringlicher. Er hat mir sehr gut gefallen und mich berührt.

Weniger

Antworten 7 von 8 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 7 von 8 finden diese Rezension hilfreich

Hans möchte mit seiner Vergangenheit ins Reine kommen - mit einer Besteigung des Kilimandscharo und der Übernachtung im Gipfelkrater. Doch als er und seine Gruppe oben ankommen, muss Hans zu seinem Ärger feststellen, dass dort schon ein Anderer seine Zelte aufgeschlagen hat. …

Mehr

Hans möchte mit seiner Vergangenheit ins Reine kommen - mit einer Besteigung des Kilimandscharo und der Übernachtung im Gipfelkrater. Doch als er und seine Gruppe oben ankommen, muss Hans zu seinem Ärger feststellen, dass dort schon ein Anderer seine Zelte aufgeschlagen hat. Widerwillig nähert er sich dem Platz und es kommt noch schlimmer: Der ihnen Zuvorgekommene, Tscharli, ist ein ungehobelter, respektloser Urbayer mit fürchterlichen Ansichten. Auf dem am nächsten Morgen gezwungenermaßen gemeinsamen Rückweg wird deutlich, wie schlecht es um Tscharlis Gesundheit bestellt ist. Und eh Hans es sich versieht, befindet er sich plötzlich für eine Woche auf einer gemeinsamen Reise mit diesem Rüpel.

Hans berichtet diese Geschichte als Ich-Erzähler und, natürlich, ist er selbst der Maßstab, an dem er Tscharli misst. Immerhin ist er von Beginn an ehrlich genug um festzustellen, dass dieser unsägliche Bayer mit den Afrikanern wesentlich besser klar kommt als Hans, auch wenn er sie immer wieder 'Neger' nennt. Es ist durchaus belustigend zu lesen, wie der politisch korrekte Hanseat dem alten Zausel klar zu machen versucht, wie reaktionär dessen Ansichten und Verhalten sind. Tatsächlich ist es Hans jedoch, der den Einheimischen fremd bleibt bzw. sie auf Distanz hält. Ungewollte europäische Arroganz, Überheblichkeit oder schlicht Furcht? Die beiden so verschiedenen Männer freunden sich wider Erwarten an und nach und nach erzählen sie sich gegenseitig ihre Lebensgeschichten; zumindest den Teil, der sie nach Afrika geführt hat.

Es ist nicht nur eine bzw. zwei Geschichten über die Liebe des Lebens, sondern auch die Liebe zum Leben, die Tscharli aller Widrigkeiten zum Trotz nicht verliert. Er, der zeitweise schmerzhaft geradeheraus ist und scheinbar zwanghaft fast immer gute Laune hat, zeigt seinem Begleiter, wie gut es sich leben lässt und Hans lernt von ihm. Er fühlt sich zum ersten Mal frei, ohne jede Zwänge, die ihm in Deutschland nicht mehr bewusst waren.

Matthias Politycki lässt seinen Protagonisten in einem Tonfall erzählen, als säße er einem gegenüber. Selbst Zögerlichkeiten beim Nachdenken, das Abwägen - alles wird festgehalten und wirkt damit wie ein persönliches Gespräch. Ein Gespräch mit Beschreibungen die so deutlich sind, dass man die Menschen wie auch die Szenerien unmittelbar vor Augen hat. Tscharli ist mir während des Lesens sehr ans Herz gewachsen und ich hoffe, dass es noch viel mehr Tscharlis auf dieser Welt gibt.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Meine Meinung:

Das war für mich ein Buch, durch dass ich mich wirklich durchkämpfen musste. Ich hatte einerseits irgendwie mehr oder besser gesagt, etwas anderes von diesem Buch erwartet, andererseits ging mir Tscharli und seine Sprache derart gegen der Strich, dass ich das Lesen fast …

Mehr

Meine Meinung:

Das war für mich ein Buch, durch dass ich mich wirklich durchkämpfen musste. Ich hatte einerseits irgendwie mehr oder besser gesagt, etwas anderes von diesem Buch erwartet, andererseits ging mir Tscharli und seine Sprache derart gegen der Strich, dass ich das Lesen fast schon als quälend empfunden habe. Somit konnte ich mich am Ende weder für den Schreibstil, die Geschichte, noch die Protagonisten erwärmen und war froh als das Buch zu Ende war. Ich bin davon überzeugt, dass es vielen Leser anders ergeht, aber mein Buch war das nicht.

Fazit:

Nicht meins

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Melancholischer Roman über eine außergewöhnliche Männerfreundschaft

Hans hat es geschafft, er hat den Kilimandscharo bestiegen und hofft nun endlich, mit seiner abschließen zu können. Doch viel Zeit, in sich zu gehen und und die atemberaubende Landschaft in Ruhe zu …

Mehr

Melancholischer Roman über eine außergewöhnliche Männerfreundschaft

Hans hat es geschafft, er hat den Kilimandscharo bestiegen und hofft nun endlich, mit seiner abschließen zu können. Doch viel Zeit, in sich zu gehen und und die atemberaubende Landschaft in Ruhe zu genießen, bleibt ihm nicht. Denn am Rande des Kraters hat der Bayer Tscharlie bereits sein Lager aufgeschlagen. Und der ist ganz schön laut, penetrant, grob, ungehobelt und teilt politisch völlig unkorrekte Ansichten. Eine alles andere als ideale Reisebegleitung! In der folgenden beängstigenden Nacht mit Schneesturm können sich die beiden Männer allerdings nicht aus dem Weg gehen und sind unfreiwillig aufeinander angewiesen. Diese Erfahrung schweißt zusammen, danach fühlen sich beide miteinander verbunden. Schließlich unternehmen die zwei gemeinsam sogar eine Reise und Tscharlie zeigt Hans „sein Afrika“. Dabei lernen sich die ungleichen Männer immer besser kennen und erleben am Ende eine unvergleichliche Freundschaft, die genauso intensiv wie kurzlebig ist. Denn nichts währt ewig und schon gar nicht das Leben....

Matthias Politycki hat einen ganz eigenen Schreibstil, besonders, interessant, aber nicht unbedingt flüssig, manchmal eher „unbequem“. In der ersten Hälfte des Buchs tat ich mich deshalb ziemlich schwer, in den Roman hineinzufinden. Der „Knoten platzte“ dann, als Tscharlie immer mehr von sich und seinem Leben preisgab. Da „hatte“ Politycki mich! Wie Hans entwickelte auch ich beim Lesen nach und nach einen besonderen Bezug zu Tscharlie, der trotz seiner rauhen Schale ein sehr empfindsamer „tiefsinniger“ Mensch ist, und damit schließlich auch zum Roman selbst.

„Die Weiber san was Wunderbares, Hansi. Es sei denn, sie san grad ganz schrecklich“, erklärt Tscharlie. Irgendwie ging es mir mit Tscharlie da ganz ähnlich. Wenn er nicht gerade ganz „schrecklich“ war, indem er provozierte und laut und taktlos lospolterte, fand ich ihn ganz wunderbar. Dieser so vielschichtige, ambivalente Charakter Tscharlie zeichnet den Roman aus, in ihm zeigt sich Polityckis ganze Erzählkunst. Hans hingegen macht es dem Leser einfacher, er ist nachvollziehbarer, mit ihm lässt es sich viel leichter identifizieren. Hans stellt Tscharlies Gegenpol dar, wirkt sympathisch, ruhig und besonnen, aber vor allem anfangs etwas spröde. Dass auch Hans in Afrika ein Trauma zu verarbeiten hat, macht ihn schließlich greifbarer und zugänglicher. Der Leser und Tscharlie fühlen sich von Hans Erzählungen über die schrecklichen vergangenen Erlebnisse tief betroffen und kommen ihm dadurch emotional näher. Am Ende hatte ich das Gefühl, selbst Teil dieser Freundschaft geworden zu sein, so intensiv habe ich die Schritt für Schritt gewachsene besondere Beziehung der beiden Männer miterlebt.

Viel passiert in diesem ruhigen Roman nicht, entscheidende Teile der Handlung fanden bereits in der Vergangenheit statt und werden dann in Gesprächen lediglich zusammengefasst und verarbeitet. Trotzdem kommt keine Langeweile auf, am Ende war ich traurig, dass alles schon vorbei sein sollte. Ich hätte der Freundschaft der beiden noch mehr Zeit gewünscht. Aber immerhin ist sie gewesen und immerhin hatte ich das Glück, diesen tiefgründigen, atmosphärischen Roman für mich entdeckt zu haben und an Tscharlies und Hans tiefer Verbundenheit und ihren Lebensweisheiten teilhaben zu dürfen. Diese Lese-Erfahrung kann mir keiner nehmen: Komisch, traurig, berührend, aufwühlend, melancholisch und vor allem zum Schluss hin von beeindruckender Erzählkraft.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Das kann uns keiner nehmen von Matthias Politycki ist ein Roman über eine besondere Männerfreundschaft.

Hans hat noch eine Rechnung mit sich zu begleichen und möchte dies im Inneren des Kilimanadscharo tun, dabei trifft er auf den Urbayern Tscharli. Zwei Menschen die …

Mehr

Das kann uns keiner nehmen von Matthias Politycki ist ein Roman über eine besondere Männerfreundschaft.

Hans hat noch eine Rechnung mit sich zu begleichen und möchte dies im Inneren des Kilimanadscharo tun, dabei trifft er auf den Urbayern Tscharli. Zwei Menschen die unterschiedlicher nicht sein könnten. Tscharli, der sein Herz auf der Zunge trägt, beschließt das Hans ihn auf seinem letzten Trip begleitet. Völlig überrumpelt begleitet ihn Hans und es beginnt eine Freundschaft, die tief ins Innere der beiden blicken läßt.

Dieses Buch ist ein Erfahrungsbericht und gleichzeitig ein Reisebericht. Durch die Augen des Autors blicken wir in ein wunderschönes Afrika. Das Cover läßt die Weiten von Afrika erahnen, wunderschöne Farben runden das Gesamtbild ab. Anschaulich wird die Reise durch die Wegskizzen im Inneren des Buches gemacht.

Politycki beschreibt die Charaktere der Protagonisten auf eine besondere Art seines Schreibstils. An den ruppigen Tscharli, der immer mit der Tür ins Haus fällt, mußte ich mich erst gewöhnen, mit Hans dem kühle Hanseaten kam ich eher klar. Man fühlt wie die Beiden zusammen wachsen. Wir erfahren viel aus der Vergangenheit und geraten immer wieder in emotionale Wallungen.

Ein wunderbares Buch das mir noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Perfektes Road-Movie

Zum Inhalt:

Der Norddeutsche Hansi trifft am Krater des Kilimandscharos nicht etwa auf die erwartete (und erhoffte) Ruhe und Stille, sondern auf das genaue Gegenteil: Tscharli, seines Zeichens Bayer, und zwar einer der despektierlichen, lauten, politisch inkorrekten und …

Mehr

Perfektes Road-Movie

Zum Inhalt:

Der Norddeutsche Hansi trifft am Krater des Kilimandscharos nicht etwa auf die erwartete (und erhoffte) Ruhe und Stille, sondern auf das genaue Gegenteil: Tscharli, seines Zeichens Bayer, und zwar einer der despektierlichen, lauten, politisch inkorrekten und damit absolut untragbaren Sorte. Aber manchmal geht das Schicksal seltsame Wege und was als Schock beginnt entpuppt sich schnell als ein Abenteuer von der Sorte, die man nie wieder vergisst.

Mein Eindruck:

In seinem Vorwort thematisiert Politycki, dass er von selbst Erlebtem inspiriert wurde, im Nachwort, dass ihm bekannte Personen nur ihre Namen gaben, die Begebenheiten mit ihnen jedoch frei erfunden sind. Daraus fabuliert der Autor eine Geschichte, die höchstwahrscheinlich auf eigenem Glück (oder Unglück – je nach Sichtweise) fußt und damit genau das kleine Quäntchen Wahrheit beinhaltet, die eine wirklich gute Geschichte braucht. Dazu ist Politycki ein brillanter Erzähler. Afrika in all seiner Schönheit erscheint so deutlich, dass man am liebsten direkt dorthin reisen möchte, bevor all seine Grausamkeit die Leser genauso schnell wieder auf den Boden der Tatsachen (und bekanntes Terrain) zurückholt.

Kein Kontinent für Weicheier, es wird Stärke benötigt. Und was macht – wie schon Chuck Norris immer wieder beweist – besonders stark? Humor! Neben Afrika ist das zweite große Pfund des Romans sein Humor, der immer wieder aufblitzt, wenn der Tscharli sich wieder einmal daneben benimmt und trotzdem weiser ist als so mancher braver Bürger, der nur nicht anecken will. Dieser Humor ist ansteckend, - nicht nur für den Ich-Erzähler Hans, sondern auch für alle anderen Charaktere und letztendlich für die Genießer des Buchs. Doch bei allem Humor, der sich in absurden Abenteuern und Dialogen entspinnt, besitzt „Das kann uns keiner nehmen“ eine sehr ernste Seite, die Krankheit, Tod und zerbrochene Beziehungen beinhaltet.

Und so hat man permanent Tränen in den Augen, - manchmal vom Weinen, manchmal vom Lachen und zum Schluss bei aller Trauer ein gutes Gefühl.

Mein Fazit:

Ganz großes Kino

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Endlich hat er das vollendet, was er 25 Jahre zuvor begonnen hat: Hans, zurückhaltender Hamburger, steht vor dem Kilimandscharo. Doch die Reise, die zu einem Abschluss mit seiner Vergangenheit gedacht war, wird schon beim Aufbruch empfindlich gestört als er auf dem urbayerischen Tscharli …

Mehr

Endlich hat er das vollendet, was er 25 Jahre zuvor begonnen hat: Hans, zurückhaltender Hamburger, steht vor dem Kilimandscharo. Doch die Reise, die zu einem Abschluss mit seiner Vergangenheit gedacht war, wird schon beim Aufbruch empfindlich gestört als er auf dem urbayerischen Tscharli trifft, der mit seinem lauten und losen Mundwerk das genaue Gegenteil von Hans verkörpert. Nicht nur die Art, sondern auch das, was er von sich gibt, stoßen Hans sofort ab. Die Naturgewalten jedoch zwingen die beiden zusammen und im Laufe der folgenden Tage lernt Hans seinen Weggefährten nicht nur besser kennen, sondern muss auch sein anfängliches Urteil revidieren.

Matthias Politycki hat in seinem Roman eine Reihe von eigenen Erfahrungen verarbeitet, ohne die vermutlich die Intensität der Erfahrungen nie so überzeugend beim Leser ankommen könnte. Es ist eine Mischung aus Reisereportage, humorvoller Erzählung und philosophischem Sinnieren über das Dasein und die Lage der Welt geworden, die jedoch für mich auch einige großen Hürden aufbot. Erzählerisch und dramaturgisch ist der Roman überzeigend gestaltet, leider fand ich den Ich-Erzähler wie auch die Figur des Tscharli ganz furchtbar und unerträglich, was das Durchhalten bis zum Ende einer Bergbesteigung ähnlich machte.

Nein, mit diesem Tscharlie konnte ich mich nicht anfreunden. Nicht nur seine pauschalisierenden und immer knapp am guten Geschmack vorbeigehenden Parolen waren eine Herausforderung, auch auf die detaillierte Schilderung seines Durchfalls hätte ich gerne verzichtet. Auch wenn er sich gegen Ende als Linker outet und jeden Rassismus von sich weist – das Denken in Dimensionen von DIE Afrikaner und DIE Europäer ist mir zu undifferenziert und platt gewesen. Sein Charakter mag komplexer sein als dies zunächst scheint, sympathisch wurde er jedoch nie.

Hans hat mich mit seiner weinerlich-passiven Art ebenso genervt. Hierzu passt hervorragend, dass er eigentlich eine tolle und interessante Geschichte zu erzählen hat – nämlich die Begründung, was er noch abschließen muss und weshalb die Besteigung des Kilimandscharo für ihn so essentiell wichtig ist – doch diese kommt erst ganz am Ende (zum Glück habe ich durchgehalten!) und wird dann leider mehr pflichtbewusst runtergeleiert. DAS wäre die Geschichte gewesen, die ich gerne gelesen hätte, die spannend und emotional war, aber durch die knappe Präsentation der Fakten leider auch nicht mehr viel retten konnte.

Es steckt viel in diesem Buch, wenn das Lesen jedoch zu einem Marathon wird, bei dem man sich mit Durchhalteparolen selbst anfeuern muss, hat irgendwas nicht funktioniert.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

"Das kann uns keiner nehmen” ist ein Buch, das den Leser mitnimmt auf eine emotionale Reise durch Afrika - und auch durch die Lebenserinnerungen zweier Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten…

Der eine, Tscharli, ist ein bärbeißiger Exil-Bayer …

Mehr

"Das kann uns keiner nehmen” ist ein Buch, das den Leser mitnimmt auf eine emotionale Reise durch Afrika - und auch durch die Lebenserinnerungen zweier Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten…

Der eine, Tscharli, ist ein bärbeißiger Exil-Bayer (Miesbach und München hat er hinter sich gelassen) mit dem Aussehen eines verlebten Altrockers, teilweise reaktionären Ansichten und einem sehr sensiblen Kern. Er ist ein Alltagsphilosoph vor dem Herrn und kann mit seinen Sentenzen und seiner Weltanschauung niemals hinter dem Berg halten. Er sagt, was er denkt und tut, wonach ihm der Sinn steht. Er hat nämlich nichts mehr zu verlieren...

Der andere, Hans aus Hamburg oder wie ihn der Tscharli aufgrund seiner improvisierten Kopfbedeckung auch - erst despektierlich dann zunehmend liebevoll - nennt, "Windelhans", ist das Alter Ego des Autors. 63 ist er, das deckt sich sehr genau mit dem Jahrgang seines "Erfinders" Matthias Politycki (1955) zur Zeit der Handlung 2018. Genau wie der Ich-Erzähler hat dieser einen rasierten Schädel und ist - es liegt in der Natur der Sache - Schriftsteller. Sicher teilt der Protagonist auch die iberal-weltoffene Gesinnung mit seinem Autor und die Vorliebe für das Reisen, schließlich ist Polyticki als polyglotter Schriftsteller bekannt, dessen Bücher in den unterschiedlichsten Erdteilen und Kulturen angesiedelt sind. Bei allen Analogien ist der Ich-Erzähler als nicht deckungsgleich mit dem realen Autor zu betrachten. Beide trennen die Vornamen, die Gutmenschen-Hornbrille (auch eine Beobachtung des Tscharlie) und der Buch-Schriftsteller ist außerdem wesentlich weniger erfolgreich als der echte. Dass der Roman nur autobiographische Züge trägt, aber keine 1:1-Nacherzählung realer Erlebnisse ist, erfahren wir spätestens im Nachwort.

Beide Männer begegnen einander gleichsam "lebenszielabhakend" und bergsteigend auf dem Kibo, dem höchsten Gipfel des Kilimandscharo-Massivs. Als Zweckgemeinschaft erleben und überleben die schon etwas älteren Männer den Aufenthalt im afrikanischen Gebirge. Hier nähern sie sich an und hier beginnt ihre "Sekundenfreundschaft", wie der Tscharli es formuliert, die nicht längern dauern wird als eine Woche. Dennoch beeindruckt die Begegnung mit dem kranken Tscharli den Erzähler Hans so nachhaltig, dass er sogar ein Buch über die Geschichte schreiben möchte - mit dem dezidierten Segen vom Tscharli. Nach dem Abstieg folgt eine emotionale gemeinsame Reise, die die beiden Sinnsucher bis auf die Insel Sansibar und wieder zurück führt. Und auch in die eigene Vergangenheit werden die Männer noch einmal reisen - zu Kiki und Mara - bevor es Zeit wird, Abschied voneinander zu nehmen.

Das Buch hat einen gewissen Charme, der mich schnell um den Finger wickeln konnte, ähnlich wie der Tscharli den Hans. Von todtraurig bis lebensbejahend, von ernst bis skurril, humorlos bis albern hat diese Geschichte alle möglichen Nuancen zu bieten. Wer vielschichtige Reise- und Bekenntnisliteratur mag, der sollte sich diesen Roman nicht entgehen lassen!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Dieses Buch beschreibt keine Bergsteigertour! So hatte ich es nämlich ursprünglich erwartet, ich wurde aber eines besseren belehrt, denn in meinen Augen beschreibt das Buch eine erstaunliche Persönlichkeitsänderung.

Hans hat den Kilimanjaro bestiegen und möchte eine Nacht …

Mehr

Dieses Buch beschreibt keine Bergsteigertour! So hatte ich es nämlich ursprünglich erwartet, ich wurde aber eines besseren belehrt, denn in meinen Augen beschreibt das Buch eine erstaunliche Persönlichkeitsänderung.

Hans hat den Kilimanjaro bestiegen und möchte eine Nacht im Krater campieren, um dort nach langen Jahren endlich mit einer privaten Geschichte abzuschließen, die einen deutlichen Schatten über sein Leben geworfen hat. Sein Entsetzen ist groß, als er sieht, dass er dort im Krater nicht allein sein wird, weil bereits ein anderer seine Zelte dort postiert hat. Und seine Enttäuschung wird noch größer, als er merkt, mit welch sehr speziellem Charakter er dort oben die Nacht verbringen wird - mit Tscharli.

Und nun setzen zwei Charakterstudien ein, die sehr gegensätzlich sind, die sich durch das ganze Buch ziehen, die einen aber in ihren Bann ziehen und die schließlich zu einer Symbiose führen, die man nicht erwartet hätte. Sehr detailliert und in vielen Beispielen führt der Autor uns die verschiedenen Charaktere vor Augen, der eine oberflächlich, frivol, gewöhnlich, mit schlechten Manieren - der andere gebildet, zurückhaltend, ernsthaft und nachdenklich. Auch sprachlich stellen sie Gegenpole dar: Hans mit seinem journalistischen Hochdeutsch und Tscharli mit seinen bayrischen Floskeln, die keine Grammatik kennen.

Was man nicht für möglich hält, nimmt seinen Lauf: die beiden kommen sich immer näher, gehen eine Symbiose ein und erzählen sich Dinge, die man nur mit besten Freunden teilt. So erfährt Hans dann auch, dass Tscharli sehr krank ist und sich in Afrika noch einen letzten Sehnsuchtstrip erfüllen möchte. Er möchte mit dem Motorrad quer durch Sansibar cruisen. Und Hans soll ihn begleiten! Tscharli klammert sich regelrecht an ihn, nur mit ihm möchte er sein Leben abschließen.

Somit beginnt das zweite Highlight des Buches: eine sehr dichte und atmosphärische Beschreibung Afrikas und seiner Bewohner. Durch detaillierte Beispiele und kleine Szenen auf Märkten, in Kneipen, Restaurants usw. bekommen wir ein Bild der Lebensfreude, der Farbvielfalt und der Vielfältigkeit geliefert, das mir sehr gut gefallen hat.

Etwas hat mich das gesamte Buch hindurch genervt: das permanente Ignorieren der Rechtschreibreform bezüglich 'ß'. Es gibt einfach kein 'daß' mehr, aber in diesem Buch finden wir es zuhauf!

Trotzdem habe ich das Buch sehr gerne gelesen, bisweilen war es sogar richtig spannend. Deshalb möchte ich es weiterempfehlen und vergebe fünf Sterne.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Matthias Politycki erzählt die Geschichte einer schwierigen Freundschaft: Zwei Deutsche, die unterschiedlicher nicht sein könnten, begegnen sich per Zufall auf dem Gipfel des Kilimandscharo. Der eine ist Schriftsteller mit Namen Hans, still, introvertiert, ein Verantwortungsmensch, der …

Mehr

Matthias Politycki erzählt die Geschichte einer schwierigen Freundschaft: Zwei Deutsche, die unterschiedlicher nicht sein könnten, begegnen sich per Zufall auf dem Gipfel des Kilimandscharo. Der eine ist Schriftsteller mit Namen Hans, still, introvertiert, ein Verantwortungsmensch, der lange nachdenkt, bevor er wenig sagt und immerzu fürchtet, den Stolz der afrikanischen Guides zu verletzen. Der andere ist ein dröhender Vergnügungsmensch mit Namen Tscharli, witzig, zupackend, sehr direkt im Umgang mit allen Einheimischen, inbesondere mit den Frauen, denen er zweideutige Komplimente macht.

Oberflächlich haben beide Protagonisten keine Gemeinsamkeiten, aber nachdem sie sich beide in die Haare bekommen haben, nähern sie sich langsam an und stellen fest, dass sie gar nicht so unterschiedlich sind. Schließlich vertrauen sich beide Männer die Geschichte ihrer großen Liebe an und erkennen, dass sie mit dem Leben noch eine Rechnung offen haben. Doch der Tod fährt in Afrika immer mit und nur einer von beiden wird die Heimreise antreten.

Der Roman ist gespickt von absurden und aberwitzigen Abenteuer, aber das gerade macht ihn so lesenswert. Auch die Dialoge zwischen den beiden Männern sind immer für eine Überraschung gut. Der Roman schlägt schnell ins Ernsthafte um, als einer von beiden krank wird. Wer wird hier nicht verraten. Der Roman gewinnt an Tiefe und man kann vor Spannung nicht aufhören zu lesen. Leider stirbt einer der Protagonisten, aber als Leser bleibt man versöhnt zurück.

Für Leser, die vielleicht nicht des Bayerischen mächtig sind, könnte es ein bisschen schwierig werden, alles zu verstehen, was Tscharli von sich gibt.

Ich habe bis jetzt noch keinen anderen Roman von Matthias Politycki gelesen, aber ich muss sagen, dass ich diesen Roman einfach wundervoll finde und mich nun an weitere wagen werde.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für