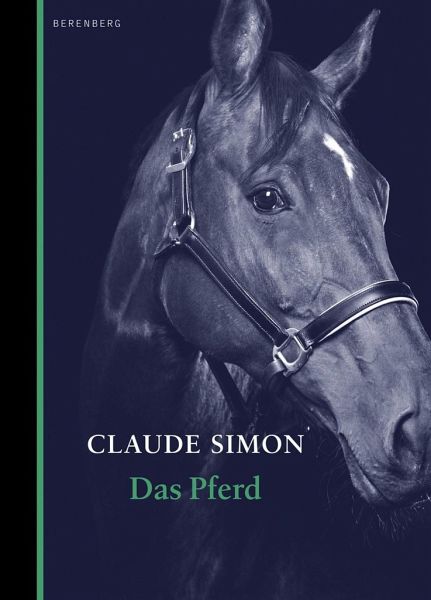

Das Pferd

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

22,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein französisches Dragonerregiment bezieht in einer finsteren Regennacht Quartier in einem nordfranzösischen Dorf und wird zum Zeugen des langsamen Sterbens eines verletzten Armeepferdes. In der Agonie des Tieres und in seinen großen Augen spiegelt sich die Apokalypse des Krieges in einer fast intimen Szenerie. Die Soldaten, der Erzähler und Maurice, der Jude, der weiß, was kommen wird, versuchen, in der Dunkelheit der Regennacht ihr eigenes Schicksal zu ergründen. Claude Simons Erzählung von 1958 führt mitten hinein in das thematische Universum des Nobelpreisträgers: das französisch...

Ein französisches Dragonerregiment bezieht in einer finsteren Regennacht Quartier in einem nordfranzösischen Dorf und wird zum Zeugen des langsamen Sterbens eines verletzten Armeepferdes. In der Agonie des Tieres und in seinen großen Augen spiegelt sich die Apokalypse des Krieges in einer fast intimen Szenerie. Die Soldaten, der Erzähler und Maurice, der Jude, der weiß, was kommen wird, versuchen, in der Dunkelheit der Regennacht ihr eigenes Schicksal zu ergründen. Claude Simons Erzählung von 1958 führt mitten hinein in das thematische Universum des Nobelpreisträgers: das französische Debakel im Zweiten Weltkrieg und das Schicksal des in deutsche Gefangenschaft geratenen Kavalleristen Claude Simon. Eine literarische Trouvaille, in der die wichtigsten Motive und Handlungsstränge aller späteren Romane des Nobelpreisträgers bereits angelegt sind.