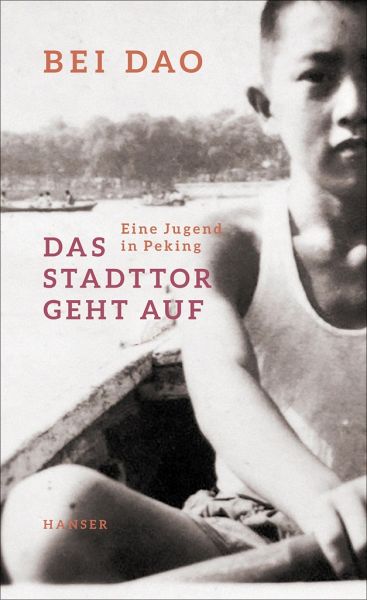

Das Stadttor geht auf

Eine Jugend in Peking

Übersetzung: Kubin, Wolfgang

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein weltberühmter Dichter erinnert sich an seine Kindheit und Jugend in Peking: "Bei Daos Leben und Werk sind der Inbegriff der Dichtung: zeitlos schimmernd." Ocean VuongDer weltberühmte Dichter Bei Dao, der nach Protesten auf dem Platz des Himmlischen Friedens des Landes verwiesen wurde, erinnert sich: an seine Kindheit in Peking und seine turbulente Jugend während der Kulturrevolution, an die berauschende und festliche Stimmung dieser Zeit, an die Roten Garden, denen er sich als Siebzehnjähriger anschloss. Das intim Familiäre und das lärmend Politische, die Begeisterung und die Ernüch...

Ein weltberühmter Dichter erinnert sich an seine Kindheit und Jugend in Peking: "Bei Daos Leben und Werk sind der Inbegriff der Dichtung: zeitlos schimmernd." Ocean VuongDer weltberühmte Dichter Bei Dao, der nach Protesten auf dem Platz des Himmlischen Friedens des Landes verwiesen wurde, erinnert sich: an seine Kindheit in Peking und seine turbulente Jugend während der Kulturrevolution, an die berauschende und festliche Stimmung dieser Zeit, an die Roten Garden, denen er sich als Siebzehnjähriger anschloss. Das intim Familiäre und das lärmend Politische, die Begeisterung und die Ernüchterung, das Feiern, auf das die Hungersnot folgt: All dies erzählt Bei Dao in seinem einzigartigen Erinnerungsbuch, in dem er seine verlorene Stadt mit all ihren Empfindungen, Gerüchen und Geräuschen aufleben lässt, "um das Peking von heute zu widerlegen."