Nach seinem gefeierten Roman Der menschliche Makel, der 2003 mit Nicole Kidman und Anthony Hopkins in die Kinos kommt, legt Philip Roth, immer noch der zornigste der alten Männer, erneut ein Meisterwerk vor, in dem ein Mann seine intimsten Seelenregungen preisgibt, und über Sex, das Altern und die Hinfälligkeit des Körpers auf eine Weise spricht, die dem Leser den Atem raubt.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Philip Roths kleiner bedeutender Roman "Das sterbende Tier"

Worum geht es in dem kleinen Roman "Das sterbende Tier"? Um die Liebe, die Literatur und die Juden. Das aber sind bei diesem Autor nicht etwa drei verschiedene Themen, vielmehr ist es ein einziges: Denn er, der Jude Philip Roth, erzählt in der Regel von jüdischen Intellektuellen, die verliebt sind - in Frauen und in die Literatur. Das läßt sich noch knapper sagen: Sie sind in das Leben verliebt. Dabei vermeidet er es - um es etwas überspitzt auszudrücken -, Literatur und Leben zu unterscheiden. Für ihn ist nicht nur die Literatur ein Echo des Lebens, sondern auch das Leben letztlich ein Abglanz der Literatur.

Dieser Philip Roth - schreibt der immer über Juden? Ja, so ist es: über ihre Größe und Erbärmlichkeit, ihre Triumphe und Niederlagen, ihre Leiden. Er erzählt von jüdischen Individualisten, denen es nur selten oder überhaupt nicht gelingt, sich mit ihrer Identität abzufinden, und die, mögen sie auch so erfolgreich sein wie er selber, der Autor Roth, dennoch mit sich und der Welt hadern: Sie haben ein gebrochenes Verhältnis zu den Menschen ihrer Umgebung und gehen daher allen auf die Nerven.

Aber man braucht nicht mit dem Judentum geschlagen zu sein, um sich in diesen jüdischen Figuren wiederzuerkennen. Millionen von Nichtjuden in der ganzen Welt spüren und begreifen, daß Roths Geschichten allesamt stets weit über sich hinausweisen, also immer auch Gleichnisse sind: Was sich in ihnen verbirgt, das betrifft, überhöht und intensiviert und bisweilen kräftig karikiert, uns alle.

Damit folgt Roth, bewußt und unbewußt, einer uralten Tradition: Die Juden sind ja, wie der Weltbestseller beweist (ich meine das literarische Werk, das man die "Heilige Schrift" nennt), seit eh und je Spezialisten für Parabeln. Und schließlich ist es ein Jude, von dem in der berühmtesten Parabel, die je geschrieben wurde, erzählt wird. Ich meine jenen, der am Kreuz erblich.

In einem Roman des israelischen Nobelpreisträgers Samuel Joseph Agnon ist einmal die Rede von drei Generationen von Juden in der modernen Welt. Der Repräsentant der ersten schrieb über die Thora, sein Sohn über die Liebe zur Thora und dessen Sohn wiederum über die Liebe. Philip Roth gehört - ähnlich wie Saul Bellow und Arthur Miller, wie Salinger und Norman Mailer - dieser dritten Generation amerikanischer Juden an. Sie rebellieren, jeder auf seine Weise, gegen die überlieferten Bindungen. An die Stelle von Religion und Tradition versuchten und versuchen sie, die Literatur und die Psychoanalyse zu setzen: statt Thora und Talmud also Kafka und Freud.

So entwirft Philip Roth in seinem neuen Roman wieder einmal sein amerikanisch-jüdisches Welttheater. Im Mittelpunkt steht erneut ein uns aus zwei seiner früheren Bücher bekannter, nun älter gewordener Professor, ein Literaturkritiker und Universitätslehrer, der seinen bisher schon beachtlichen Erfolg jetzt auch noch einem dritten Beruf verdankt: Er tritt regelmäßig im Fernsehen auf. Das hat seine Popularität zur Folge, die ihn beglückt und ihm zugleich den Alltag erschwert. Er muß melancholisch zur Kenntnis nehmen, daß sich gerade in diesem Gewerbe zum Erfolg mit trauriger Regelmäßigkeit der Neid der Kollegen gesellt.

Wie die meisten Helden Philip Roths ist dieser Professor monologisch veranlagt, ein Einzelgänger, der sich nach Gesprächspartnern sehnt. Er benötigt sie, ob es Kollegen oder Psychotherapeuten sind, vor allem als aufmerksame Zuhörer.

Besonders gern unterhält er sich mit Frauen. Auf ihre Lippen blickend, sieht er ihre Schamlippen. Redend will er sich die Frauen ins Bett holen. Und er will mit ihnen ins Bett gehen, weil er hofft, dort werde er endlich einmal mit ihnen richtig reden können. Er ist ein geborener Beobachter. Nur bewährt sich seine ausgeprägte Fähigkeit, die Welt kritisch wahrzunehmen, am stärksten an der eigenen Person.

Seine Intelligenz ist erotisch, doch seine Sexualität, wie nervös, wie heftig sie auch sein mag, verdrängt niemals seine Intelligenz. Damit sind wir beim zentralen Motiv des Buches, auf das Roth menschenfreundlich mit einem Motto hinweist: Die Geschichte eines Lebens, heißt es da, sei "im Körper ebenso enthalten wie im Gehirn". Mit anderen Worten: Es handelt sich um die Polarität von Sex und Intellekt.

"Ich lernte sie vor acht Jahren kennen" - lautet der erste Satz. Es geht gleich los, ohne Präludium, ohne Introduktion. Aber Roth kommt nicht nur sofort zur Sache, er bleibt auch unentwegt bis zur letzten Zeile dicht am Gegenstand. Er erzählt mit großer Routine, er erzählt perfekt. Bei uns empfiehlt es sich, rasch hinzuzufügen: Ich denke nicht daran, diese Routine zu beanstanden, und Roths Perfektion (eine Vokabel, die in der Kritik leider oft skeptisch verwendet wird) - bewundere ich aufrichtig.

Der Gang der Handlung? Der Professor, zweiundsechzig Jahre alt, verliebt sich in eine vierundzwanzigjährige, aus Kuba stammende Studentin. Beide treten so selbstsicher auf, daß man es gleich ahnt: Sie sind es insgeheim keineswegs. Ihn quält die Frage, wie lange junge Frauen für ihn noch erreichbar sein werden. Sie hat mit fünf Kommilitonen geschlafen. So weiß sie, was ihr Körper wert ist, sie spürt die Macht, über die sie verfügt. Doch letztlich weiß sie immer noch nicht recht, wie sie von ihrer Macht Gebrauch machen soll. Diese Liebesgeschichte dauert weniger als zwei Jahre. Einige Jahre später wird die Beziehung überraschend wieder angeknüpft - aus einem besonderen Grund.

Eine Liebesgeschichte ist es, also geht sie schlecht aus. Der leidenschaftlichen sexuellen Begierde entspricht im "Sterbenden Tier" die panische Angst vor dem Tod - des alternden Mannes und später auch der jungen Frau. Der Sex wird von Roth auch und vor allem als "Vergeltung am Tod" verstanden.

Obwohl wir alles aus der Perspektive des Professors sehen und erfahren, wird die Obsession, von der er ebenso befallen ist wie seine Geliebte, wunderbar beglaubigt. Denn Roth erzählt nicht nur nachdenklich und temperamentvoll, sondern auch ohne jedes Aufhebens: Seine Diktion ist, obwohl robust und lustvoll, doch leise, immer intelligent und geistreich, dennoch kurz und bündig.

In der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts wurde es bei uns Mode, Romane mit Essayistischem und oft eher mit Pseudo-Essayistischem zu bereichern und zu verzieren, aber auch zu belasten. Viele Schriftsteller - von Musil etwa bis Hermann Hesse - machten da, zumal wenn sie wieder einmal in eine Krise gekommen waren, gern mit. Für Philip Roth gilt das nicht, er, ein starker, ein elementarer Erzähler, hat dies nie nötig gehabt. Natürlich, auch er profitiert vom Essayistischen, aber er behilft sich eben nicht mit derartigen Einschüben.

Vielmehr gibt es in diesem Roman kaum einen Unterschied zwischen der Deskription und Reflexion. Das heißt: Die Beschreibung oder Feststellung bestimmter Reize und Impressionen, Zustände oder Stimmungen geht sofort in deren prüfende Erörterung über, in deren meist distanzierte und scharfsinnige Erwägung. Mehr noch: Häufig kann von einem solchen Übergang eigentlich nicht die Rede sein. Denn in der Beschreibung ist schon der Befund enthalten. So bilden hier Sexualität und Intellektualität eine nahezu makellose Einheit.

Damit vor allem hat die originelle Prägung dieses Romans zu tun: der fortwährenden Synthese aus epischen und diskursiven Elementen, der Verbindung der extremen Ichbezogenheit, der distanzierten Beobachtung und Selbstkontrolle einerseits mit Hingabe, Raserei und Rausch andererseits. So gelingt Roth ein Bild der sexuellen Besessenheit, konkret und kritisch und zugleich ergreifend, und ein Bild der erotischen Leidenschaft, des Außersichseins der Liebenden, rührend und ebenfalls ergreifend. Dies ist möglich, weil die ständige Selbstkontrolle des erzählenden und unentwegt die Welt kommentierenden Professors niemals die Unmittelbarkeit seiner Darstellung und deren Vitalität beeinträchtigt.

Roth schildert die Veränderung der Vagina jener Studentin während des Orgasmus, und er macht ihre zartesten und dringlichsten Empfindungen spürbar. Er kann alles beschreiben, was er beschreiben will. Oft ist hier von Masturbation und Menstruation die Rede und natürlich von allerlei sexuellen Praktiken. Daß man aber im "Sterbenden Tier" viele "pornographische Stellen" finden könne, wie neulich in einer Rezension zu lesen war, ist schlechthin absurd - ebenso absurd wie der oft und schon beinahe automatisch gegen Roth erhobene Vorwurf, er sei ein Zyniker.

In dieser Geschichte von aufregender Ausschließlichkeit und Unbedingtheit ist viel Sehnsucht und Mitleid, viel Zärtlichkeit - freilich seltener im Text, häufig zwischen dessen Zeilen. Aber so ist es ja meist in der Epik von hoher Qualität: Roth läßt uns ungleich mehr fühlen, ahnen und erkennen, als er uns mitteilt.

Und oft sagt er das, auf das es ihm ankommt, mit Details und Requisiten, die unauffällig, bisweilen nur in Nebensätzen erwähnt werden. Hier ein Beispiel, wie Roth den gesellschaftlich-moralischen Hintergrund, die bezeichnende Atmosphäre der "sexuellen Revolution" in den Staaten der siebziger oder achtziger Jahre andeutet: Eines Tages stellt unser Professor ein wenig überrascht fest, daß jemand an der Tür seines Arbeitszimmers im College ein neues Schildchen aufgehängt hat. Es unterrichtet über die Notnummer, von der seine Besucherinnen im Fall einer sexuellen Belästigung Gebrauch machen können.

Der genießende und leidende, der so fragwürdige Professor, dessen Lebensstil von seinem längst erwachsenen Sohn streng kritisiert wird, überwindet am Ende angesichts dessen, was er erleben muß, seine ungetarnte Eigenliebe. Wird der alte Sünder nun gerichtet oder gerettet? Keine Stimme von oben ist zu hören, Roth läßt die Frage offen, vom Ewigweiblichen wollen wir hier nicht reden. Aber dies immerhin dürfen wir sagen: Er hat im "Sterbenden Tier" eine der schönsten Frauenfiguren der neueren amerikanischen Literatur geschaffen.

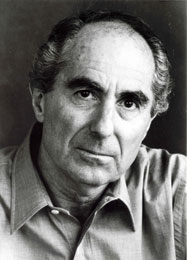

Vor zehn Jahren schrieb ich in dieser Zeitung, daß ich Philip Roth zwar für einen hochintelligenten, einen außergewöhnlichen Autor halte, doch nicht ganz sicher bin, ob er ein wirklich großer Romancier sei. Jetzt, nach den Romanen "Der menschliche Makel" und "Das sterbende Tier", glaube ich zu wissen: Er ist einer der größten Schriftsteller unserer Zeit.

Philip Roth: "Das sterbende Tier". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Dirk van Gunsteren. Carl Hanser Verlag, München 2003. 165 S., geb., 16,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

"Schlicht und einfach der größte Romancier, der heute in englischer Sprache schreibt." - Louis Begley

Roth hat eine der schönsten Frauenfiguren der neueren amerikanischen Literatur geschaffen. Er ist einer der größten Schriftsteller unserer Zeit. Marcel Reich-Ranicki

Der alte Mann und das Mädchen

Die übliche Geschichte bei Philip Roth, und doch ist sie immer neu: Ein alternder Gelehrter - in diesem Fall ein amerikanisches Pendant zu Marcel Reich-Ranicki - kann es nicht lassen; immer wieder macht er sich an seine Studentinnen heran, deren jugendlichem Charme er sich nicht entziehen kann. Seine Virilität aber scheint in Kombination mit seiner intellektuellen Autorität unwiderstehlich zu wirken: Immer bekommt er was er will.

Die Katze und der Goldfisch

Auch die begehrenswerte Kubanerin Consuela Castillo vermag der routinierte Verführer in sein Bett zu locken. Doch irgendwas ist bei ihr anders als bei seinen üblichen Affären. Man bemerkt es schon zu Beginn des Romans, als er ausschweifend Consuelas Schönheit schildert. Er gerät bereits bei der Schilderung ihrer Kleidung außer Atem und bewegt sich hart am Rande des Kitsch, als die Reihe an ihrer seidenen Unterwäsche oder ihren großen Brüsten (BH-Größe D) ist. Mit Hilfe roher sexueller Brutalität gelingt es ihm im Laufe ihrer gemeinsamen Affäre, Consuelas Leidenschaft zu wecken. Doch diese ist eine gelehrige Schülerin, und so wird der sexuelle Dominator zum Dominierten: "Ich war die Katze, die den Goldfisch beobachtet. Nur dass es in diesem Fall der Goldfisch war, der die Zähne hatte."

Die pornografische Qual

Eifersucht heißt das Gift, das sie ihm einflößt, und unter dem er von nun an leiden wird: "Ein junger Mann wird sie finden und sie mir wegnehmen." Dieser junge Mann ist er selbst, nur 40 Jahr jünger. So beginnt die "pornografische Qual": "Einem anderen, der man ein einst selbst war, dabei zuzusehen." Machtlos und voll Begehren zu sehen, wie ein anderer zum Dominator der Frau wird, von der man dominiert wird. Diese Qual ist die Kristallisation des eigentlichen Problems: das Bewusstsein zu altern.

Die Memoiren eines Besessenen

In seinem Roman Das sterbende Tier ist Philip Roth am tiefen Grund der ungeschminkten Wahrheit um sexuelle Faszination und Besessenheit angelangt. Die Geschichte des telegenen Literaturkritikers scheint ihm nur dazu zu dienen, dem Leser seine Erkenntnisse über die Sexualität, das Altern und das Leben mitzuteilen. Dabei wendet sich der Ich-Erzähler manchmal auch direkt an den Leser, der fiktiv bei ihm auf der Couch sitzt und zu seinem Vertrauten wird. Roth hat hier die Memoiren eines Besessenen geschrieben. Ungeschminkt und fern jeder Illusion.

(Andreas Rötzer)

Die übliche Geschichte bei Philip Roth, und doch ist sie immer neu: Ein alternder Gelehrter - in diesem Fall ein amerikanisches Pendant zu Marcel Reich-Ranicki - kann es nicht lassen; immer wieder macht er sich an seine Studentinnen heran, deren jugendlichem Charme er sich nicht entziehen kann. Seine Virilität aber scheint in Kombination mit seiner intellektuellen Autorität unwiderstehlich zu wirken: Immer bekommt er was er will.

Die Katze und der Goldfisch

Auch die begehrenswerte Kubanerin Consuela Castillo vermag der routinierte Verführer in sein Bett zu locken. Doch irgendwas ist bei ihr anders als bei seinen üblichen Affären. Man bemerkt es schon zu Beginn des Romans, als er ausschweifend Consuelas Schönheit schildert. Er gerät bereits bei der Schilderung ihrer Kleidung außer Atem und bewegt sich hart am Rande des Kitsch, als die Reihe an ihrer seidenen Unterwäsche oder ihren großen Brüsten (BH-Größe D) ist. Mit Hilfe roher sexueller Brutalität gelingt es ihm im Laufe ihrer gemeinsamen Affäre, Consuelas Leidenschaft zu wecken. Doch diese ist eine gelehrige Schülerin, und so wird der sexuelle Dominator zum Dominierten: "Ich war die Katze, die den Goldfisch beobachtet. Nur dass es in diesem Fall der Goldfisch war, der die Zähne hatte."

Die pornografische Qual

Eifersucht heißt das Gift, das sie ihm einflößt, und unter dem er von nun an leiden wird: "Ein junger Mann wird sie finden und sie mir wegnehmen." Dieser junge Mann ist er selbst, nur 40 Jahr jünger. So beginnt die "pornografische Qual": "Einem anderen, der man ein einst selbst war, dabei zuzusehen." Machtlos und voll Begehren zu sehen, wie ein anderer zum Dominator der Frau wird, von der man dominiert wird. Diese Qual ist die Kristallisation des eigentlichen Problems: das Bewusstsein zu altern.

Die Memoiren eines Besessenen

In seinem Roman Das sterbende Tier ist Philip Roth am tiefen Grund der ungeschminkten Wahrheit um sexuelle Faszination und Besessenheit angelangt. Die Geschichte des telegenen Literaturkritikers scheint ihm nur dazu zu dienen, dem Leser seine Erkenntnisse über die Sexualität, das Altern und das Leben mitzuteilen. Dabei wendet sich der Ich-Erzähler manchmal auch direkt an den Leser, der fiktiv bei ihm auf der Couch sitzt und zu seinem Vertrauten wird. Roth hat hier die Memoiren eines Besessenen geschrieben. Ungeschminkt und fern jeder Illusion.

(Andreas Rötzer)

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Geben wir es zu: In der Nacherzählung durch die Kritiker klingt die Fabel dieses Romans reichlich verschmockt. Ein 62-jähriger, mäßig berühmter Professor, der unter Herzkranzgefäß- und Prostataproblemen leidet, hat irgendetwas an sich, das "atemberaubend schöne" 24-jährige Studentinnen zum "reinen Ficken" veranlasst. Am Ende des Romans hat das Mädchen Brustkrebs, und der kranke Professor, der auch im philosophischen Sinne Sex ohne Liebe predigt, wird sie als Liebender zu Tode pflegen. Zwar klagt der Rezensent Ijoma Mangold, dass der Roman stellenweise "allzu parabelhaft, holzschnittartig" sei, aber der Atemlosigkeit, mit der er ihn nacherzählt, entnimmt man, dass er hingerissen ist. "Alles hat schließlich seinen Preis - auch die kalte Wahrheit", lautet für Mangold am Ende die Moral der Geschichte. Fasziniert hat er in seiner Kritik zuvor nacherzählt, wie der kalte Zyniker, indem er das Menstruationsblut der schönen Studentin leckte, bei der Metaphysik angelangt sei und einsehen musste, dass es kein "reines Ficken" gibt. Man wird den Roman wohl lesen müssen, um diese Faszination nachzuempfinden.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Das Meisterwerk von Philip Roth, gelesen von einem der besten Schauspieler Deutschlands."