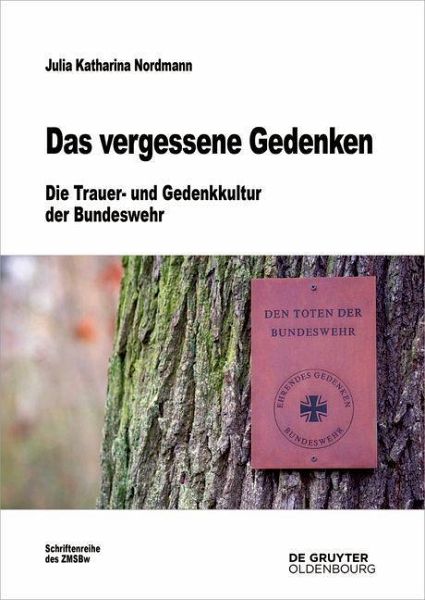

Das vergessene Gedenken

Die Trauer- und Gedenkkultur der Bundeswehr

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Seit Aufstellung der Bundeswehr 1955 verloren über 3300 Soldaten ihr Leben im Dienst. Nur eine Minderheit von ihnen fiel in Kampfeinsätzen. Die weitaus meisten kamen bei Unfällen ums Leben. Das stets wiederholte Versprechen, all diesen Toten ein öffentliches Andenken zu bewahren, verhallte.Erst mit Beginn des Afghanistan-Einsatzes 2002 setzte ein Umdenken ein, das in der Einweihung des Berliner Ehrenmales der Bundeswehr 2009 seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Seitdem gedenkt die Bundeswehr offiziell und öffentlich ihrer toten Soldaten.Warum verweigerte die Bundeswehr so lange ein öffen...

Seit Aufstellung der Bundeswehr 1955 verloren über 3300 Soldaten ihr Leben im Dienst. Nur eine Minderheit von ihnen fiel in Kampfeinsätzen. Die weitaus meisten kamen bei Unfällen ums Leben. Das stets wiederholte Versprechen, all diesen Toten ein öffentliches Andenken zu bewahren, verhallte.

Erst mit Beginn des Afghanistan-Einsatzes 2002 setzte ein Umdenken ein, das in der Einweihung des Berliner Ehrenmales der Bundeswehr 2009 seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Seitdem gedenkt die Bundeswehr offiziell und öffentlich ihrer toten Soldaten.

Warum verweigerte die Bundeswehr so lange ein öffentlich sichtbares und dauerhaftes Gedenken? Julia Katharina Nordmann beleuchtet die komplexen Ursachen für dieses Verhalten. Sie rekonstruiert zugleich den langen und mühsamen Prozess, der zur Ausbildung einer Gedenkkultur geführt hat, die heute in vielfältiger Weise die Toten der Bundeswehr würdigt.

Erst mit Beginn des Afghanistan-Einsatzes 2002 setzte ein Umdenken ein, das in der Einweihung des Berliner Ehrenmales der Bundeswehr 2009 seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Seitdem gedenkt die Bundeswehr offiziell und öffentlich ihrer toten Soldaten.

Warum verweigerte die Bundeswehr so lange ein öffentlich sichtbares und dauerhaftes Gedenken? Julia Katharina Nordmann beleuchtet die komplexen Ursachen für dieses Verhalten. Sie rekonstruiert zugleich den langen und mühsamen Prozess, der zur Ausbildung einer Gedenkkultur geführt hat, die heute in vielfältiger Weise die Toten der Bundeswehr würdigt.