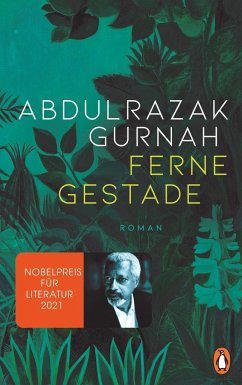

Das verlorene Paradies

Roman. Nobelpreis für Literatur 2021

Übersetzung: Leipold, Inge

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

25,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Endlich wieder in deutscher Übersetzung lieferbar: das Buch, mit dem Abdulrazak Gurnah der Durchbruch gelangOstafrika, Anfang des 20. Jahrhunderts: Der zwölfjährige Yusuf führt mit seiner Familie ein einfaches Leben auf dem Land. Als der Vater sich mit seinem kleinen Hotel verschuldet, wird Yusuf in die Hände von Onkel Aziz gegeben und landet im lebhaften Treiben der Stadt, zwischen afrikanischen Muslimen, christlichen Missionaren und indischen Geldverleihern. Die Gemeinschaft dieser Menschen ist alles andere als selbstverständlich und von subtilen Hierarchien bestimmt. Yusuf hilft in Az...

Endlich wieder in deutscher Übersetzung lieferbar: das Buch, mit dem Abdulrazak Gurnah der Durchbruch gelang

Ostafrika, Anfang des 20. Jahrhunderts: Der zwölfjährige Yusuf führt mit seiner Familie ein einfaches Leben auf dem Land. Als der Vater sich mit seinem kleinen Hotel verschuldet, wird Yusuf in die Hände von Onkel Aziz gegeben und landet im lebhaften Treiben der Stadt, zwischen afrikanischen Muslimen, christlichen Missionaren und indischen Geldverleihern. Die Gemeinschaft dieser Menschen ist alles andere als selbstverständlich und von subtilen Hierarchien bestimmt. Yusuf hilft in Aziz' Laden und bei der Pflege seines paradiesisch anmutenden Gartens. Doch als der Kaufmann ihn auf eine Karawanenreise ins Landesinnere mitnimmt, endet Yusufs Jugend abrupt. Die gefährliche Unternehmung bringt Krankheit und Tod und zeigt allen Teilnehmern schmerzhaft, dass die traditionelle Art des Handels keine Zukunft mehr hat. Was Yusuf erlebt, lässt ihn erwachsen werden. So verliebt sich der junge Mann nach seiner Heimkehr kopfüber, aber er und alle um ihn herum werden brutal mit der neuen Realität der deutschen Kolonialherrschaft konfrontiert.

Einfühlsam, lebendig und in leichtem, humorvollem Ton, erzählt Abdulrazak Gurnah in »Das verlorene Paradies« vom Erwachsenwerden in Zeiten des kolonialen Umbruchs. Im Original 1994 erschienen, stand der Roman u.a. auf der Shortlist des Booker Prize und stellte für Gurnah den Durchbruch als Schriftsteller dar. Jetzt ist er endlich wieder in der Übersetzung von Inge Leipold auf Deutsch zu lesen.

Ostafrika, Anfang des 20. Jahrhunderts: Der zwölfjährige Yusuf führt mit seiner Familie ein einfaches Leben auf dem Land. Als der Vater sich mit seinem kleinen Hotel verschuldet, wird Yusuf in die Hände von Onkel Aziz gegeben und landet im lebhaften Treiben der Stadt, zwischen afrikanischen Muslimen, christlichen Missionaren und indischen Geldverleihern. Die Gemeinschaft dieser Menschen ist alles andere als selbstverständlich und von subtilen Hierarchien bestimmt. Yusuf hilft in Aziz' Laden und bei der Pflege seines paradiesisch anmutenden Gartens. Doch als der Kaufmann ihn auf eine Karawanenreise ins Landesinnere mitnimmt, endet Yusufs Jugend abrupt. Die gefährliche Unternehmung bringt Krankheit und Tod und zeigt allen Teilnehmern schmerzhaft, dass die traditionelle Art des Handels keine Zukunft mehr hat. Was Yusuf erlebt, lässt ihn erwachsen werden. So verliebt sich der junge Mann nach seiner Heimkehr kopfüber, aber er und alle um ihn herum werden brutal mit der neuen Realität der deutschen Kolonialherrschaft konfrontiert.

Einfühlsam, lebendig und in leichtem, humorvollem Ton, erzählt Abdulrazak Gurnah in »Das verlorene Paradies« vom Erwachsenwerden in Zeiten des kolonialen Umbruchs. Im Original 1994 erschienen, stand der Roman u.a. auf der Shortlist des Booker Prize und stellte für Gurnah den Durchbruch als Schriftsteller dar. Jetzt ist er endlich wieder in der Übersetzung von Inge Leipold auf Deutsch zu lesen.