Als stilbildender Humorist wird er verehrt, als Universalkritiker gefürchtet, als einer der eigenwilligsten deutschen Schriftsteller gerühmt: Eckhard Henscheid, Mitbegründer der Neuen Frankfurter Schule und der satirischen Zeitschrift TITANIC, schuf ein verblüffend vielfältiges Werk, das zum Großen der Nachkriegsliteratur gerechnet werden darf. Mit Leidenschaft liebt Henscheid die klassische Literatur, Musik, die Oper und die Provinz, und er schreibt anrührend darüber; doch ebenso leidenschaftlich geißelt er alles, was ihm aufgebläht und eitel erscheint. Henscheid kannte alle und stritt mit vielen, gern und glühend.

Nun erzählt Eckhard Henscheid von dem, was sein Leben prägte: der Geschmack von Kokosnüssen und der Duft des Katholizismus, liebe Freunde wie die Weggefährten Robert Gernhardt, F. W. Bernstein und F. K. Waechter und Lieblingsfeinde. DENKWÜRDIGKEITEN, notiert mit stilistischem Raffinement, bissig, komisch und hintergründig wie immer, immens klug und gebildet wie gewohnt. Eine kleine Geschichte der Bundesrepublik, wie man sie noch nicht gelesen hat und das Selbstporträt eines großen deutschen Autors.

Nun erzählt Eckhard Henscheid von dem, was sein Leben prägte: der Geschmack von Kokosnüssen und der Duft des Katholizismus, liebe Freunde wie die Weggefährten Robert Gernhardt, F. W. Bernstein und F. K. Waechter und Lieblingsfeinde. DENKWÜRDIGKEITEN, notiert mit stilistischem Raffinement, bissig, komisch und hintergründig wie immer, immens klug und gebildet wie gewohnt. Eine kleine Geschichte der Bundesrepublik, wie man sie noch nicht gelesen hat und das Selbstporträt eines großen deutschen Autors.

Eckhard Henscheid erinnert sich, uns und überhaupt alle: "Denkwürdigkeiten - Aus meinem Leben".

In der Romangeographie der alten, westlichen Bundesrepublik Deutschland steht das Henscheidmassiv stolz allein. Während von den Herolden der Hünenhügel Grass bis Böll seinerzeit pausenlos die seit Jahrhunderten bekannte Nachricht trompetet wurde, dass die Romanform sich, obwohl sie vom Abenteuerlichen, Überspitzten und Unglaubhaften herstammt, ausgezeichnet eigne, Großgemälde vom gesellschaftlichen Gesamtzustand zu pinseln und solche Schinken mit dem schwungvollen Schriftzug "ein mündiger Zeitgenosse" zu signieren, suchten und fanden Arno Schmidt und Eckhard Henscheid lieber das vernachlässigte Abenteuerliche, Überspitzte und Unglaubhafte wieder. Schmidt bevorzugt in seinem eigenen Kopf, Henscheid dagegen im Geschwätz der von Alltag und Massenmedien Verhexten.

Des Letzteren Romandebüt "Die Vollidioten" sortierte man 1973 in nachgerade unbegreiflicher Blindheit für die Stärken und Nuancen des Buches in die damals sehr beliebte sogenannte "Szeneliteratur" ein. Noch zehn Jahre später stand das Buch reichlich verloren in Wohngemeinschaften zwischen den teils älteren, teils jüngeren Hervorbringungen von Svende Merian und Charles Bukowski herum, Texten also, deren literarische Vorzüge, falls es denn welche gab, einem Publikum im Grunde egal waren, das gerade im Begriff stand, sich von allerlei Protesten ins mehr oder weniger derangierte bis alternativ spießige Privatleben zu verkrümeln, und die genannten Bücher bloß dazu brauchte, sich zwischen Zweierkistenknatsch und Lebensreformklimbim ein bisschen bekenntnishaften Rückzugskitzel zu verschaffen.

Der von Anbeginn an erstaunlich sichere Humorist Henscheid, ein von der deutschen Romantik verfeinerter (Verächter schimpften später: verdorbener) Dostojewski, wurde dank jener ihn fundamental missdeutenden Hausmacht versöhnungswilliger, also zum Lachen bis Schmunzeln gern bereiter Alternativkundschaft allerdings auch davor beschützt, von der Germanistik oder unsereins Feuilletonisten zu früh entdeckt oder gar begriffen zu werden. Dies zumindest scheint ihm, wenn man seine letzten Äußerungen dazu in Rechnung stellt, nicht unlieb gewesen zu sein.

Die Zeit, bis die Türhüter der Hochkultur denn doch etwas merkten, vertrieb er sich mit der Verfertigung von Satiren sowie mit Spekulieren, Phantasieren, Ruminieren, In-den-Tag-hinein-und-wieder-heraus-Schreiben - also all dem, was man auf Englisch "Woolgathering" nennt. In Henscheids "Sudelblättern" von 1987 ist derlei ein letztes Mal zur Kunstform zurechtgeschliffen, bevor das Weblog-Unwesen die entsprechende Schreibhaltung unwiederbringlich versaut hat.

Beim Erscheinen des Idyllenbändchens "Maria Schnee" schließlich merkten es 1988 dann auch die Offiziellen. Die Polyphonie, Subtilität, Elastizität und dann wieder griffige Saugrobheit der Henscheidschen Sprache wurden gelobt, analysiert, zur Lektüre empfohlen. Als Söldner lud man ihn gar in die Tagesmedien ein, wenn jemand gesucht wurde, um Elfriede Jelinek, Angela Merkel oder wen immer sonst zu beleidigen. Der Scharfschütze, der Hanns Dieter Hüsch oder Luise Rinser aus großer Distanz erwischt hatte, gab fortan den Hausmeister, der mit der Schrotflinte im Garten Maulwürfe und Hasen erledigt.

Die Lebenserinnerungen, die Henscheid jetzt unter dem Titel "Denkwürdigkeiten - Aus meinem Leben" veröffentlicht hat, sind zum minderen (wenngleich oft auch da vergnüglichen) Teil jene zusammenfassende Abrechnung, als die sie hier und da gelesen und goutiert werden.

Wichtiger als die Rezitative alter Fehden, in denen die beiden ungleichen Brüder "Recht haben" und "Recht bekommen" einander anbrüllen mögen, sind die dem Buch anvertrauten Arbeitsspuren des Romanschaffens vor allem der siebziger und achtziger Jahre. Wie etwa ein reales Vorbild für eine der größten Henscheid-Figuren dabei belauscht wird, wie es einen Cappuccino bestellt: "Eine Frage: tät' ihnen ein Cappitischini beschwerlich fallen?" Der Satz ist zu gleichen, mystisch miteinander verschränkten Teilen niedlich, abgefeimt, geziert und stumpfsinnig, ein wahres Wunder.

Eben an solcherlei wurde Henscheid vor vierzig Jahren zum erzählenden Anti-Heidegger. Während der Freiburger Philosoph nämlich glaubte, "das Sein", seine absichtlich besonders leere Chiffre fürs Absolute und Erhabene, müsse mit den Verrenkungen möglichst bodennaher Runenraunerei gegen das allgemeine Gerede von Hinz und Kunz verteidigt werden, fand und findet Henscheid gerade in solchem Gerede den Hauch der Ewigkeit, die Chance zur Überschreitung des blöde Gegenwärtigen in Richtung ästhetischer Lust. Angewidertes, aber fasziniertes Mitleid mit etwas, das gleichwohl nervt: keine schlechte Definition von Humor.

Der west in Rufweite einer Humanität, die in der Sprache, auch der verunglückten, nach etwas sucht, das selbst dem Tod überlegen ist. Zum Ausklang des Buches macht Henscheid sich daher Gedanken darüber, wo er gern sterben will, und zählt berückende Ortschaftsnamen auf: "Mimbach? Mehlmeisel? Tabernackel? Sunzendorf? Reichenunholden? Mausdorf? Wurmrausch? Wurmrausch!" - ein spätes, schon ganz durchgeistigtes Echo einer seiner anrührendsten Erzählideen, nämlich der, den Verfall einer geliebten Greisin anhand der Lücken in ihrem Gedächtnis bei der Aufzählung von Haltestellen einer Reiseroute poetisch sinnfällig zu machen.

Der Verlag wirbt leider nicht mit derlei. Auf dem Umschlag zitiert er seinen Autor lieber mit den Sätzen: "Und ich war im Recht. Wie stets." Das Zitat ist kaum lustig und nicht eben funkelnd; besser liest man es im Text auf Seite 107: "Aber ich war im Recht. Wie stets."

Das Wörtchen "aber", das den Unterschied ausmacht, will man da wirklich nicht preisgeben müssen, denn es steht hier dafür, dass Henscheid, ob man ihn nun "links" nennen mag oder nicht, jedenfalls immer ein Widersprecher war, ein Antiautoritärer (von denen es ja auch auf der Rechten einige gibt, spätestens seit der deutschen Romantik).

Seine Angriffe auf Gott, die Welt und Herrn Hottner blieben allezeit kenntlich als die eines Nonkonformisten, der, wenn denn durch einen albernen statistischen Zufall die Macht und die Mehrheit auch mal etwas Vernünftiges vertreten, sich zur Not auch für einen abgedrängten oder gedeckelten völligen Unsinn prügeln würde. Fehler, Akte der zornigen ausgleichenden Ungerechtigkeit sind so einem lieber als jeder Verdacht der Mitmacherei - und also begeht er sie: Auf Seite 359 berichtet Henscheid davon, eines der Opfer seiner Polemik habe sich "ostentativ nicht mal die Mühe" gemacht, den "Namen seines Peinigers" richtig aufzusagen, ihn nämlich "Eckehard Henscheid" genannt. Auf Seite 256 aber legt Henscheid selbst sich mit der "oberblöden Schreibmaschine von Diedrich Diedrichsen" an, lässt also im Nachnamen des Verachteten just das im sehr ähnlichen Vornamen tatsächlich fehlende "e" weg, dessen Hinzufügung im eigenen Vornamen er einem anderen triftig genug verargt.

So genau darf, ja soll man Henscheid lesen - ist seine Polemik doch auch Zeugnis einer untergegangenen Welt, in der Karl Kraus noch um ein Komma Prozesse führen konnte. Dass Henscheid Fehler macht, die man erkennen und markieren kann, heißt eben auch, dass seine Texte die Maßstäbe weiterreichen wollen, an denen gemessen etwas ein Fehler ist oder nicht. Wenn er also nicht gerade gegen Leute hudelt, von denen er nichts hält, läuft er auch 2013 noch zu großer, charakterlich gefestigter Form auf. So beim Schildern eines Rechtsstreits mit den Erben des Moralisten Heinrich Böll, wo er wahrhaft finstere und angesichts des literarischen Streitgegenstands - Henscheid hatte Bölls Werk mit starken Worten für nichtswürdig befunden - atemberaubend närrische Drohungen der Böllpartei (gewaltsames Eintreiben von Strafgeld, Aufbrechen der Wohnung und Aktivieren von Gerichtsvollziehern) zu Protokoll gibt. Die diesem Wahnsinn völlig angemessene Summe zieht Henscheid mit einem Satz, der den Geist der Bergpredigt mit dem Stil eines ausgeschlafenen Flaubert beim Briefeschreiben vermählt: "Na, ich weiß nicht, ob ich das alles damals nur erheiternd fand."

Eckhard Henscheids Seufzer, sieht man hier, sind unbedingt schöner und wertvoller als seine Brüller. Er setzt, wo er sich zur Grazie durchringt, die ihn bedrängende Idiotie ins Unrecht. Das schafft ihm dauerhaftere Denkmäler als jede Mühe, sich ins Recht zu setzen, jemals könnte.

DIETMAR DATH

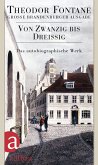

Eckhard Henscheid: "Denkwürdigkeiten - Aus meinem Leben".

Schöffling & Co. Verlag, Frankfurt am Main 2013, 413 S., Abb., geb., 22,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension

"Einen großen Zwangscharakter" sieht Rezensent Thomas E. Schmidt hier "am nicht unbedeutenden Werk". Und ambivalent geht es weiter, wenn der Rezensent Eckhard Henscheids Schreiben im Allgemeinen und seine "Denkwürdigkeiten" im Besonderen beleuchtet. Einerseits bescheinigt er Henscheid, sich immer die Richtigen herausgesucht zu haben, wenn er zum Angriff auf "Kulturschwafler, Volkspädagogen und Großhohlköpfe" blies (Luise Rinser, Hans Küng, Gertrud Höhler, Joschka Fischer). Auch den grimmig hohen Ton hat der Rezensent über die Zeit schätzen gelernt. Was Schmidt allerdings ziemlich "auf den Senkel" geht, das sind die narzisstischen Klagen über die ausbleibende Kanonisierung, die Selbststilisierung und "neobarocke Schwafelei". Auch dass die Bundesrepublik bei Henscheid immer noch allein aus der westdeutschen Nachkriegskultur besteht, findet Schmidt etwas klaustrophisch.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH