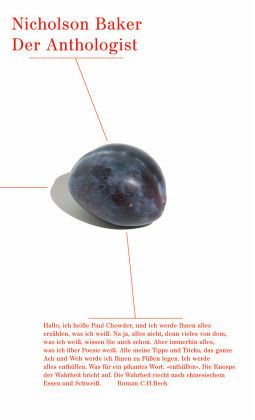

Der Anthologist

Roman

Übersetzung: Göritz, Matthias; Strätling, Uda

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

19,95 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

"Was für ein Glück, dass es Nicholson Baker gibt."Thomas Steinfeld, Süddeutsche ZeitungPaul Chowder - der "Anthologist" - kommt nicht so richtig in die Gänge. Er ist ein Lyriker, der ab und zu mal ein Gedicht veröffentlicht hat und gerade an der Einleitung zu einer neuen Lyrik-Anthologie sitzt. Sein Erfolg hält sich bislang in Grenzen, seine Freundin Roz hat ihn erst kürzlich verlassen, und gleichzeitig denkt er an die großen Dichter der Vergangenheit, die weitaus Schlimmeres erdulden mussten und sich daher zu Recht beklagen durften. Allerdings hat er angekündigt, eine Reihe von wunde...

"Was für ein Glück, dass es Nicholson Baker gibt."

Thomas Steinfeld, Süddeutsche Zeitung

Paul Chowder - der "Anthologist" - kommt nicht so richtig in die Gänge. Er ist ein Lyriker, der ab und zu mal ein Gedicht veröffentlicht hat und gerade an der Einleitung zu einer neuen Lyrik-Anthologie sitzt. Sein Erfolg hält sich bislang in Grenzen, seine Freundin Roz hat ihn erst kürzlich verlassen, und gleichzeitig denkt er an die großen Dichter der Vergangenheit, die weitaus Schlimmeres erdulden mussten und sich daher zu Recht beklagen durften. Allerdings hat er angekündigt, eine Reihe von wunderbaren Geheimnissen, Tipps und Tricks über die Poesie zu verraten, und da sieht es so aus, als würde die Einleitung etwas länger werden, als er eigentlich gedacht hatte.

Was sich nun entspinnt, ist eine außerordentlich unterhaltsame und faszinierende Liebesgeschichte über die Poesie: von Tennyson, Swinburne und Yeats bis zu den Modernen und der Redaktion des New Yorker. Was Paul Chowder uns zu erzählen hat, macht deutlich, wie unendlich wichtig Gedichte für unser Leben sind - das wird Paul selbst erst im Erzählen richtig klar. Das Ergebnis ist ein romantischer, komischer und äußerst geistreicher Roman.

Thomas Steinfeld, Süddeutsche Zeitung

Paul Chowder - der "Anthologist" - kommt nicht so richtig in die Gänge. Er ist ein Lyriker, der ab und zu mal ein Gedicht veröffentlicht hat und gerade an der Einleitung zu einer neuen Lyrik-Anthologie sitzt. Sein Erfolg hält sich bislang in Grenzen, seine Freundin Roz hat ihn erst kürzlich verlassen, und gleichzeitig denkt er an die großen Dichter der Vergangenheit, die weitaus Schlimmeres erdulden mussten und sich daher zu Recht beklagen durften. Allerdings hat er angekündigt, eine Reihe von wunderbaren Geheimnissen, Tipps und Tricks über die Poesie zu verraten, und da sieht es so aus, als würde die Einleitung etwas länger werden, als er eigentlich gedacht hatte.

Was sich nun entspinnt, ist eine außerordentlich unterhaltsame und faszinierende Liebesgeschichte über die Poesie: von Tennyson, Swinburne und Yeats bis zu den Modernen und der Redaktion des New Yorker. Was Paul Chowder uns zu erzählen hat, macht deutlich, wie unendlich wichtig Gedichte für unser Leben sind - das wird Paul selbst erst im Erzählen richtig klar. Das Ergebnis ist ein romantischer, komischer und äußerst geistreicher Roman.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.