In der Sierra de Gredos erstreckt sich von Ost nach West über das Zentralmassiv mit dem Pico de Almanzor eine bis in den Frühling hinein verschneite, fast zweihundert Gratkilometer lange Gipfelflur. Dorthin macht sich die Bankfrau, von deren Abenteuern dieser Roman handelt, aus einer nordwestlichen Flußhafenstadt auf den Weg. Sie will diese Bergkette durchqueren und dort in dem Manchadorf den Autor treffen, mit dem sie einen klassischen Lieferantenvertrag abgeschlossen hat: Sie, die mächtige Strippenzieherin mit den verschiedenen Namen, die nach einem tödlichen Verkehrsunfall der Eltern bei ihren Großeltern in einem wendischen Dorf aufwuchs, dann viel herumreiste und gar einmal als Starschauspielerin in einem berühmten Film mitspielte, bezahlt den Autor und kümmert sich um seine Geldgeschäfte; und er erzählt im Gegenzug ihre Geschichte nach vorgegebenen Regeln. Abschweifungen sind erlaubt, und als einziger Maßstab gilt: »mich erzähltwerden spüren.«

Wir erfahren von den Begegnungen der wundersamen Abenteurerin mit den Menschen in der Sierra, vom Busfahrer und seinem Sohn, vom wandernden Steinmetz, dem Maultrommelspieler, vom Stadtrandidioten und nicht zuletzt vom Bruder, der lange im Gefängnis gesessen hat, und der Tochter, die verschwunden ist und doch immer wieder ganz anwesend in der Erinnerung und Sehnsucht. Vergangenheit und Zukunft, Jetztzeit und geträumte Zeit fließen ineinander in eine von den Bildern erhöhte Gegenwart.

Der Roman handelt von einern »größeren Zeit«, in der das Anschauen und die Liebe und die Güte, die Schönheit und der Freiden nicht nur als utopische Möglichkeiten gedacht, sondern in Erzählungen hervorgebracht und tragfähig gemacht werden können »für die und die, und die und die, und noch eine und noch eine lange Geschichte?«

Wir erfahren von den Begegnungen der wundersamen Abenteurerin mit den Menschen in der Sierra, vom Busfahrer und seinem Sohn, vom wandernden Steinmetz, dem Maultrommelspieler, vom Stadtrandidioten und nicht zuletzt vom Bruder, der lange im Gefängnis gesessen hat, und der Tochter, die verschwunden ist und doch immer wieder ganz anwesend in der Erinnerung und Sehnsucht. Vergangenheit und Zukunft, Jetztzeit und geträumte Zeit fließen ineinander in eine von den Bildern erhöhte Gegenwart.

Der Roman handelt von einern »größeren Zeit«, in der das Anschauen und die Liebe und die Güte, die Schönheit und der Freiden nicht nur als utopische Möglichkeiten gedacht, sondern in Erzählungen hervorgebracht und tragfähig gemacht werden können »für die und die, und die und die, und noch eine und noch eine lange Geschichte?«

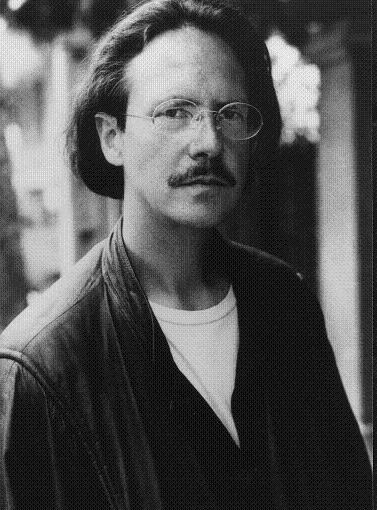

Peter Handkes schöne Pilgerin im Kampf gegen den Bildverlust

Peter Handke ist zum Albtraum der Reiseveranstalter geworden. Denn in seinen Romanen gerät jede Reise zur Pilgerfahrt, jede Pilgerfahrt zum Abenteuertrip und jeder Abenteuertrip zum Bildungsurlaub. Alle Handkeschen Entdeckungs- und Erweckungsreisen führen ans Ende unserer Welt und in das Herz einer anderen, einer besseren Welt, der Anders- oder Handke-Welt, in der man nicht reist, sondern ziellos-zielgerichtet unterwegs ist, dem Flug eines Birkenblatts und der inneren Stimme folgend. In dieser Welt kann man sich nicht verlaufen, gilt doch jeder Irrweg in ihr als Abkürzung. Je weniger einer sich hier zurechtfindet, desto näher seinem Ziel darf er sich wähnen. Wie jeder Vergnügungspark ist auch die Handke-Welt auf einer überschaubaren Grundfläche errichtet, aber derart raffiniert, daß der Eindruck einer unüberschaubaren, gigantischen Ausdehnung entsteht. Das geht nicht ohne gehörigen Aufwand ab. Und so umfaßt der neueste Anbau 759 Seiten, von denen knapp fünfhundert auf der Stelle treten. Sein Titel: "Der Bildverlust oder Durch die Sierra de Gredos".

Fast achthundert Seiten, die nicht durcheilt, sondern durchwandelt sein wollen, und in denen eine ganz eigene Zeitrechnung Gültigkeit beansprucht. Stunden, Tage und Sekunden sind in diesem Buch meistens "störende, unnötig entzaubernde Einheiten", störend in einer Welt, die nach Verzauberung verlangt, weil sie an ihrer Entzauberung leidet. Es ist erkennbar unsere Gegenwart, die Handke hier zeichnet und deren gegenwärtige Entwicklungen er zuspitzt und in die Zukunft verlängert: Die Globalisierung hat zum Ende der Nationalstaaten geführt, eine Art Weltregierung ist etabliert und an die Stelle des Nationalismus das Bekenntnis zur Region getreten. Dieser profanen Gesellschaft droht, von den meisten ihrer Mitglieder unbemerkt, die Katastrophe des "Bildverlusts". Darunter versteht Handke das Ausbleiben von "Bilderfunken und Funkenbildern", die unwillkürlich ins Bewußtsein treten, eher Eingebungen als Erinnerungen: "Wohl gehörte das jeweilige Bildobjekt zu eines jeden persönlichen Welt. Aber das Bild, als Bild, war universell. Es ging über ihn, sie, es hinaus. Kraft des offenen und öffnenden Bildes gehörten die Leute zusammen. Und die Bilder waren zwanglos, anders als jede Religion oder irdische Heilslehre."

Diese Bilder, die sich weder steuern noch gar festhalten lassen, sind die Grundlage des "Bilderglaubens" und der auf reiner Anschauung gegründeten Gemeinschaft der Bildmächtigen, wie man jene nennen könnte, denen die Gnade des Bildersehens zuteil wurde. Und wie jeder Glaube hat auch dieser eine Prophetin. Es ist eine alleinlebende Finanzexpertin, die "Bankenfrau", eine international bekannte "Finanzweltmeisterin", Mutter einer verschollenen Tochter, Geliebte eines abwesenden Liebhabers, Abenteurerin und Weltreisende, schließlich Auftraggeberin des Buches, das ein "Autor", der Erzähler, nach ihren Wünschen schreibt. Sie ist Handkes schöne Erwählte, eine sendungsbewußte weiße Magierin, wie die Kräfte des Guten stark und schwach zugleich. Die Bilder "erhöhen" ihren Tag und "bekräftigen" die Gegenwart, sie machen die bildgläubige Finanzfrau unangreifbar und wehrhaft, eine Herrscherin unter den Menschen, im Bunde mit den Tieren: "Vor allem die scheuesten Tiere erkannten (ja, ,erkannten'), wenn jemand ,im Bild', ganz im Bild, ganz bei sich im Bild war. Vor so einem verloren sie nicht bloß ihre Scheu. Sie bezogen ihn, wenn auch nur für den Augenblick, doch was für einen!, ein in ihr Dasein. Nicht nur, daß sie keine Angst mehr vor ihm hatten: sie wollten ihm, ein jedes auf seine Weise, gut."

In diesen Sätzen hat man den Handke-Ton: das Nebeneinander von gesucht-pathetischen Ausdrücken und Floskeln, von mündlichem Tonfall und Kanzleistil, von mit traumwandlerischer Sicherheit glückenden Formulierungen und tastenden, suchenden, ans Stammeln grenzende Sätzen. Neben die häufigen Wiederholungs- und Bekräftigungsformeln treten im Verlauf des Romans zunehmend Signale der Mehrdeutigkeit, des Unbestimmten. Immer wieder wird der Satzfluß unterbrochen von Bekräftigungen, Präzisierungen, Nachfragen. So entsteht ein Erzählgestus der allernervösesten Bedächtigkeit, exakt und vage, selbstgewiß und tastend, kunstvoll, respektheischend und unendlich nervtötend.

Er taucht das Buch in ein Zwielicht, das nur ab und an von Sätzen aufgerissen wird, in denen Naturphänomene beschrieben werden, wie nur Handke sie beschreiben kann: "Aus dem dichtverflochtenen, frostverkrümmten und verzahnten Efeulaub über der Mauer am Ende des Gartens schnellten und spritzten im Bogen die kleinen, braunschwarzen, blaubehauchten Fruchtkugeln, jetzt zum Winteranfang reif geworden, und sie hörte im Innern der Hecke ein Picken, Schnäbeln und Schmatzen."

Doch Sätze wie dieser, mit dem eines der "Bilder" der Heldin beschrieben wird, bleiben die Ausnahme. Weit häufiger sind Zuckerwatte-Sentenzen und klebrig-kitschige Passagen wie die vom aus dem Winterschlaf aufgewachten Igeljungen, das durch den Garten trippelt, die Heldin mit seinem "gummiharten, ziemlich kalten schwärzlichen Rüssel" anstupst und spricht: "Geh nicht fort. Der Garten ist so öde ohne dich. Ich möchte im Schlaf deine Schritte hören." Daß das Jungtier, eine "Waise, allein", seinen Winterschlaf nur für diese Mitteilung unterbricht, versteht sich von selbst, wird aber dennoch hingeschrieben.

Wer für Pretiosen und Naschwaren dieser Art nicht empfänglich ist, muß leiden. Es bleibt ihm wenig erspart, denn Handke, dieser reizbarste unter den Friedfertigen, zielt in seinem neuen Buch wiederum auf Großes. Die Ausdehnung des erfüllten, des glückhaften Augenblicks, das ist Handkes Projekt seit langem. Nun postuliert er mehr: "das größere Jetzt" möge herrschen und "bestimmend sein". Hinter der kryptischen Bezeichnung verbirgt sich die Gegenwart, "nur eben mit dem Zusatz anderer Zeiten; die Gegenwart, wie sie immer gewesen war". Der Heldin erscheint jenes überzeitliche "ganz-Jetzt" als Park und Garten und schließlich als Gehege: "das Gehege der größeren Zeit".

In diesem Luna-Park könnten Mensch und Tier in kreatürlicher Unschuld leben, und alle wären allen so gut wie der Igel der Bankenfrau - die Gegenwart als Goldenes Zeitalter. Aber Handkes rückwärtsgewandte Utopie handelt vom Verlust, und die Reise, die dieser Roman erzählt, wird unternommen nicht etwa, um den Verlust abzuwenden, sondern um ihn spürbar werden zu lassen.

In der "Hochgrube" Hondareda, der Senke eines weitgehend ausgetrockneten Gebirgssees in der spanischen Sierra de Gredos westlich von Madrid, ist diese Reise an ihr vorläufiges Ziel gelangt. Hier leben die "Umwandler", die letzten Menschen, die sich dem Bildverlust entgegenstemmen. Eine Fluchtburg im Gebirge, die dem Untergang geweiht ist, denn die profane Gegenwart läßt sich nicht ausgrenzen. Der Aufenthalt in Hondareda ist die letzte einer Reihe von Stationen einer Aventiure, die in einer deutschen "Hafenstadt" ihren Anfang nimmt. Hier wohnt die Bankfrau und Pilgerin, hier beauftragt sie den "Autor", ihre Geschichte niederzuschreiben und zu erzählen. Wie andere in die Geschichte eingehen, so will sie "eingehen in die ,Erzählung'". So wird ein "Lieferantenvertrag" geschlossen, ein Dienstleistungsverhältnis begründet. Die Auftraggeberin berichtet und erteilt Anweisungen, der Autor stellt Fragen, hakt nach. Jedes Detail ist Verhandlungssache: ",Der Autor: ,Soll und darf das in das Buch?' - Sie: ,Ja.'"

Dieser Erzählrahmen erinnert ebenso wie der Ort der Handlung, die karge Steppenlandschaft der spanischen Sierra, und manches andere Detail an Handkes letzten, 1997 erschienenen Roman "In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus." Wieder gibt es zwei Erzählinstanzen: Damals den Apotheker von Taxham und seinen "Aufschreiber", heute die "Bankenfrau" und "Finanzweltmeisterin" und ihren Autor, den "Lieferanten". Handke bedient sich dieser Zweiteilung, weil sie ihm erlaubt, das Nebeneinander von Mündlichkeit und Schriftlichkeit zu simulieren.

Im tonlosen Selbstgespräch des Erzählers vermutete der Apotheker den Urgrund der Literatur, dem "Autor" im neuen Buch gilt die Mündlichkeit als "der Grund- oder eher Untergrundzug", zudem als "Gegenprobe". Ging es vor vier Jahren um die Mündlichkeit als Quelle des Erzählens, so geht der neue Roman gleichsam einen Schritt zurück: in vorschriftliche, ja beinahe vorsprachliche Gefilde. Der Bildverlust, von dem der Titel spricht, kündet von der für Handke größtmöglichen Bedrohung: "Der Verlust der Bilder ist der schmerzlichste der Verluste." - "Es bedeutet den Weltverlust." Seine Ursache liegt im "Raubbau an den Bildergründen und -schichten", den das bilderwütige zwanzigste Jahrhundert getrieben haben soll. Der "Naturschatz", so sind sich Autor und Abenteurerin am Ende einig, sei aufgebraucht, man zapple als Anhängsel an den "gemachten, serienmäßig fabrizierten, künstlichen Bildern, welche die mit dem Bildverlust verlorenen Wirklichkeiten ersetzen, sie vortäuschen".

So banal, auf dem Niveau der alltäglichen Medienkritik, endet der neue Roman von Peter Handke. Aber noch ist das Buch nicht ganz zu Ende. Noch steht die nächtliche Vereinigung zweier Liebender bevor ("man war füreinander bereit. Zucken der Lippen."), noch fehlt die Umarmung von Autor und Prophetin und das Heilsversprechen. Die Bilder sind verloren, aber man kann noch nach ihnen suchen: "Ein Suchen gab es, wobei das Gesuchte schon gefunden schien, weit wirklicher und wirksamer, als wäre es wirklich gefunden worden. Und so ein Suchen war das Suchen für jemand anderen und für andere." Ein Suchender erlöst also den anderen? Ja, das ist die Kettenreaktion des Kitsches.

Peter Handke: "Der Bildverlust oder Durch die Sierra de Gredos". Roman. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2002. 759 S., geb., 29,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Sichtlich hin- und hergerissen zwischen Lob und Tadel ist Hubert Spiegel im ersten Teil seiner Rezension. So verlegt er sich erst einmal aufs Referieren und berichtet von einem Roman über den "Bildverlust", der (in der Fiktion) als Zusammenspiel angelegt ist, zwischen einer "Prophetin", die die "Bankenfrau" genannt wird, und einem "Autor", der auf ihren Wunsch dies Buch schreibt. Eines hat der Roman auf jeden Fall: den "Handke-Ton", der hier, so Spiegel, im "Erzählgestus der allernervösesten Bedächtigkeit", was der Rezensent vor allem "unendlich nervtötend" findet. Schöne Sätze gibt es durchaus, räumt er ein, doch viel stärker stört er sich an kitschigen Passagen. Groß gedacht ist dieser 800-seitige Entwurf, daran hat Hubert Spiegel gar keinen Zweifel. Herausgekommen ist für ihn aber nur eine "Kettenreaktion des Kitsches", die in langweiliger Medienkritik münde.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH