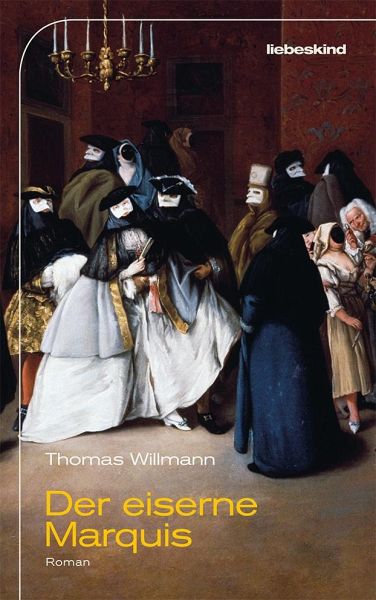

Der eiserne Marquis

Roman

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Wien, im Jahr des Herrn 1753. Ein junger Bursche aus der Provinz tritt als Lehrling in die Dienste des Uhrmachers Servasius Weisz. Er ist überaus begabt, aber seit der Kindheit ein Sonderling. All sein Streben zielt darauf ab, Welt und Leben zu fassen und neu zu erschaffen nach den Gesetzen der Mechanik. Als er sich in die Grafentochter Amalia verliebt, kommt es zu einer furchtbaren Tragödie, die ihn zur Flucht aus Wien zwingt. Er tritt in das Heer des preußischen Königs ein und zieht unter neuem Namen als Jacob Kainer in den Krieg. Im Lazarett macht er die Bekanntschaft eines geheimnisvol...

Wien, im Jahr des Herrn 1753. Ein junger Bursche aus der Provinz tritt als Lehrling in die Dienste des Uhrmachers Servasius Weisz. Er ist überaus begabt, aber seit der Kindheit ein Sonderling. All sein Streben zielt darauf ab, Welt und Leben zu fassen und neu zu erschaffen nach den Gesetzen der Mechanik. Als er sich in die Grafentochter Amalia verliebt, kommt es zu einer furchtbaren Tragödie, die ihn zur Flucht aus Wien zwingt. Er tritt in das Heer des preußischen Königs ein und zieht unter neuem Namen als Jacob Kainer in den Krieg. Im Lazarett macht er die Bekanntschaft eines geheimnisvollen Marquis, der beeindruckt ist von seinen handwerklichen Fähigkeiten. Der Marquis nimmt Jacob mit nach Paris, wo er ihm im Kampf gegen seine fortschreitende Krankheit beistehen soll. Gemeinsam suchen sie in den Schriften der Gelehrten und mit den Mitteln des Experiments nach der Triebfeder des menschlichen Leibes. Doch als ihre wissenschaftlichen Anstrengungen keinen Sieg über die Vergänglichkeit bringen, verschreibt sich der Marquis dunkleren Künsten - und das Schicksal nimmt seinen unerbittlichen Lauf.