-50%12)

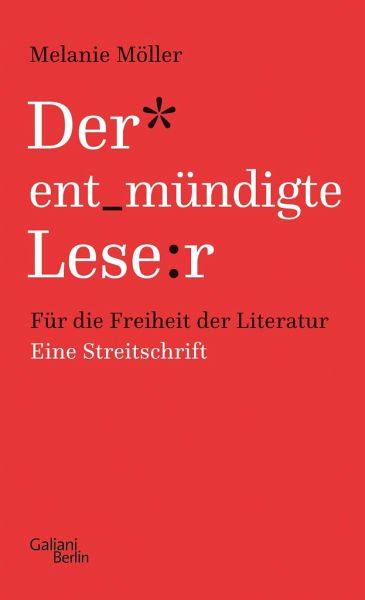

Der entmündigte Leser (Mängelexemplar)

Für die Freiheit der Literatur. Eine Streitschrift

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Gebundener Preis: 24,00 € **

Als Mängelexemplar:

Als Mängelexemplar:

11,99 €

inkl. MwSt.

**Frühere Preisbindung aufgehoben

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

6 °P sammeln!

»Melanie Möllers Streitschrift ist das Buch der Stunde: geistreich, gelehrt, passioniert.« Denis ScheckLiteratur muss frei sein, wild, darf böse sein und muss auch weh tun können, sonst verliert sie ihren Reiz, sagt Melanie Möller. Sie muss ein Freiraum bleiben für ungeschützte Gedanken und scharfe Worte. Dafür liefert die Autorin einen wilden Ritt durch mehrere Jahrhunderte Literaturgeschichte im Kampf für die Freiheit des Worts.Bibelverbot für Schulen in Utah, Verbannung von Klassikern aus Lehrplänen und Schulbüchern, glättende Übersetzungen, zensierte Klassiker, politisch kor...

»Melanie Möllers Streitschrift ist das Buch der Stunde: geistreich, gelehrt, passioniert.« Denis Scheck

Literatur muss frei sein, wild, darf böse sein und muss auch weh tun können, sonst verliert sie ihren Reiz, sagt Melanie Möller. Sie muss ein Freiraum bleiben für ungeschützte Gedanken und scharfe Worte. Dafür liefert die Autorin einen wilden Ritt durch mehrere Jahrhunderte Literaturgeschichte im Kampf für die Freiheit des Worts.

Bibelverbot für Schulen in Utah, Verbannung von Klassikern aus Lehrplänen und Schulbüchern, glättende Übersetzungen, zensierte Klassiker, politisch korrekte Vorgaben für Literatur, Sensitivity-Reading, Triggerwarnungen, Verbot 'schwieriger' Vokabeln: Ein Verhängnis!, sagt Melanie Möller und warnt davor, den Leser zu unterschätzen. In Sachen Kunst darf es keine Abstriche geben. Wer verwässert, entmündigt den Leser - und der ist schlauer, als man denkt.

»Was fehlt, ist ein leidenschaftlicher Kampf für die Autonomie der Literatur, der diese schützt wie eine bedrohte Minderheit - und zwar kompromisslos«, so die Autorin. Melanie Möller führt ihn.

Literatur muss frei sein, wild, darf böse sein und muss auch weh tun können, sonst verliert sie ihren Reiz, sagt Melanie Möller. Sie muss ein Freiraum bleiben für ungeschützte Gedanken und scharfe Worte. Dafür liefert die Autorin einen wilden Ritt durch mehrere Jahrhunderte Literaturgeschichte im Kampf für die Freiheit des Worts.

Bibelverbot für Schulen in Utah, Verbannung von Klassikern aus Lehrplänen und Schulbüchern, glättende Übersetzungen, zensierte Klassiker, politisch korrekte Vorgaben für Literatur, Sensitivity-Reading, Triggerwarnungen, Verbot 'schwieriger' Vokabeln: Ein Verhängnis!, sagt Melanie Möller und warnt davor, den Leser zu unterschätzen. In Sachen Kunst darf es keine Abstriche geben. Wer verwässert, entmündigt den Leser - und der ist schlauer, als man denkt.

»Was fehlt, ist ein leidenschaftlicher Kampf für die Autonomie der Literatur, der diese schützt wie eine bedrohte Minderheit - und zwar kompromisslos«, so die Autorin. Melanie Möller führt ihn.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.