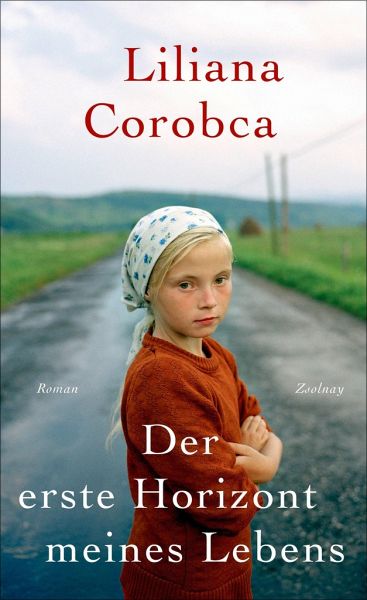

Der erste Horizont meines Lebens

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

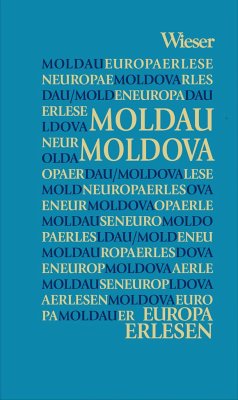

Die zwölfjährige Cristina kümmert sich um alles: Sie kocht, putzt, füttert die Hühner und Schweine und ist Elternersatz für ihre jüngeren Brüder. Die Geschwister leben in einem Dorf in Moldawien, während die Mutter in Italien fremde Kinder hüten muss und der Vater in Sibirien arbeitet. Dabei ist Cristina eigentlich in Cousin Lucian verliebt, träumt vom ersten Kuss und einer besseren Zukunft. "Das Warten ist wie ein kleines Tier, weder ein Haustier noch ein wildes Tier, mal brav und schläfrig, mal böse und entfesselt." Eine einprägsame Geschichte in starken Bildern, geschildert au...

Die zwölfjährige Cristina kümmert sich um alles: Sie kocht, putzt, füttert die Hühner und Schweine und ist Elternersatz für ihre jüngeren Brüder. Die Geschwister leben in einem Dorf in Moldawien, während die Mutter in Italien fremde Kinder hüten muss und der Vater in Sibirien arbeitet. Dabei ist Cristina eigentlich in Cousin Lucian verliebt, träumt vom ersten Kuss und einer besseren Zukunft. "Das Warten ist wie ein kleines Tier, weder ein Haustier noch ein wildes Tier, mal brav und schläfrig, mal böse und entfesselt." Eine einprägsame Geschichte in starken Bildern, geschildert aus der Sicht von Kindern, die am Rande von Mitteleuropa alleine zurückbleiben.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.