Nach den Bestsellern »Atlas eines ängstlichen Mannes« und »Cox oder Der Lauf der Zeit« erzählt Christoph Ransmayr in seinem Roman »Der Fallmeister« virtuos und mit großer Sinnlichkeit von menschlicher Schuld und Vergebung.

Im tosenden Wildwasser stürzt ein Langboot die gefürchteten Kaskaden des Weißen Flusses hinab. Fünf Menschen ertrinken. Der »Der Fallmeister« , ein in den Uferdörfern geachteter Schleusenwärter, hätte dieses Unglück verhindern müssen. Als er ein Jahr nach der Katastrophe verschwindet, beginnt sein Sohn zu zweifeln: War sein jähzorniger, von der Vergangenheit besessener Vater ein Mörder? Die Suche nach der Wahrheit führt den Sohn des Fallmeisters tief zurück in die eigene Vergangenheit: Getrieben von seiner Leidenschaft für die eigene Schwester und der Empörung über das Schicksal seiner aus dem Land gejagten Mutter, folgt er den Spuren seines Vaters. Sein Weg führt ihn durch eine düstere, in Kleinstaaten zerfallene Welt. Größenwahnsinnige Herrscher ziehen immer engere Grenzen und führen Kämpfe um die Ressourcen des Trinkwassers. Bildmächtig und mit großer Intensität erzählt Christoph Ransmayr von einer bedrohten Welt und der menschlichen Hoffnung auf Vergebung.

Im tosenden Wildwasser stürzt ein Langboot die gefürchteten Kaskaden des Weißen Flusses hinab. Fünf Menschen ertrinken. Der »Der Fallmeister« , ein in den Uferdörfern geachteter Schleusenwärter, hätte dieses Unglück verhindern müssen. Als er ein Jahr nach der Katastrophe verschwindet, beginnt sein Sohn zu zweifeln: War sein jähzorniger, von der Vergangenheit besessener Vater ein Mörder? Die Suche nach der Wahrheit führt den Sohn des Fallmeisters tief zurück in die eigene Vergangenheit: Getrieben von seiner Leidenschaft für die eigene Schwester und der Empörung über das Schicksal seiner aus dem Land gejagten Mutter, folgt er den Spuren seines Vaters. Sein Weg führt ihn durch eine düstere, in Kleinstaaten zerfallene Welt. Größenwahnsinnige Herrscher ziehen immer engere Grenzen und führen Kämpfe um die Ressourcen des Trinkwassers. Bildmächtig und mit großer Intensität erzählt Christoph Ransmayr von einer bedrohten Welt und der menschlichen Hoffnung auf Vergebung.

Ransmayr vernäht die poetische Valenz des Wasser mit Entwicklungen im Weltmaßstab. Uwe Rauschelbach Hockenheimer Tageszeitung 20220205

Alexa, sag mal: Ich schwitze

Wenn der Autor im eigenen Textfluss ertrinkt: Christoph Ransmayrs Roman „Der Fallmeister“ erzählt von einer Zukunft,

in der Europa in Stämme und Clans zersplittert und die ganze Welt vom Klimawandel umgeformt wird. Außer Kambodscha

VON ALEX RÜHLE

Nimmt man dieses Buch zur Hand, Pardon, nein, greift man mit jenen feinmotorischen Wunderwerkzeugen, die uns Menschenwesen gegeben wurden, die Welt zu erfassen, nach des Autors neuem Opus, wenn nicht Epos, so schleicht sich bald schon verdutztes Staunen in die Lektüre: Warum redet der nur so kariert daher? Ist das wirklich von Christoph Ransmayr? Oder hat sich da ein Literaturwissenschaftler einen Spaß erlaubt und eine KI darauf trainiert, banale Dinge in möglichst hochtrabenden Sprachschwulst umzuformen? Alexa, sag mal: „Ich schwitze.“ Antwort: „Obwohl mich plötzlich am ganzen Körper fror, als hätte mich die Verdunstungskälte eines Gletschers gestreift, spürte ich ein Schweißrinnsal über meine Wangen, mein Kinn laufen. Von dort tropfte es in den Staub und formte winzige Krater, die jeder salzige Tropfen wie der Einschlag eines aus der Unendlichkeit aufgetauchten winzigen Meteoriten hinterließ.“ Alexa, sag das doch bitte noch mal mit der Stimme von Werner Herzog.

Nun kann es ja ein denunziatorischer Trick sein, einzelne Sätze kopfschüttelnd mit der Pinzette hochzuhalten. Beginnen wir also erneut, diesmal mit dem Positiven, dem tagespolitischen Riecher, den Christoph Ransmayr hier hatte. Wir wissen nicht, ob er den Roman angefangen hat nach dem Brexit-Trump-Schock, der der verblüfften Welt zeigte, dass es politisch gar nicht immer weiter in Richtung transnationale Globalisierung gehen muss, genauso gut kann die Welt in die Gegenrichtung zurückschrumpfen, Zugbrücke hoch, America first. In Corona-Zeiten haben solche Partikularisierungstendenzen jedenfalls noch mal ganz andere Schubkraft bekommen. Erst hängen einzelne Länder, die nur für sich kämpfen, die EU beim Impfen ab. Dann werden innereuropäische Grenzen geschlossen, und längst gehen die Animositäten und pauschalen Zuschreibungen bis auf Länderebene runter, der bräsige Mecklenburger sitzt ja eh nur auf seinem Bauernhof, und die Sachsen brüten in ihrem Erzgebirge immer neue Extremismen aus. Vom mikrolokalen Tirschenreuther Superspreader haben wir da noch gar nicht angefangen zu lästern.

Ransmayr denkt das weiter, in eine rund 200 Jahre entfernte Zukunft: Europa ist zersplittert in Hunderte „Stämme, Clans und bösartige Zwergenreiche“, die einander mit paranoidem Hass beäugen und bekämpfen. Der eingangs so beeindruckend verschwitzte Erzähler ist von Beruf Hydrotechniker, womit wir beim zweiten Hintergrundthema wären, dem Klimawandel. Der Meeresspiegel schiebt sich kontinuierlich die Küsten hoch, Süßwasser ist das neue Gold, um das allerorten Kriege geführt werden. Der namenlose Erzähler gehört damit der neuen globalen Elite an, die quer über die Kontinente reist, von Staudammprojekt zu Umleitungsauftrag, während alle anderen auf ihrer kargen Scholle festsitzen wie mittelalterliche Bauern.

Am Rio Xingu ereilt ihn die Nachricht, dass sein Vater, ein Schleusenwärter, für den Tod von fünf Menschen verantwortlich ist. Er hat daheim am Weißen Fluss, der der Donau sehr ähnelt, die Schleuse im falschen Moment geöffnet, ein Touristenboot ist im reißenden Wasserstrom gekentert, und der Sohn ist überzeugt, dass der Vater in voller Absicht gehandelt hat: „Mein Vater hat fünf Menschen getötet.“

Mit diesem Satz heben der Text und damit aber auch gleich die Rätsel an. Denn während er sich immer wieder explizit als nüchternen Ingenieur und damit implizit als Nachkommen von Max Frischs Homo Faber beschreibt – „Ich habe mir an den großen Strömen Südamerikas, Asiens und Afrikas nur selten andere als technische Fragen gestellt“ –, spricht dieser Erzähler von der ersten Seite an wie eine Mischung aus Märchenonkel, Mythenforscher und linguistischem Schmetterlingssammler, der auf der Jagd nach verschwunden geglaubten Wortexemplaren durch entlegene Sprachlandschaften streift.

Anfangs denkt man, ah, Form spiegelt Inhalt, scheint der anachronistische Tonfall doch das Wesen des Vaters zu kommentieren, eines jähzornigen Familiendespoten, der sich, angeekelt von der Gegenwart, sein Leben lang in eine bessere Vergangenheit zurückgesehnt hat und sich deshalb auch nie Schleusenwärter, sondern immer nur „Fallmeister“ nannte. Bald aber merkt man, dass dieser seltsame Erzähler gar kein anderes Sprachregister kennt, sondern wie auf Autopilot durch das eigene schäumende Pathos treibt. Alexa, sag mal: „Wasser rauscht.“ Antwort: „Unbezweifelbar, bis zum heutigen Tag unbezweifelbar, blieb mir nur das symphonische Geräusch in Erinnerung, mit dem der Weiße Fluß dem Meer und seiner Auflösung entgegenstürzte und die Pharaonin und mich in einem von Libellen durchschwirrten Nachmittag im August mit den endlosen Tonfolgen seiner Strömungsmusik umfangen und in einen melodischen Kokon eingesponnen hatte, wenn er sich rauschend vor Felsbarrieren teilte oder an den Steinfugen von Treppelwegen und Wasserwehren hochkochte und mit jedem seiner Wirbel eine andere Faser meines Daseins in verstörende Schwingungen versetzte.“

Nein, das ist keine extreme Ausnahme, sondern eine repräsentative Probe aus diesem Textfluss, durch den hektoliterweise Wasser-, Schaum- und Strömungsmetaphern und mindestens genauso viele historio-theo-mythologische Anspielungen treiben. Mit der Pharaonin ist Mira gemeint, die Schwester des Erzählers, der dieser seit seiner Kindheit in inzestuöser Leidenschaft verfallen ist. Er bringt sie im weiteren Verlauf aus Versehen um, weil sie die Glasknochenkrankheit hat und er sie aber ja inbrünstig begehrt. Dann macht er sich auf die Suche nach seiner Mutter, die wurde nämlich deportiert, als er noch ein Kind war.

Ein Vater, der des Mordes verdächtig wird (und sich ein Jahr nach dem Kentern des Touristenboots selbst aus der Welt schafft). Geschwisterliebe. Schwesternmord. Eine verschwundene Mutter. Ein am Ende überraschend wieder auftauchender Vater. Klingt hochdramatisch, wirkt aber leider alles dermaßen theatralisch und steif, als würden die Figuren auf Kothurnen, diesen seltsamen, stelzenhohen Stiefeln der griechischen Tragödie, durch den Text staksen.

Richtig ärgerlich wird es, als der Erzähler in Kambodscha ankommt. Jaja, Kambodscha, natürlich, da gibt es nämlich den Tonle Sap, einen Fluss, der zweimal im Jahr die Fließrichtung ändert, also quasi rückwärts, zu den Quellen, wie ja der Vater auch immer in die Vergangenheit wollte. Und jetzt bloß nicht Alexa um eine neuerliche Probe bitten, sonst könnte man mit dem dann folgenden Textschwall die morgige Zeitung bis weit hinter den Sportteil vollschreiben.

Zum einen ist hier das ganze Klimawandelsetting einfach vergessen, der Erzähler, oder ist das jetzt Ransmayr selbst, schwelgt im Geo-Reportagenstil der Achtzigerjahre durch majestätische Wasserlandschaften, obwohl China doch heute schon den Oberlauf des Mekong mit elf Dämmen blockiert. In 200 Jahren dürfte der Fluss aufgrund der Gletscherschmelze zeitweise zum Rinnsal schrumpfen. Nein, ein fiktiver Text muss nicht auf den Milliliter genau mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Aber er kann auch nicht einfach zwischendurch alle eigenen Prämissen kassieren.

Zum anderen wird der Erzähler auf dieser Flussfahrt begleitet von einem armen Bootsmann, der seine ganze Familie im Völkermord der „weißen Khmer“ verloren hat. Wie in diesen Szenen der echte Genozid des Pol-Pot-Regimes mit einem fiktiven Völkermord verquirlt wird und damit zu einer Art beliebig verschiebbarer Schauerrequisite am Ufer des Textes, das ist einfach nur noch bizarr.

Wer die Vorstellung eines in Stämme zerfallenden Europas weitergesponnen sehen möchte, der schaue sich vielleicht „Tribes“ auf Netflix an, da wird wenigstens nicht so getan, als sei das alles hehre Kunst. Wer was über den Klimawandel wissen will, – es gibt sowohl bessere Cli-Fi-Szenarios als auch hervorragende Sachbücher über die Wasserkriege der Zukunft. Was aber das Wasser selbst angeht, dazu hat Christian Morgenstern im Grunde schon vor hundert Jahren alles gesagt: „Ohne Wort, ohne Wort / rinnt das Wasser immerfort! / Andernfalls, andernfalls/ spräch es doch nichts andres als: / Bier und Brot, Lieb und Treu, – / und das wäre auch nicht neu. / Dieses zeigt, dieses zeigt, / daß das Wasser besser schweigt.“

Wie auf Autopilot treibt

der Erzähler durch das

eigene schäumende Pathos

Zwischendurch kassiert der Text

seine eigenen Prämissen und

der Klimawandel ist vergessen

Mit „den endlosen Tonfolgen seiner Strömungsmusik“: Christoph Ransmayrs Roman spielt an einem archetypischen Fluss.

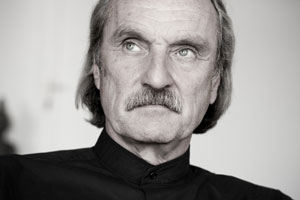

Foto: Winfried Rothermel/imago

Christoph Ransmayr:

Der Fallmeister. Eine kurze Geschichte vom Töten. S. Fischer,

Frankfurt am Main 2021. 224 Seiten, 22 Euro.

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Wenn der Autor im eigenen Textfluss ertrinkt: Christoph Ransmayrs Roman „Der Fallmeister“ erzählt von einer Zukunft,

in der Europa in Stämme und Clans zersplittert und die ganze Welt vom Klimawandel umgeformt wird. Außer Kambodscha

VON ALEX RÜHLE

Nimmt man dieses Buch zur Hand, Pardon, nein, greift man mit jenen feinmotorischen Wunderwerkzeugen, die uns Menschenwesen gegeben wurden, die Welt zu erfassen, nach des Autors neuem Opus, wenn nicht Epos, so schleicht sich bald schon verdutztes Staunen in die Lektüre: Warum redet der nur so kariert daher? Ist das wirklich von Christoph Ransmayr? Oder hat sich da ein Literaturwissenschaftler einen Spaß erlaubt und eine KI darauf trainiert, banale Dinge in möglichst hochtrabenden Sprachschwulst umzuformen? Alexa, sag mal: „Ich schwitze.“ Antwort: „Obwohl mich plötzlich am ganzen Körper fror, als hätte mich die Verdunstungskälte eines Gletschers gestreift, spürte ich ein Schweißrinnsal über meine Wangen, mein Kinn laufen. Von dort tropfte es in den Staub und formte winzige Krater, die jeder salzige Tropfen wie der Einschlag eines aus der Unendlichkeit aufgetauchten winzigen Meteoriten hinterließ.“ Alexa, sag das doch bitte noch mal mit der Stimme von Werner Herzog.

Nun kann es ja ein denunziatorischer Trick sein, einzelne Sätze kopfschüttelnd mit der Pinzette hochzuhalten. Beginnen wir also erneut, diesmal mit dem Positiven, dem tagespolitischen Riecher, den Christoph Ransmayr hier hatte. Wir wissen nicht, ob er den Roman angefangen hat nach dem Brexit-Trump-Schock, der der verblüfften Welt zeigte, dass es politisch gar nicht immer weiter in Richtung transnationale Globalisierung gehen muss, genauso gut kann die Welt in die Gegenrichtung zurückschrumpfen, Zugbrücke hoch, America first. In Corona-Zeiten haben solche Partikularisierungstendenzen jedenfalls noch mal ganz andere Schubkraft bekommen. Erst hängen einzelne Länder, die nur für sich kämpfen, die EU beim Impfen ab. Dann werden innereuropäische Grenzen geschlossen, und längst gehen die Animositäten und pauschalen Zuschreibungen bis auf Länderebene runter, der bräsige Mecklenburger sitzt ja eh nur auf seinem Bauernhof, und die Sachsen brüten in ihrem Erzgebirge immer neue Extremismen aus. Vom mikrolokalen Tirschenreuther Superspreader haben wir da noch gar nicht angefangen zu lästern.

Ransmayr denkt das weiter, in eine rund 200 Jahre entfernte Zukunft: Europa ist zersplittert in Hunderte „Stämme, Clans und bösartige Zwergenreiche“, die einander mit paranoidem Hass beäugen und bekämpfen. Der eingangs so beeindruckend verschwitzte Erzähler ist von Beruf Hydrotechniker, womit wir beim zweiten Hintergrundthema wären, dem Klimawandel. Der Meeresspiegel schiebt sich kontinuierlich die Küsten hoch, Süßwasser ist das neue Gold, um das allerorten Kriege geführt werden. Der namenlose Erzähler gehört damit der neuen globalen Elite an, die quer über die Kontinente reist, von Staudammprojekt zu Umleitungsauftrag, während alle anderen auf ihrer kargen Scholle festsitzen wie mittelalterliche Bauern.

Am Rio Xingu ereilt ihn die Nachricht, dass sein Vater, ein Schleusenwärter, für den Tod von fünf Menschen verantwortlich ist. Er hat daheim am Weißen Fluss, der der Donau sehr ähnelt, die Schleuse im falschen Moment geöffnet, ein Touristenboot ist im reißenden Wasserstrom gekentert, und der Sohn ist überzeugt, dass der Vater in voller Absicht gehandelt hat: „Mein Vater hat fünf Menschen getötet.“

Mit diesem Satz heben der Text und damit aber auch gleich die Rätsel an. Denn während er sich immer wieder explizit als nüchternen Ingenieur und damit implizit als Nachkommen von Max Frischs Homo Faber beschreibt – „Ich habe mir an den großen Strömen Südamerikas, Asiens und Afrikas nur selten andere als technische Fragen gestellt“ –, spricht dieser Erzähler von der ersten Seite an wie eine Mischung aus Märchenonkel, Mythenforscher und linguistischem Schmetterlingssammler, der auf der Jagd nach verschwunden geglaubten Wortexemplaren durch entlegene Sprachlandschaften streift.

Anfangs denkt man, ah, Form spiegelt Inhalt, scheint der anachronistische Tonfall doch das Wesen des Vaters zu kommentieren, eines jähzornigen Familiendespoten, der sich, angeekelt von der Gegenwart, sein Leben lang in eine bessere Vergangenheit zurückgesehnt hat und sich deshalb auch nie Schleusenwärter, sondern immer nur „Fallmeister“ nannte. Bald aber merkt man, dass dieser seltsame Erzähler gar kein anderes Sprachregister kennt, sondern wie auf Autopilot durch das eigene schäumende Pathos treibt. Alexa, sag mal: „Wasser rauscht.“ Antwort: „Unbezweifelbar, bis zum heutigen Tag unbezweifelbar, blieb mir nur das symphonische Geräusch in Erinnerung, mit dem der Weiße Fluß dem Meer und seiner Auflösung entgegenstürzte und die Pharaonin und mich in einem von Libellen durchschwirrten Nachmittag im August mit den endlosen Tonfolgen seiner Strömungsmusik umfangen und in einen melodischen Kokon eingesponnen hatte, wenn er sich rauschend vor Felsbarrieren teilte oder an den Steinfugen von Treppelwegen und Wasserwehren hochkochte und mit jedem seiner Wirbel eine andere Faser meines Daseins in verstörende Schwingungen versetzte.“

Nein, das ist keine extreme Ausnahme, sondern eine repräsentative Probe aus diesem Textfluss, durch den hektoliterweise Wasser-, Schaum- und Strömungsmetaphern und mindestens genauso viele historio-theo-mythologische Anspielungen treiben. Mit der Pharaonin ist Mira gemeint, die Schwester des Erzählers, der dieser seit seiner Kindheit in inzestuöser Leidenschaft verfallen ist. Er bringt sie im weiteren Verlauf aus Versehen um, weil sie die Glasknochenkrankheit hat und er sie aber ja inbrünstig begehrt. Dann macht er sich auf die Suche nach seiner Mutter, die wurde nämlich deportiert, als er noch ein Kind war.

Ein Vater, der des Mordes verdächtig wird (und sich ein Jahr nach dem Kentern des Touristenboots selbst aus der Welt schafft). Geschwisterliebe. Schwesternmord. Eine verschwundene Mutter. Ein am Ende überraschend wieder auftauchender Vater. Klingt hochdramatisch, wirkt aber leider alles dermaßen theatralisch und steif, als würden die Figuren auf Kothurnen, diesen seltsamen, stelzenhohen Stiefeln der griechischen Tragödie, durch den Text staksen.

Richtig ärgerlich wird es, als der Erzähler in Kambodscha ankommt. Jaja, Kambodscha, natürlich, da gibt es nämlich den Tonle Sap, einen Fluss, der zweimal im Jahr die Fließrichtung ändert, also quasi rückwärts, zu den Quellen, wie ja der Vater auch immer in die Vergangenheit wollte. Und jetzt bloß nicht Alexa um eine neuerliche Probe bitten, sonst könnte man mit dem dann folgenden Textschwall die morgige Zeitung bis weit hinter den Sportteil vollschreiben.

Zum einen ist hier das ganze Klimawandelsetting einfach vergessen, der Erzähler, oder ist das jetzt Ransmayr selbst, schwelgt im Geo-Reportagenstil der Achtzigerjahre durch majestätische Wasserlandschaften, obwohl China doch heute schon den Oberlauf des Mekong mit elf Dämmen blockiert. In 200 Jahren dürfte der Fluss aufgrund der Gletscherschmelze zeitweise zum Rinnsal schrumpfen. Nein, ein fiktiver Text muss nicht auf den Milliliter genau mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Aber er kann auch nicht einfach zwischendurch alle eigenen Prämissen kassieren.

Zum anderen wird der Erzähler auf dieser Flussfahrt begleitet von einem armen Bootsmann, der seine ganze Familie im Völkermord der „weißen Khmer“ verloren hat. Wie in diesen Szenen der echte Genozid des Pol-Pot-Regimes mit einem fiktiven Völkermord verquirlt wird und damit zu einer Art beliebig verschiebbarer Schauerrequisite am Ufer des Textes, das ist einfach nur noch bizarr.

Wer die Vorstellung eines in Stämme zerfallenden Europas weitergesponnen sehen möchte, der schaue sich vielleicht „Tribes“ auf Netflix an, da wird wenigstens nicht so getan, als sei das alles hehre Kunst. Wer was über den Klimawandel wissen will, – es gibt sowohl bessere Cli-Fi-Szenarios als auch hervorragende Sachbücher über die Wasserkriege der Zukunft. Was aber das Wasser selbst angeht, dazu hat Christian Morgenstern im Grunde schon vor hundert Jahren alles gesagt: „Ohne Wort, ohne Wort / rinnt das Wasser immerfort! / Andernfalls, andernfalls/ spräch es doch nichts andres als: / Bier und Brot, Lieb und Treu, – / und das wäre auch nicht neu. / Dieses zeigt, dieses zeigt, / daß das Wasser besser schweigt.“

Wie auf Autopilot treibt

der Erzähler durch das

eigene schäumende Pathos

Zwischendurch kassiert der Text

seine eigenen Prämissen und

der Klimawandel ist vergessen

Mit „den endlosen Tonfolgen seiner Strömungsmusik“: Christoph Ransmayrs Roman spielt an einem archetypischen Fluss.

Foto: Winfried Rothermel/imago

Christoph Ransmayr:

Der Fallmeister. Eine kurze Geschichte vom Töten. S. Fischer,

Frankfurt am Main 2021. 224 Seiten, 22 Euro.

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension

Für den Rezensenten Jörg Magenau treibt es der Erzapokalyptiker Christoph Ransmayr in seinem neuen Roman etwas zu weit mit der düsteren Schwelgerei in dystopischen Visionen. Die Geschichte des Fallmeisters vom Traun-Fall und seines Sohnes als Geschichte überkommener Schuld und überkommenen Misstrauens zeigt für Magenau einmal mehr, wie sehr für Ransmayr die Zukunft in der Vergangenheit verborgen ist. Wie der Autor die archaische Geschichte in eine von Überwachung und Wasserkriegen geprägte Zukunftsvision übergehen lässt, in der niemand unschuldig ist, scheint Magenau eher von einem reaktionären Geschichtsbild zu künden als von einem progressiven. Pathos- und Kitschliebhaber kommen aber auf ihre Kosten, meint er.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Christoph Ransmayrs neues Buch "Der Fallmeister" ist Kriminalroman, Abenteuererzählung und Dystopie in einem

An einem riesigen Wasserfall sterben fünf Menschen, in Kambodscha ändert ein Fluss seine Richtung, und in Hamburg brennen die Hafenkräne, als ginge die Welt unter. Und das ist nur ein kurzes Aufflackern aus einem Buch, das Kriminalroman, Abenteuererzählung und Dystopie ist, und das alles mit einer Poesie erzählt, die nur sehr wenige deutschsprachige Autoren beherrschen. Der Autor ist Christoph Ransmayr, und sein neues Werk heißt: "Der Fallmeister".

"Mein Vater hat fünf Menschen getötet." Das ist der erste Satz. Diesen fünffachen Mord, der an einem großen Wasserfall geschah, will der Erzähler aufklären, er unternimmt Expeditionen in verwunschene Flussverzweigungen und Reisen nach Brasilien und Kambodscha. Nach wenigen Seiten merkt man, dass mit der Welt etwas nicht stimmt. Europa ist zerfallen in "bösartige Zwergenreiche", bornierte Kleinfürstentümer und Grafschaften; der Meeresspiegel steigt, der Kampf ums Trinkwasser lässt Kleinkriege eskalieren. Ransmayr entwirft eine apokalyptische Post-EU-Welt, der das Wasser bis zum Hals steht.

Irgendwo am Rand des Chaos fließt der "Weiße Fluss" durch die Grafschaft Bandon (der Name spielt auf die gleichnamige Stadt in Irland an, nicht weit von Ransmayrs ehemaligem Wohnsitz entfernt) und ist eine Art Donau mit Niagarafällen. Er ist "fast dreitausend Kilometer lang", strömt von den Alpen bis ins Schwarze Meer, und in Bandon stürzt ein Fall "mehr als vierzig Meter" in die Tiefe. So einen Fluss gibt es in Europa nicht, doch das Vorbild für den gigantischen Wasserfall kann nur der Traunfall in Oberösterreich sein, dort, wo Ransmayr aufgewachsen ist. Das Museum, das Gasthaus, die Konstruktion der Schleusen, die den "Zillen" ermöglicht, den Fall zu umfahren, die Wehranlage und die Felsenformationen, die das Wasser teilen - die Bezüge zum Traunfall sind vielfältig. Spätestens wenn Ransmayr in seiner präzisen Sprache die Atmosphäre am Großen Fall beschreibt, merkt man, dass er über Jahre hinweg das eigentümliche Dasein im Schatten des Wasserfalls erlebt hat: "In allen Fenstern an der Westseite aber stand zur Zeit der Schneeschmelze und bis tief in den Sommer eine den Auwald turmhoch überragende, manchmal von Regenbögen umflorte Wasserstaubsäule."

Am Großen Fall wächst der Erzähler auf, mit seiner Schwester, seiner Mutter und einem undurchschaubaren Vater, dem Fallmeister. "Denn wenn sich überhaupt etwas Unbezweifelbares über diesen begeisterungsfähigen, manchmal liebevollen, dann wieder über Tage schweigsamen und oft jähzornigen Mann sagen ließ, der mein Vater war", heißt es im Roman, "dann, daß er nicht nur als Verwalter einer weitläufigen Museumsanlage, sondern bis in die Abgründe seines Daseins ein Mann der Vergangenheit war." Seine Lebenszeit schien "ihre Fließrichtung umgekehrt zu haben und nicht in eine bedrohliche Zukunft zu verlaufen, sondern aus dem Nebel dieser Zukunft zurück in eine Vergangenheit, in der alles vertraut, alles absehbar, alles lenkbar erschien".

Und dieser Mann soll fünf Menschen umgebracht haben, weil er sie in einem Langboot durch die offenen Schleusentore in den Bootskanal am Großen Fall fahren ließ, wo sie im "brodelnden Kehrwasserwirbel" ertranken. Ausgerechnet sein Sohn versucht ihm nun diese Tat, für die es keine Beweise gibt, nachzuweisen. Und während man sich noch fragt, was das alles soll, nimmt sich der Fallmeister selbst das Leben. Genau ein Jahr nach dem Unglück fährt er selbstmörderisch in den Wasserfall und stirbt. Nun stellen sich noch mehr Fragen: War er es? Oder war er es nicht? Und wenn ja: Was war sein Motiv? Sowohl für den Mord als auch für den Selbstmord? Oder könnte alles auch ganz anders sein? Man spürt, dass vieles nicht zusammenpasst - ein Spannungsbogen, so viel sei verraten, den Ransmayr bis zum Ende durchhält.

Dabei passiert eine ganze Menge. Der Erzähler, ein Hydrotechniker, der sich mit Strömungsgeschwindigkeiten, Wirbelstromkraftwerken, Abflusskubaturen, Gravitationswirbeln und Eintiefungen auskennt, begibt sich auf eine abenteuerliche Reise um die Welt. Ransmayrs Bücher, sei es "Die Schrecken des Eises und der Finsternis", "Der Weg nach Surabaya" oder "Der fliegende Berg", waren schon immer auch wirklichkeitsbezogene Reisebücher. Und auch jetzt kommt der Erzähler an reale Flüsse wie den Rio Xingu in Brasilien und den Tonlé Sap in Kambodscha. Es sind Expeditionen in die Wildnis, wie sie nur jemand beschreiben kann, der die Welt bereist hat und Ähnliches erlebt hat. Er wohnt in Zeltlagern in Amazonien, paddelt auf dem Mekong. Bis er schließlich in Phnom Penh ankommt, einer Geisterstadt mit menschenleeren Straßen, überwucherten Plätzen und Rudeln verwilderter Hunde und Affenhorden. "Aus eingeschlagenen Fenstern steckten Bäume ihre Äste, und über leere Bücherregale und in Fetzen gerissene Wandteppiche krochen Schimmel, Orchideen und Moos." Langsam nimmt die Dystopie Fahrt auf. In Phnom Penh erlebt er das große Fest der Strömungsumkehr des Flusses, vermisst seine Schwester, die rätselhafteste Figur dieses Romans, denkt über seinen Vater nach, verurteilt ihn und findet dann Schritt für Schritt zu einer anderen Wahrheit. Das Wort Strömungsumkehr ist kursiv gedruckt - ein Wort wie aus einem Christopher-Nolan-Film. Denn es geht um den Fluss der Zeit und die Unumkehrbarkeit dieser fest geglaubten Größe, die die Flucht aus einer lebensfeindlichen Gegenwart in eine glorreiche Vergangenheit ermöglicht. Die Gegenwart jagt "ebenso unwiederbringlich und in wirbelnder Bewegung an ihm vorüber wie der Lauf des Weißen Flusses".

Aber stimmt das wirklich? Am Tonlé Sap, diesem real existierenden kambodschanischen Fluss, der tatsächlich jedes Jahr im November seine Fließrichtung ändert, weil er während der Regenzeit vom Mekong zurückgedrängt wird, kann man zu Recht daran zweifeln. Dass der Lauf eines Flusses und das, was man sich für den Lauf der Zeit daraus ableiten kann, nicht so eindeutig ist, wie es scheint, hat vor vier Jahren der italienische Autor Paolo Cognetti in seinem Buch "Acht Berge" beschrieben. Auch da geht es um Vater und Sohn, und der Alte fragt den Jungen: "Schau dir diesen Bach an. Siehst du ihn? (. . .) Angenommen, das Wasser ist die vergehende Zeit, wo ist dann deiner Meinung nach die Zukunft?" Die Zukunft sei dort, wo das Wasser hinfließt, antwortet der Sohn, "also da unten". "Falsch", sagt der Vater. Und der Sohn begreift: "Wenn der Punkt, an dem man in einen Fluss eintaucht, die Gegenwart ist, (. . .) ist die Vergangenheit das Wasser, das einen überholt hat und in die Tiefe fließt, wo einen nichts mehr erwartet. Und die Zukunft das Wasser, das von oben kommt und Gefahren mit sich bringt aber auch Überraschungen." Wenn ein Fluss also seine Richtung ändert, dann holt uns irgendwann die Vergangenheit ein.

So ist es auch bei Ransmayr. Eine weitere Reise führt seinen Protagonisten auf der Suche nach seiner Schwester durch das zerfallene Europa. Die lebt mittlerweile mit einem Deichgrafen irgendwo an der Elbmündung. Privilegiert durch seinen Status als Hydrotechniker, schlägt er sich durch die Frontlinien der Wasserkriege zwischen düsteren Zwergstaaten, "die jeder für sich auf Einzigartigkeit und Überlegenheit beharrten und weder Fremde noch Zuwanderer, Flüchtlinge oder andere Bedrohungen der eigenen Unvergleichlichkeit und Großartigkeit duldeten, sich folgerichtig aus dem eigenen Erbgut in die Zukunft verlängern mußten". In Zeiten des Corona-Stillstands könnte man aus diesen Zeilen eine bittere Botschaft herauslesen: Wenn wir nicht mehr reisen können und von einander isoliert sind, wenn wir uns abschotten von der Welt, dann werden wir langfristig zu bornierten, feindseligen und inzestuösen Geschöpfen.

Überall herrschen Krieg und Ablehnung. Rotterdam ist aus der "Nordatlantischen Allianz" ausgetreten - was immer das auch heißen mag - und hat sich zum unabhängigen Stadtstaat erklärt. Es gibt ein ehemaliges Protektionsgebiet Birkenau-Nord, Transitareale, plombierte Verbindungszüge, bewaffnetes Bahnhofspersonal und in Armbändern gespeicherte Tickets, die schrille Töne von sich geben. In Hamburg wimmelt es von Minenfeldern, Stacheldrahtverhauen, Selbstschussanlagen und Bunkern mit Schießscharten.

Am Hafen stehen sieben der größten Ladekräne in Flammen und erleuchten den "sommerlichen Abendhimmel, blaßrosa, dann aber flackernd rot, rubinrot". Das erinnert an Endzeit-Geschichten wie "Mad Max". Ransmayr jedoch beschreibt den Untergang so ruhig und in einer sprachlichen Klarheit, dass man diese Assoziationen schnell verwirft und stattdessen Christian Krachts dunkle Welt im Sinn hat, die er in "Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten" entworfen hat.

Und dann ist sie fast schon wieder vorbei, diese "kurze Geschichte vom Töten". 220 furiose Seiten, eine Reise durch phantastische und zerfallende Welten, ein großes Vergnügen. Sie ist fast vorbei. Denn "Der Fallmeister" ist immer noch ein Kriminalroman, mit einem Mord, den es aufzuklären gilt - und einer am Ende doch ungeahnten Wendung.

ANDREAS LESTI

Christoph Ransmayr: "Der Fallmeister. Eine kurze Geschichte vom Töten,". Roman. S. Fischer, 224 Seiten, 22 Euro

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Krimi, Abenteuerroman, oberösterreichische Familiengeschichte: In Ransmayrs 'Fallmeister' ist von allem etwas zu lesen [...] Ellen Korelus-Bruder Die Rheinpfalz 20220205