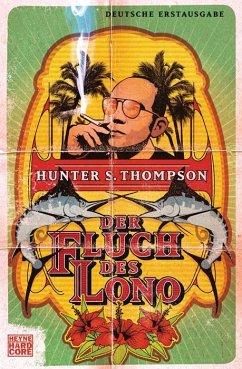

Endlich! Hunter S. Thompsons legendäres Meisterwerk jetzt in deutscher Sprache

Hunter S. Thompson erhält den Auftrag, über den Honolulu-Marathon zu berichten: für ihn in erster Linie ein bezahlter Urlaub. Doch wie immer bei Thompson entwickelt sich die Reise zu einem durchgeknallten Trip, in den neben dem Marathon-Wahnsinn auch Surfer, Orkane, ein Riesen-Marlin und natürlich der hawaiianische Gott Lono irgendwie verwickelt sind. Der König des Gonzo-Journalismus beweist einmal mehr seine Meisterschaft: ein halluzinogenes Vergnügen.

"Einer der größten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts." - Rolling Stone

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hunter S. Thompson erhält den Auftrag, über den Honolulu-Marathon zu berichten: für ihn in erster Linie ein bezahlter Urlaub. Doch wie immer bei Thompson entwickelt sich die Reise zu einem durchgeknallten Trip, in den neben dem Marathon-Wahnsinn auch Surfer, Orkane, ein Riesen-Marlin und natürlich der hawaiianische Gott Lono irgendwie verwickelt sind. Der König des Gonzo-Journalismus beweist einmal mehr seine Meisterschaft: ein halluzinogenes Vergnügen.

"Einer der größten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts." - Rolling Stone

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Mehr als Gonzo: Hunter S. Thompsons Kampf gegen die Vermassung ist so aktuell wie nie. In drei neuen Büchern kann man dem amerikanischen Visionär nun begegnen.

Man wird nicht mehr beantworten können, ob die Aufrichtung eines Mythos das Ziel war oder nur der Kollateralschaden des Entschlusses von Hunter S. Thompson, einzig sich selbst als normative Instanz anzuerkennen. Der mehrfach angekündigte Suizid, die am 20. Februar 2005 in den Kopf gejagte Kugel, stellte nur eine weitere Eskalationsstufe dieses radikalen Autonomieprogramms dar und keineswegs die letzte. Es folgte das zuvor genau festgelegte Abfeuern der Asche in den Himmel, für das der Schauspieler Johnny Depp ein zweieinhalb Millionen Dollar teures Monument erbauen ließ. Wenn der Mythos Hunter S. Thompsons so etwas wie ein Schwerkraftzentrum hat, dann ist es das Versprechen der Möglichkeit von Angstfreiheit. Für einen Moment sieht es hier so aus, als könnte es den absoluten Individualismus tatsächlich geben, auch wenn damit natürlich kein Staat zu machen ist.

Freak Power hieß diese autochthone Kraft, die von dem Drogen-Waffen-Polit-Junkie und Journalismus-Genie ausstrahlte, von ihm selbst "Gonzo" genannt, wovon er sich schon Ende der siebziger Jahre distanzierte ("Ich bin mit dieser einen Sache durch: Gonzo-Journalist zu sein. Es hat Spaß gemacht, aber es wird jetzt echt antiquiert"), doch haftet ihm der Terminus bis heute an: Gonzo avancierte zum Sehnsuchtsort, zum Wurmloch in einer grausam perfekt funktionierenden Welt. Gleich zwei der neuen Veröffentlichungen zu Hunter S. Thompson tragen das Etikett im Titel.

Eines dieser Bücher enthält eine gute Auswahl von Interviews, in denen zwar trefflich die Autoritätsverachtung Thompsons zum Ausdruck kommt, wenn etwa Jimmy Carter als Inkarnation der Inkompetenz begegnet, Richard Nixon als "das nationale Schreckgespenst", George W. Bush als "dieser kleine grenzdebile Betrüger" und David Letterman als "Dreckskerl", die aber jenseits solcher Querulanzpflege auch Auskunft geben über die Vielschichtigkeit von Thompsons Denken und ihn als visionären Medienpraktiker zeigen: Als die meisten Autoren sich gerade an elektrische Schreibmaschinen gewöhnten, trug er bereits ein Faxgerät mit sich herum. Aufnahmegeräte waren ihm so wichtig wie Stifte. Im Internet versuchte sich Thompson als Blogger avant la lettre, auch wenn er bereits 1997 vermutete, dass das Netz seine Chance, neue "ethische Macht" zu werden, verspiele: "weil es einfach absolut zu viel ist". Das Internet, "überladen mit Geschwafel", habe "nur den Autoritäten große Vorteile verschafft - Polizeiagenturen, dem Militär". Gerade beim großen Mitmachmedium wird Thompsons Horrorvision einer dumpfen, autoritätshörigen Masse deutlich.

Überhaupt war er Anhänger einer Verfallstheorie, seine Sehnsucht rückwärtsgewandt, sein Individualismus auch ein Plädoyer für volle Verantwortung. In einem der späten Interviews wurde Thompson 2003 nach dem amerikanischen Traum gefragt: Die Amerikaner, sagt er, lebten längst im "Kingdom of Fear". Der Interviewer aber hakt nach, Thompson selbst habe doch den amerikanischen Traum gelebt. "Gottverdammt", räumt er ein: "Ich habe das so noch nicht gesehen. Ich vermute, in gewisser Weise könnte man das über mich sagen." Thompson war der letzte Cowboy, der Luther der käuflich gewordenen Freiheitsreligion, ein konsequenter Renovator, der auf der Suche nach totaler Selbstbestimmung vor keiner Eskapade zurückschreckte, nicht vor Drogen und nicht vor den Hell's Angels.

Vor allem aber war er ein so talentierter Schriftsteller, dass selbst die wüstesten Exzesse seiner stets die Wirklichkeit umgestaltenden Fabuliermacht lange Zeit keinen Einhalt gebieten konnten. Am Ende freilich doch: So überlagerte schließlich das Bild des depressiven und selbstzerstörerischen Trinkers das des inhaltlich und rhythmisch perfektionistischen Autors. Der alte Irrtum der Genieästhetik: Zugedröhntsein macht nämlich noch keinen Künstler. So klagt denn auch der Lektor Alan Rinzler, von Thompson gern "Judenschwein" genannt, im Vorwort zu der hinreißend gestalteten, vor allem die frühe Zeit - also die ersten prekären Jobs, die Faszination der Beat-Bewegung, die abstruse Sheriff-Kandidatur in Aspen (Colorado), das Hells-Angels-Experiment und den erbitterten Zweikampf mit Nixon - beleuchtenden Comic-Biographie von Will Bingley und Anthony Hope-Smith über unbegabte Nachahmer: "für sie bedeutet Gonzo die Lizenz, jede dämliche, berauschte, hingehuschte Prosa rauszuhauen. Dieses grässliche Zeug ist jeden Tag in der Post, kein Scherz."

In deutscher Erstausgabe ist jetzt eines der besten und hintergründigsten Bücher Thompsons erschienen, hervorragend rotzig übersetzt von Teja Schwaner: der Roman "Der Fluch des Lono" aus dem Jahr 1983. Die Rahmenhandlung erscheint zunächst äußerst gonzohaft: Thompsons Alter Ego soll für eine obskure Sport-Zeitschrift über den Marathon in Honolulu berichten und überzeugt Freund Ralph Steadman, ihn zu begleiten auf eine groteske, durchgedrehte Reise, bei der es viel um harte Jungs, Rauschmittel und den Verstoß gegen alle Regeln geht. Man befindet sich aber nicht ganz zufällig auf Hawaii. So kommt man bald dahinter, dass sich der Held an dem schon Freud fasziniert habenden, aus eigener Kraft wirkenden Tabu abarbeitet, jener zwischen Heiligsprechung und Verbot changierenden Gesetzeskraft, die dem römischen "sacer" ähnelt.

Zunächst verlegt sich der Reporter darauf, vom Straßenrand aus den Läufern "die unmenschlichsten und brutalsten Beleidigungen, die einem in den Sinn kommen, ungestraft an den Kopf zu werfen". Aus der Frage "Warum laufen diese Dummbeutel eigentlich?" wird eine weitreichende Reflexion über den Selbstbetrug einer zum Scheitern verurteilten Generation, die sich hat einreden lassen, in eben diesem Scheitern aufzugehen: "Siegen durch Verlieren". Ein "Vorzeigeprojekt dieser Neuen Ethik" will der Erzähler in der Marathon-Begeisterung erkennen, schließlich könnten sich weniger als ein Dutzend Läufer Gewinnchancen ausrechnen. Eingliederung und Mitmachgenügsamkeit: Wie konnte das aus der Rebellion gegen die Uniformität werden? "Dieselben Leute, die in den Sechzigern ihre Einberufungen verbrannten und dann in den Siebzigern von der Bildfläche verschwanden, haben sich jetzt aufs Laufen verlegt." Man hat hier also, heißt es sarkastisch, "die letzte Zuflucht des liberalen Geistes" vor sich.

Im zweiten Teil des Buches wird der Held zum Wiedergänger des Hawaii-Entdeckers James Cook. Dessen interkulturelles Himmelfahrtskommando - Cook wurde bei der ersten Landung als Inkarnation des Gottes Lono willkommen geheißen, was seine Crew weidlich ausnutzte, nach der unerwarteten Rückkehr aber als Feind hingemetzelt - dient Thompson als machtvolle Metapher für die Paradoxien im Verhältnis des Einzelnen zur Masse. Sein Held begibt sich - wie Cook - nach Kealakekua-Kona auf der Großen Insel, weil man ihm dort permanenten Sonnenschein versprochen hat, doch er landet in einem immer apokalyptischer werdenden Unwetter, kann weder baden noch surfen noch den berüchtigten Marlin jagen, überfährt daher aus Langeweile Hunde und sprengt seine halbe Unterkunft in die Luft. Die Aggressivität nimmt stetig zu, bis der Held, der dann doch noch todesverachtend einen der riesigen Fische martialisch mit einer Kriegskeule niedermacht, sich schließlich selbst zum Gott Lono erklärt und vor der Rache der Einheimischen in die uralte "Stätte der Zuflucht" zu flüchten vermag. In dieser finalen Apotheose mag man auch eine ironische Selbstbespiegelung des eigenen Mythos sehen: der einsame Allmächtige, ein Gonzo-Gott, gleichermaßen geschützt wie verflucht und letztlich an der Einhegung verzweifelnd.

OLIVER JUNGEN

Hunter S. Thompson: "Der Fluch des Lono". Roman.

Aus dem Amerikanischen von Teja Schwaner. Wilhelm Heyne Verlag, München 2011. 240 S., br., 12,99 [Euro].

Will Bingley, Anthony Hope-Smith: "Gonzo". Die grafische Biografie von Hunter S. Thompson.

Aus dem Englischen von Jan-Frederik Bandel. Tolkemitt Verlag/Zweitausendeins, Berlin 2011. 192 S., br., 14,95 [Euro].

"Kingdom of Gonzo". Interviews mit Hunter S. Thompson.

Aus dem Amerikanischen von Carl-Ludwig Reichert. Verlag Klaus Bittermann, Berlin 2011. 254 S., br., 18,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Endlich ist eines der besten und tiefsinnigsten Bücher Hunter S. Thompsons auf Deutsch erschienen, freut sich Oliver Jungen. In dem bereits 1983 veröffentlichten Roman "Der Fluch des Lono" erkennt der Rezensent ganz den Autor wieder, der nicht nur als Journalismus-Genie galt, sondern auch als "Waffen-Drogen-Polit-Junkie" die Idee einer totalen Selbstbestimmung, von ihm selbst "Gonzo" genannt, verfolgte. Genau darum geht es zumindest in der Rahmenhandlung des Romans, berichtet der Kritiker. Er begleitet Thompsons Protagonisten, Redakteur einer Sportzeitschrift, auf eine groteske Reise nach Hawaii, wo jener im Drogenrausch die Berichterstattung über den Marathon von Honolulu dazu nutzt, die vorbeiziehenden Läufer brutal zu beleidigen, die er als typische Vertreter einer zum Scheitern verurteilten, auf "Mitmachgenügsamkeit" beruhenden Gesellschaft ansieht. Wenn der Protagonist im Gegenzug damit beginnt, aus Langeweile und Aggressivität Hunde zu überfahren und sich selbst zum Gott Lono erklärt, liest der Kritiker auch eine "ironische Selbstbespiegelung" des Autors, der sich selbst zum allmächtigen Gonzo-Gott stilisierte. Nicht zuletzt lobt Jungen die wunderbar "rotzige" Übersetzung von Teja Schwaner.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH