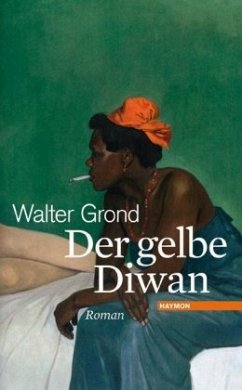

Was hält den pathologischen Horizont unserer Gegenwart zusammen? Wieso funktioniert unsere Gesellschaft anscheinend so reibungslos, obwohl ihre Basis längst weggebrochen ist?Walter Grond stellt keine geringere Frage als die, wie unsere Welt am Beginn des 21. Jahrhunderts funktioniert - und führt statt einer einfachen Antwort tief hinein in den Großstadtdschungel zwischen Orient und Okzident, wo Menschen und Kulturen sich begegnen und verlieren, wo Ideen und Identitäten, Geschichten und Erinnerungen aufblitzen und verglühen, wo alles verbunden ist und doch jedes Leben für sich steht: Der Journalist Paul Clement bereitet sich auf eine Reise vor, die ihn auf den Spuren Gustave Flauberts durch Ägypten führen soll, als er vom Selbstmord seines ehemaligen Freundes Johan erfährt. Die Reise zu seinem Begräbnis wird zu einer Reise zurück in seine Bohèmejahre, in eine Zeit, in der alles möglich und alles erklärbar erschien, in der man genau wusste, wofür und wogegen man kämpfte

Die Chaiselongue als imaginäres Basislager der Welteroberung: Walter Grond hat einen gescheiten, komplexen und opulenten Roman geschrieben, der gleichwohl nicht zielführend ist.

Vielleicht, ja doch, das darf man mutmaßen, sieht der Held seinem Autor ein wenig ähnlich: schlank, normale Größe, ein Hugenottenkopf, "alemannischer Typ". Paul Clement - der Name lässt sich französisch aussprechen oder auch hugenottisch-eingedeutscht - verdient sein Geld mit Reportagen aus dem Orient. "Fügt sich, bald fünfzig, ins Leben, nicht unklug, hat seinen Witz nicht verloren." Clement hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, und eine türkische Exfrau namens Behle, mit der er ein wohltemperiertes Sorgerechtsverhältnis unterhält: "Ein Unglücklicher ist er nicht, eher ein Gleichgültiger." Immerhin erwärmen sich die beiden bald wieder füreinander, setzen sogar ein drittes Kind in die Welt.

Walter Gronds Protagonist lebt in einer Hafenstadt ohne Namen, mutmaßlich in Europa, vielleicht in der Levante oder aber auch im Maghreb, einer Stadt, deren europäisches Gesicht auszufransen beginnt, in der orientalische Sitten mehr und mehr zur Geltung kommen und unter den Muslimen zunehmend die Rechtgläubigen das Straßenbild prägen. Offensichtlich hat Grond diese maritime Metropole als Versuchslabor für seine literarischen Hybridzüchtungen angelegt, es ist eine prototypische Stadt, die die gesellschaftlichen Entwicklungen der Gegenwart widerspiegelt und von der sich nur mit Bestimmtheit sagen lässt, wo sie nicht liegt: in Frankreich, denn dorthin wird Paul Clement des Öfteren reisen.

Ehe der Roman weit ausholt in Raum und Zeit, erhält die Geschichte ihren titelgebenden Angelpunkt: Der gelbe Diwan ist der Ort, den Clement zu seiner Leseinsel erkoren hat, Topos und Utopos zugleich, Nichtort, Sehnsuchtsort. Der Reporter soll Gustave Flauberts Ägyptenreise nachspüren, da dessen Reisetagebuch neu aufgelegt wird. Die vorbereitende Lektüre findet auf dem Diwan statt, der für den Lesenden naturgemäß ein west-östlicher ist: "Nicht unsüffisant lässt er sich ins Jahr 1849 zurückversetzen." Der Satz verrät nicht nur Gronds Faible für die Litotes, die doppelte Verneinung zwecks Herstellung zusätzlicher Distanz, er enthält gleich auch eine der in diesem Roman, bei aller Beschreibungsdichte, immer wieder auffälligen Unschärfen: Meint der Autor hier wirklich "süffisant"?

Mitten in das plastische Porträt des 28 Jahre alten Herrn Flaubert, den Clement/Grond vertraulich Gustave zu nennen pflegt, platzt eine Radionachricht: Des Helden väterlicher Freund Johan, ein berühmter Romancier, hat sich umgebracht. Paul Clement erinnert sich an die gemeinsame wilde Zeit vor zwanzig Jahren, den Alkohol, die Frauen, das revolutionäre Pathos - das Begräbnis eines Selbstmörders ist, nicht erst seit Bernhards "Der Untergeher", ein beliebter narrativer Motor. Walter Grond rekonstruiert ein Boheme-Leben, das, anders als Clements Gegenwart, ganz exakt verortet ist: in Saint-Marc-sur-Mer, dem heiteren Badeort, in dem Jacques Tatis "Die Ferien des Monsieur Hulot" gedreht wurde. Bald wird klar, dass der junge Paul dem Älteren damals die Frau ausgespannt hat, ein Versuch, das einschüchternde Vorbild wenigstens auf diesem Gebiet zu schlagen. Clements (vom Erzähler nicht wirklich in Frage gestellte) Bewunderung für den einsamen, trinkfesten, misanthropischen, frauenverschlingenden Kraftlackel mit genietypischer Schreibhemmung hat etwas merkwürdig Anachronistisches, wie auch die großzügige Würzung durch Sex-Szenen bisweilen den Beigeschmack schwüler D'Annunzio-Ästhetik aufweist.

"Der gelbe Diwan" ist ein ehrgeiziger Roman, und es gibt keinen Grund, diesen Umstand gegen seinen Autor zu wenden. Man merkt dem Buch die Ambition an, unsere Welt abzubilden, von der Ölkrise des Jahres 1973 bis zum großen Tsunami von 2004 Revue passieren zu lassen und dabei die Grenzen nicht nur des deutschen Sprachraums, sondern des christlichen Europa zu sprengen. Wie sich das für eine einstige Speerspitze der Avantgarde gehört, reflektiert die Erzählstimme auch die Bedingungen ihres Erzählens, etwa die Romanhaftigkeit des kruden Geschehens. Grond hat einen gescheiten, komplexen und opulenten Roman geschrieben, der den Leser gleichwohl unbefriedigt entlässt - vielleicht weil trotz allem der Charakter des Illustrativen überwiegt.

Flaubert, der zweite oder eigentlich dritte Held des Buches, erscheint in seiner Misanthropie als Johans düster imposante Spiegelfigur. Mit Clement teilt er die Neugier des Reisenden und den Diwan als imaginäres Basislager der Welteroberung. Am liebsten, so schrieb sein Reisegefährte Du Camp, wäre Flaubert "auf einem Sofa liegend gereist, ohne sich zu rühren, hätte die Landschaften, die Ruinen und die Städte an sich vorüberziehen sehen wie die Leinwand eines Panoramas". Auf seinem Diwan habe er, nach einem Bericht der Brüder Goncourt, im Türkensitz die Umrisse eines Romans entworfen, dessen Figuren, Mitglieder einer ominösen "Vereinigung der Dreizehn", einander restlos den Garaus machen - eine späte Frucht der Ägyptenreise. Dieser Reisende wusste: "Man wird auf Reisen nicht fröhlich."

Flauberts nie Buch gewordene Ausrottungsphantasie liegt als Grundmuster dieses Romans nahe. Wenn Behle zur Reunion mit ihrem Paul bemerkt: "Am Ende wird alles gut, bekanntlich", dann klingt das eher ironisch denn glaubwürdig. Am Beginn der Geschichte war Clement mit seinen Kindern Zeuge eines tödlichen Verkehrsunfalls geworden. Am Schluss steht wieder ein Unfall, im Fadenkreuz der Nemesis sehen wir Clements kleinen Sohn, den jüngsten Beweis der ehelichen Liebe. Das Motto des Buches stammt aus Mark Z. Danielewskis labyrinthischem Roman "House of Leaves" ("Das Haus"), in dem Unfälle ebenfalls keine kleine Rolle spielen: "The groan of the living calling him back from the sign of the dead." Das Stöhnen der Lebenden ist in Walter Gronds Buch deutlich vernehmbar, anziehend und verstörend zugleich.

DANIELA STRIGL

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Da hat Franz Haas sich ganz schön reinknien müssen. Der Roman von Walter Grond, den laut Haas ein gewissenhafteres Lektorat noch besser hätte machen können, haut den Rezensenten mit all seiner Welthaltigkeit schier um. So überladen mit "Weltthemen" (Intimrasur, islamistischer Terror) der Text ihm erscheint, so differenziert findet er das Bild "unserer Zeit", das dabei zustande kommt, wenn Grond gleich mehrere Lebensgeschichten aus den Jahren 2003 bis 2008 erzählt. Zwar weiß Haas weder, wo die Geschichten spielen (Wien, Kairo, Istanbul?), noch kann er sich auf einer einzigen zeitlichen Ebene ausruhen (sie wechseln ständig). Doch Gronds Erzähler hilft, ist allwissend und ironisch, verbreitet psychologische Spannung und kommt mit Figuren, die laut Haas so raffiniert konstruiert sind, dass die Fülle der Ereignisse schon zusammenhält. Für Haas liegt hier ein Buch vor mit originellen Perspektiven auf das neue Jahrtausend.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH