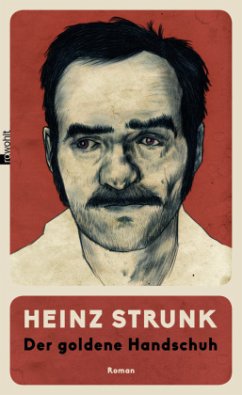

Dieser phantastisch düstere, grell komische und unendlich traurige Roman ist der erste des Autors, der ohne autobiographische Züge auskommt. Ein Strunkbuch ist es trotzdem ganz und gar. Sein schrecklicher Held heißt Fritz Honka - für in den siebziger Jahren aufgewachsene Deutsche der schwarze Mann ihrer Kindheit, ein Frauenmörder aus der untersten Unterschicht, der 1976 in einem spektakulären Prozess schaurige Berühmtheit erlangte. Honka, ein Würstchen, wie es im Buche steht, geistig und körperlich gezeichnet durch eine grausame Jugend voller Missbrauch und Gewalt, nahm seine Opfer aus der Hamburger Absturzkneipe "Zum Goldenen Handschuh" mit.

Strunks Roman taucht tief ein in die infernalische Nachtwelt von Kiez, Kneipe, Abbruchquartier, deren Bewohnern das mitleidlose Leben alles Menschliche zu rauben droht. Mit erzählerischem Furor, historischer Genauigkeit und ungeheurem Mitgefühl zeichnet er das Bild einer Welt, in der nicht nur der Täter gerichtsnotorisch war, sondern auch alle seine unglücklichen Opfer. Immer wieder unternimmt der Roman indes Ausflüge in die oberen Etagen der Gesellschaft, zu den Angehörigen einer hanseatischen Reederdynastie mit Sitz in den Elbvororten, wo das Geld wohnt, die Menschlichkeit aber auch nicht unbedingt. Am Ende treffen sich Arm und Reich in der Vierundzwanzigstundenkaschemme am Hamburger Berg, zwischen Alkohol, Sex, Elend und Verbrechen: Menschen allesamt, bis zur letzten Stunde geschlagen mit dem Wunsch nach Glück.

Jetzt im Kino, verfilmt von Fatih Akin

Strunks Roman taucht tief ein in die infernalische Nachtwelt von Kiez, Kneipe, Abbruchquartier, deren Bewohnern das mitleidlose Leben alles Menschliche zu rauben droht. Mit erzählerischem Furor, historischer Genauigkeit und ungeheurem Mitgefühl zeichnet er das Bild einer Welt, in der nicht nur der Täter gerichtsnotorisch war, sondern auch alle seine unglücklichen Opfer. Immer wieder unternimmt der Roman indes Ausflüge in die oberen Etagen der Gesellschaft, zu den Angehörigen einer hanseatischen Reederdynastie mit Sitz in den Elbvororten, wo das Geld wohnt, die Menschlichkeit aber auch nicht unbedingt. Am Ende treffen sich Arm und Reich in der Vierundzwanzigstundenkaschemme am Hamburger Berg, zwischen Alkohol, Sex, Elend und Verbrechen: Menschen allesamt, bis zur letzten Stunde geschlagen mit dem Wunsch nach Glück.

Jetzt im Kino, verfilmt von Fatih Akin

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Rezensentin Sabine Vogel weiß nicht, womit sie es zu tun hat bei Heinz Strunks Roman. Derart übel spielt ihr der Autor mit, führt ihr den "Schmiersuff" und das "suffgeile" Ficken und Morden vor Augen, den unvermeidlichen Absturz seines früh kaputten Helden, des Hamburger Frauenschänders Fiete Honka, dass sie schwankt zwischen Schreien und Lachen. Ein irres Lachen muss das sein, denn Strunk, erklärt Vogel, nimmt die Leserin tatsächlich mit auf die schiefe Bahn, in die vernichtenden Kaschemmen, wo die untoten Huren furzen und und die zerfetzte Seele bei Fanta Korn ihren Kick wegbekommt. Gut recherchiert, exzellent beobachtet, keine Frage, meint Vogel. Doch auch scharf an der Ekelgrenze, meint sie.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Goethe will von keinem Verbrechen gehört haben, zu dem er selbst nicht auch in der Lage gewesen wäre. Heinz Strunk zeigt mit seinem Serienmörder-Roman, wie weit Einfühlung gehen kann.

Darf Literatur trostlos sein? Die Antwort ist leicht: Da sie alles soll, was sie kann, darf sie natürlich auch dies. Dass sie trostlos sein sollte, werden hingegen nicht einmal die behaupten wollen, die in Trost Kitsch wittern und finden, dass Literatur andere Aufgaben hat als Lesevergnügen. Doch wenn man ein Buch in Händen hält, das vollständig, wirklich vollständig trostlos ist, kommt man um die Frage schlecht herum, aus welchen Gründen man es jemandem anderen empfehlen soll. Anders formuliert: Kann Literatur vollkommen trostlos sein und trotzdem bedeutend?

Heinz Strunks kommende Woche bei Rowohlt erscheinender Roman "Der goldene Handschuh" ist ein Testfall auf diese Frage. Er handelt von etwas Furchtbarem, das durch nichts kompensiert werden kann. Nicht durch Spannung, wie sie Kriminalromane und Thriller pflegen; nicht durch den Trost, dass es aufgeklärt wurde; nicht durch eine Moral, die man dem Geschehen entnehmen könnte; nicht einmal durch eine jener sozialpsychologischen Erzählungen, die uns - geteiltes Leid ist halbes Leid - beruhigen, am Entsetzlichen seien irgendwie der Kapitalismus, eine falsche Erziehung oder die bürgerliche Kälte schuld.

Strunk erzählt von einem Verbrechen ohne jeden Bedeutungsüberschuss. Der Stoff seines Romans sind Episoden aus dem Leben des Hilfsarbeiters Fritz Honka, der zwischen Dezember 1970 und Januar 1975 in Hamburg vier Frauen ermordet, anschließend zerlegt und teils weggeworfen, teils in der Abseite seiner Mansardenwohnung verstaut hat. Zu Tage kam das nicht durch Fahnder, sondern durch die Feuerwehr, die bei einem Hausbrand auf Leichenteile stieß. Wer damals ein Kind war, konnte auf den hinteren Seiten von Illustrierten, die beim Zahnarzt lagen, darüber lesen. Honka versorgte Albträume, die mitteilten, dass das Böse nicht weit weg ist, damals mit einem Bild.

In Kriminalromanen verdient man sich mit so etwas seit Längerem schon den Titel "Serienmörder" und die Empathie von irrenärztlich informierten Rätsellösern. Doch Strunk erzählt von einer Tat, die keinen Anhalt bietet für komplizierte Motivkonstruktionen und ein angestrengtes Herumstochern im Inneren eines Täters. Denn wie soll man sich das Innere von jemandem vorstellen, der über die von ihm drangsalierte alte, zahnlose Frau denkt, wenn sie sich sturzbetrunken neben ihm durch das eiskalte Morgengrauen schleppt: "Wenn die hinfällt, lass ich sie einfach liegen." Für den Sex eine Form ist, andere kaputtzumachen. Für den am Willen anderer nur gut ist, dass man ihn brechen kann, und der die Hässlichkeit seiner Frauen hasst und genießt, weil er weiß, dass andere als die ganz Heruntergekommenen für ihn gar nicht erreichbar wären.

Honka, den alle "Fiete" nennen, ist ein kleiner Mann mit eingedrücktem Gesicht, zerschlagen schon in der Kindheit. Er sitzt tag- und nachtein, nachtaus in jener von einem Ex-Boxer geführten Kaschemme "Zum Goldenen Handschuh", die das ganze Jahr und rund um die Uhr offen hat, und trinkt und flucht und bramarbasiert und trinkt. So gut wie alle, die dort sitzen, sind schwer betankt, manche halb ohnmächtig, manche auch schon tot, andere nässen sich gerade ein. Ruinen von Menschen, kriminell, vom Fusel zerfressen. Auf einer der ersten Seiten notiert Strunk über einen solchen Insassen der Hafenkneipe, dass das Wort "sterbliche Überreste" irrigerweise nur auf Verstorbene angewendet wird, und etwas später über die vom Leben Geprügelte: "Ihre Gleichmut erlaubt es ihr, bei lebendigem Leib zu verrotten." Nur Gisela von der Heilsarmee kommt ab und an wie zur Erinnerung vorbei, dass Menschen auch Personen sein können.

Strunk, dem das Stilwunder gelungen ist, ohne Kälte lakonisch zu schreiben, enthält sich jeder Erklärung: ob sie trinken, weil sie leer sind, oder leer sind, weil sie trinken. Wie sollte man es auch herausfinden? Auch zwischen Honkas Geilheit, in die sich das Bedürfnis nach Ruhe mischt, zwischen Sentimentalität - "Es geht eine Träne auf Reisen" - und Sadismus lässt sich nicht unterscheiden, weil all das, die Geilheit wie der Traum vom Schönen, ob der Enttäuschungen, die ihm folgen, seine ekelhaften Gewaltausbrüche anheizt. Am Tiefpunkt seiner Niedertracht lässt Honka eine ihm Ausgelieferte unterschreiben, sie sei mit allem einverstanden, was er mit ihr mache, und werde von nun an keine eigene Meinung mehr äußern. Zehn Seiten später findet er aber, weil sie nicht mehr am Gespräch teilnimmt, so mache das ja auch keinen Spaß. Wille und Bosheit sind in dieser Welt dasselbe, aber Schopenhauer hätte sich nicht träumen lassen, wie es aussieht, wenn seine Philosophie wirklich wird.

Strunk schildert ein Leben diesseits von Gut und Böse. Als Honka überraschend als Wachmann angestellt wird, denkt er, jetzt wende sich alles, so mit Uniform und festen Aufstehzeiten. In der Abseite schmoren währenddessen blaue Plastiksäcke. Sie tun es wie zum Zeichen, dass der Versuch, ein normales Leben zu führen, ja, überhaupt das Leben zu führen und nicht von der unheilvollen Beschäftigung mit sich selbst getrieben zu werden, trotz Hafenfahrt, Betriebsfeier und Zoobesuch vergebens ist. Das Umkippen des Bewusstseins aus der Begleitung solcher alltäglicher Szenen in Kontrollverluste schildert Strunk mit erschreckender Genauigkeit.

Dabei interessieren ihn die Tathergänge selbst nur mittelbar. Die Morde sind an die erzählerische Akte Honka mehr angeheftet; der erste erschließt sich nur aus der Leiche, von den anderen, die im Laufe eines Jahres geschahen, berichtet Strunk im letzten Fünftel des Buches. Es ist, als wollte die Ermittlung sagen, dass schon vorher ausweglos Schreckliches genug geschehen sei, um uns vollkommen ratlos zu machen, noch bevor es zur Tötung im Blutrausch oder aus Verachtung kommt. Heinz Strunk treibt die Empathie mittels erlebter Rede, die er unfassbar präzise einsetzt, bis dahin, wo sonst niemand mehr mitfühlen will. Das ist nicht nur die Leistung eines Erzählers, der den schiefen Blick der missratenen Kreatur aushält. Dadurch fällt seinen tränenlosen Beschreibungen auch ein geradezu filmischer Realismus zu. Von der Ambition des Ausstatters zeugen Wendungen von "nicht ganz schussecht" über den Ausruf "Thööölke!" bis zur "Braunschen Röhre" als Name für eine Cola.

Um aber das naheliegende Missverständnis zu zerstreuen, es werde hier eine Milieutheorie des deformierten Lebens veranschaulicht, wechseln sich die Episoden in Honkas Welt mit - "gleicher Tag, andere Gegend" - Szenen einer absteigenden, verbitterten und zerstrittenen Hamburger Reederfamilie ab. Deren jüngstes Mitglied, ein Siebzehnjähriger, und sein Onkel sind Vergleichspräparate für Honka; ihnen gibt Strunk ebenfalls Lebensschäden mit. Der von Akne zerfurchte und durch eine Erbkrankheit "vermorphte" Knabe, der für eine Mitschülerin entbrennt, denkt genauso wie der adelige Rechtsanwalt, der Theorien über Sexualität als Krankheit ventiliert und selbst nur eine Sekunde von einem sadistischen Frauenmord entfernt ist, bloß an die eigene Lust, die ausbleibt. Für sie alle, die Strunk ebenfalls in den "Goldenen Handschuh" führt, gibt es, wie für Honka, nur sie selbst, ihr Eingesperrtsein in sich und in ihre Phantasien. Die von der Elbchaussee würden es, wie es an einer Stelle heißt, "nur etwas anders ausdrücken" als Honka. Und ihre Gewaltphantasien haben noch andere Objekte als Frauen, sie sind gewissermaßen durch andere Gesichtspunkte (Familie, Konkurrenten, Jungsein, Kranksein) abgelenkt.

Verlangen ist ein Feuer des Bösen, heißt es im Roman, und es ist offen, ob an dieser Stelle der unglückliche und erniedrigte Reederssohn spricht oder der Erzähler, dem man jeden anthropologischen Pessimismus abnimmt. Seinem Buch hat er ein Zitat vorangestellt, das von einem anderen Serienmörder stammt. Darin stellt dieser die Frage: "Warum muss es überhaupt Menschen geben, die so sind?" Heinz Strunk gibt darauf keine Antwort. Seine unglaubliche erzählerische Leistung bezieht sich nur auf einen Teil der Frage, das "so Sein". Wie sind solche Menschen denn? Indem es das zeigt und indem es die Mittel einsetzt, die nötig sind, das zu zeigen - soll man ergänzen: aber auch "nur" diese? -, ist dieses Buch eine Zumutung, eine große und zugleich humane Zumutung. Jedenfalls dann, wenn es zu bedeutender Literatur gehört, den Blick von nichts abzuwenden.

JÜRGEN KAUBE

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Strunks Sprache ist präzise und erbarmungslos, aber nie herablassend. Ijoma Mangold Die Zeit

Dieses Buch ist eine Zumutung, eine große und zugleich humane Zumutung. Jedenfalls dann, wenn zu bedeutender Literatur gehört, den Blick von nichts abzuwenden. Jürgen Kaube FAZ.NET