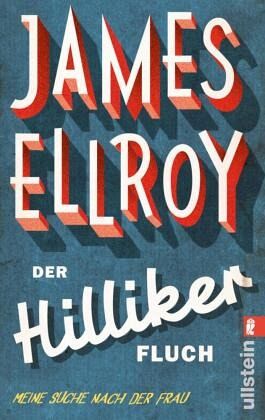

Der Hilliker-Fluch

Meine Suche nach der Frau

Übersetzung: Tree, Stephen

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

9,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Alles begann im Jahr 1958. Jean Hilliker hatte sich von ihrem untreuen Ehemann scheiden lassen. Sie trank. Ihr Sohn James war zehn Jahre alt, lebte beim Vater, hasste und vermisste seine Mutter und wünschte ihr sogar den Tod. Drei Monate später wurde sie ermordet. Der Hilliker-Fluch ist das Bekenntnis eines Jägers, eine Abhandlung über Schuld, aber vor allem ein Aufschrei. James Ellroy beschreibt offen seine kaputte Kindheit, seine Jahre als Kleinkrimineller, sein Leben als Schriftsteller, seine Affären und Ehen, seinen Zusammenbruch und schließlich den Beginn der Beziehung mit einer Fra...

Alles begann im Jahr 1958. Jean Hilliker hatte sich von ihrem untreuen Ehemann scheiden lassen. Sie trank. Ihr Sohn James war zehn Jahre alt, lebte beim Vater, hasste und vermisste seine Mutter und wünschte ihr sogar den Tod. Drei Monate später wurde sie ermordet. Der Hilliker-Fluch ist das Bekenntnis eines Jägers, eine Abhandlung über Schuld, aber vor allem ein Aufschrei. James Ellroy beschreibt offen seine kaputte Kindheit, seine Jahre als Kleinkrimineller, sein Leben als Schriftsteller, seine Affären und Ehen, seinen Zusammenbruch und schließlich den Beginn der Beziehung mit einer Frau, die vielleicht die lang Gesuchte ist.