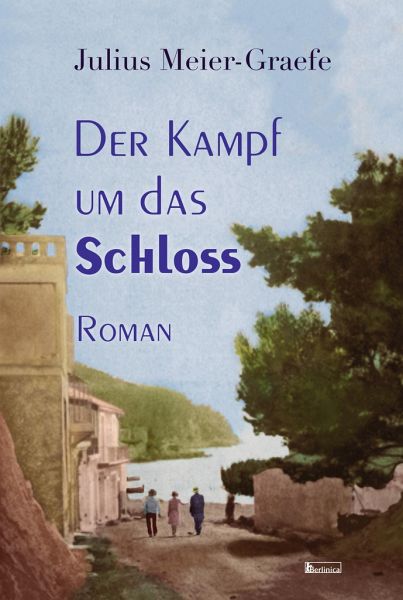

Der Kampf um das Schloss

Roman

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

20,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

DER KAMPF UM DAS SCHLOSS ist ein semi-autobiographischer Roman, der an der Cote D'Azur der dreißiger Jahre spielt. Julius Meier-Graefe lebte mit seiner Frau Annemarie - im Buch "Bab" genannt - in Saint Cyr-sur-Mer, in einem Haus, das im Volksmund "Das Schloss" heißt. Der Ich-Erzähler mietet das Schloss von Monsieur Grosjean, dem örtlichen Großgrundbesitzer und Kulturmäzen. Nun lebt das deutsche Paar im Städtchen, zusammen mit Pastis trinkenden, Boule spielenden und philosophierenden Honoratioren, Bauern und Handwerkern, mit Pferden und Katzen, Dorffesten, Hochzeiten und Begräbnissen. B...

DER KAMPF UM DAS SCHLOSS ist ein semi-autobiographischer Roman, der an der Cote D'Azur der dreißiger Jahre spielt. Julius Meier-Graefe lebte mit seiner Frau Annemarie - im Buch "Bab" genannt - in Saint Cyr-sur-Mer, in einem Haus, das im Volksmund "Das Schloss" heißt. Der Ich-Erzähler mietet das Schloss von Monsieur Grosjean, dem örtlichen Großgrundbesitzer und Kulturmäzen. Nun lebt das deutsche Paar im Städtchen, zusammen mit Pastis trinkenden, Boule spielenden und philosophierenden Honoratioren, Bauern und Handwerkern, mit Pferden und Katzen, Dorffesten, Hochzeiten und Begräbnissen. Bald aber kommen Künstler aus Deutschland; Schriftsteller, Musiker und Maler auf der Flucht vor dem neuen Regime. Unter ihnen ist eine junge Bildhauerin, die eine Affäre mit Grosjean anfängt und damit das ganze Dorfleben durcheinander bringt - dem Ich-Erzähler, der daran nicht unschuldig ist, fällt es nun zu, dies wieder in Ordnung zu bringen. Dieses ironische Sittengemälde des ländlichen Südfrankreichs voll von leisem Humor und Lokalkolorit wird hier zum ersten Mal veröffentlicht.