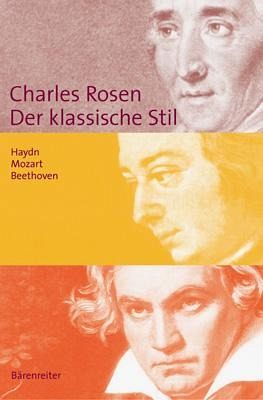

Der klassische Stil. Haydn, Mozart, Beethoven

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

34,95 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Wie macht Haydn seine musikalischen Witze? Wie bringt Mozart Tonarten zum Sprechen? Warum ist die "Hammerklaviersonate" nicht typisch für Beethoven? Charles Rosen entwickelt aus sensiblen, genauen und gleichzeitig spannenden Analysen heraus seine Interpretation der drei großen Klassiker Haydn, Mozart und Beethoven.