Albert Rusch, ein Schriftsteller mit wenig Erfolg, will endlich einen Bestseller schreiben und stößt auf der Suche nach einem passenden Stoff auf eine alte Familiengeschichte: Seine Urururgroßmutter war das uneheliche Kind einer Berliner Tänzerin und des Prinzen von Oranien, der später als Willem I. den holländischen Thron bestieg. Die heimliche Königstochter wuchs in einer mecklenburgischen Adelsfamilie auf, wurde zur Hochzeit mit dem falschen Mann gezwungen, erhielt ein Vermögen und starb nach einer freudlosen Ehe mit 23 Jahren, ohne je erfahren zu haben, wer ihre Eltern waren.

Adel und Boheme, Macht, Liebe, Geld, Intrigen, Leidenschaft, Tod - ideale Voraussetzungen für einen auflagenträchtigen Frauenroman. Doch wie lässt sich eine romantisch-traurige Geschichte aus dem 19. Jahrhundert heute erzählen? Als konventionelle historische Schmonzette, wie es ihm sein Verlag nahe legt, oder als anspruchsvolle Literatur, wie es ihm selbst vorschwebt? Ist ein Roman überhaupt Erfolg versprechend, oder sollte es ein Drehbuch sein?

Für diese Fragen findet Rusch keine Lösung, stattdessen identifiziert er sich im Zuge der Recherchen mehr und mehr mit seiner Rolle als Nachfahre der Preußenkönige. Damit ist er überraschend erfolgreich: Als Leitfigur eines neu entdeckten Preußen-Mythos avanciert er zum Medienstar und Erfinder des «Preußen-Jahres». Auf der Höhe seines Ruhms scheinen die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Realität und Fiktion zu verschwimmen: Albert verliert sich in einer wahnhaften Liebe zur Königin Luise.

Adel und Boheme, Macht, Liebe, Geld, Intrigen, Leidenschaft, Tod - ideale Voraussetzungen für einen auflagenträchtigen Frauenroman. Doch wie lässt sich eine romantisch-traurige Geschichte aus dem 19. Jahrhundert heute erzählen? Als konventionelle historische Schmonzette, wie es ihm sein Verlag nahe legt, oder als anspruchsvolle Literatur, wie es ihm selbst vorschwebt? Ist ein Roman überhaupt Erfolg versprechend, oder sollte es ein Drehbuch sein?

Für diese Fragen findet Rusch keine Lösung, stattdessen identifiziert er sich im Zuge der Recherchen mehr und mehr mit seiner Rolle als Nachfahre der Preußenkönige. Damit ist er überraschend erfolgreich: Als Leitfigur eines neu entdeckten Preußen-Mythos avanciert er zum Medienstar und Erfinder des «Preußen-Jahres». Auf der Höhe seines Ruhms scheinen die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Realität und Fiktion zu verschwimmen: Albert verliert sich in einer wahnhaften Liebe zur Königin Luise.

F.C. Delius bricht eine Lanze für die preußische Popliteratur

"Wenn sie Sekretärinnen und Leibwächter zu Stars machen, warum nicht mal einen erfolglosen Schriftsteller? Jeder tritt irgendwann in einer Show auf, warum soll die Show für Sinn, Geschichte, Nation, Kultur also ohne Albert Rusch laufen?" - Wäre Albert Rusch, der "Erfinder des Preußenjahres", nicht eine Erfindung des Schriftstellers Friedrich Christian Delius, wir müßten ihn kennen. Denn für einige Monate des vergangenen Jahres soll Rusch, so die Fiktion, die Talkshows und Wochenendbeilagen mit der Idee eines für das sinnhungrige Deutschland neu zu entdeckenden Preußentums dominiert haben. Nach seinem Aufstieg zur Berühmtheit erlebte Rusch wegen einer Entgleisung im Live-Fernsehen dann einen ebenso schnellen Fall, erst in die Psychiatrie, schließlich zum lebenden Vitrinenschaustück eines privaten Preußenmuseums.

Dort, hinter Glas, ausgestellt als "Albert Rusch *1958, Urururururururenkel des Soldatenkönigs, Schriftsteller, Erfinder des Preußenjahres 2001", schreibt er in ein Laptop, und es scheint sich dabei um jenen Bericht zu handeln, von dem der Schriftsteller "F.C.D." in einer Vorbemerkung mitteilt, daß er ihn unter eigenem Namen herausgegeben hat, obwohl Ruschs "Schreibweise in vielem völlig anders ist als meine". Dies ist zum Besten des Schriftstellers Delius anzunehmen, zumindest für die Skizzen des unausgeführten großen historischen Romans, der den größeren Teil des Berichts einnimmt.

Der Schriftsteller Rusch, Verfasser eines einst erfolgreichen Erstlings namens "Fasching mit Elvis", zuletzt aber eines grandios gescheiterten Romanwerks zur deutschen Einheit, glaubt, "zerstört von der tückischen Idylle des Buchmarktes und verletzt von den wechselnden Winden der Moden", mit der Entdeckung einer vom niederländischen König Willem I. gezeugten Urahnin den Schlüssel zum Glück gefunden zu haben. Auf Umwegen, durch die Hände kauziger Archivare, durch den Schutt der Weltkriege, also wie in Quellenfiktionen üblich, war ein schwer lesbares Typoskript zu Rusch gelangt, dessen Inhalt ihn schlagartig nicht nur mit einer Berliner Tänzerin mit schönen Beinen, sondern auch mit dem Haus Hohenzollern entfernt verwandt werden läßt. Vom Restvermögen der vom Oranierkönig immerhin gut ausgestatteten Bastardin ist nichts mehr zu holen, aber: "Hier lag eine Goldmine, das größte Kapital, mit dem sich literarisch und emotional wuchern ließ: eine weibliche Figur, eine richtige Heldin, tragisch gezeugt, erhoben und erniedrigt, Spielball und Subjekt, ein Opfer männlicher Macht und weiblicher Intrigen. Und das Kostbarste: eine Frau!"

Jener unglücklichen Minna Schicksal, nämlich ohne Wissen um ihre wahre Abkunft herumgestoßen zu werden bis ins ferne Pommernland, will der Urenkel nun zweihundert Jahre danach in ein "mecklenburgisches Vom Winde verweht" verarbeiten. In 164 Szenen sind die Vorarbeiten, Variationen und Versuche zu diesem Epos zu besichtigen, formal schwankend zwischen Roman- oder auch gleich Drehbuchskizzen. Eine Schwarte wäre Minnas Story in jedem Fall geworden, vielleicht sogar eine süffige Schmonzette. Doch so unausgemalt, nur aus Haut und Knochen bestehend, klappert das Handlungsgerüst nervös vor sich hin, und man fragt sich, was das verweigerte Vergnügen erhellen soll.

Um die Dekonstruktion des historischen Romans schlechthin kann es F.C. Delius kaum gehen; mit seinen bundesrepublikanischen Geschichten um die historischen Jahreszahlen 1977 ("Ein Held der inneren Sicherheit", "Mogadischu Fensterplatz", "Himmelfahrt eines Staatsfeindes"), 1954 ("Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde") und 1968 ("Amerikahaus oder Der Tanz um die Frauen") zählt er selbst zu den würdigeren Vertretern des Genres. Eher scheint es der "Boom der historischen Romane" zu sein, deren kalkuliert Machwerkhaftes angeprangert werden muß: Etwas mehr Wetter gefällig? Schon wird ein Pommersches Novemberbild bis hinein ins "langsame Niedergleiten kleiner feuchter Nebeltröpfchen" ausgemalt. Alles fauler Zauber, aber schlimmer noch: die ganze Branche ist korrupt. Ruschs unverkäuflicher Ostroman hatte keine Chance mehr, als der Markt der Parole folgte "wenn schon Osten, dann brüllend komisch wie B. bittschön".

Rusch aber ist nicht B. Doch dann erlebt er seine Erleuchtung: Als ihn ein Buchhändler in einer fernen Universitätsstadt noch einmal zu einer Lesung aus seinem Mißerfolgsbuch lädt, vor elf Leuten, während zu gleicher Zeit der junge Kultschreiber "von F." im Audimax gefeiert wird, - "ohne sein Von gäbe es den gar nicht!" - fühlt auch der Gedemütigte sein blaues Blut wallen und begreift: der Roman spielt keine Rolle, die Selbstvermarktung als Urenkel der Preußenkönige zieht besser. Das funktioniert nun schon teuflisch gut, Albert Rusch wird der Liebling der Fernsehredakteure, er erfindet den Preußen-Pop ("Geschichte zum Genießen") und das Preußen-Jahr, entdeckt den Soldatenkönig als Maler, ja "Picasso von Wusterhausen", ist gefragt als Experte in Architekturdebatten zur Frage "Braucht Deutschland Säulen?", und endlich klappt's auch mit dem Vorschuß für das Buch. Doch: "Beim Schreiben gelangen mir nur kurze, pointierte Sätze, die nicht in einen Roman mit ruhig fließenden Sprachbewegungen paßten. Das führte ich auf den frisch angelernten flapsigen Fernsehton zurück."

Das Fernsehen führt zwar aus dem Elend der Dreitausenderauflagen, aber durchkreuzt furchtbar die ruhig fließenden Sprachbewegungen der Literatur: Da klingt das Schelmen-Exempel von Albert Ruschs Aufstieg und Fall wie eine nicht ganz frische Mediensatire, weniger komisch als beleidigt, weniger aberwitzig als übellaunig. Vielleicht sollten die Talkshows den Herausgeber der Rusch-Papiere jetzt ganz oft einladen. Ein paar provokante Thesen zum Literatur- und Medienbetrieb hätte er bestimmt noch auf Lager. Im Fernsehen kommt das gut an.

HOLGER NOLTZE

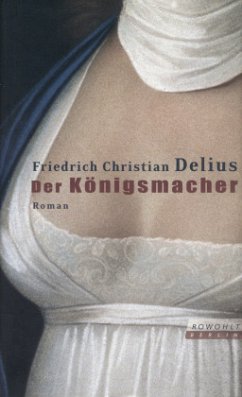

Friedrich Christian Delius: "Der Königsmacher". Roman. Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2001. 318 S., geb., 44,79 DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Das traurige Schicksal des Popliteraten Albert Rusch, zu Fernsehruhm gekommen mit seinem Wunsch, man möge die Preußen wieder feiern, schildert Delius in seinem neuesten Roman. Die Forderung sorgt für Aufsehen, das literarische Schaffen jedoch nicht. Ein "grandios gescheitertes Romanwerk" bekommt der Leser zu lesen - und der Rezensent Holger Noltze versteht sehr gut, warum das nichts geworden ist: statt Charakteren nur Abziehbilder.. Leider ist er auch vom Roman über den Roman und über den Popliteraten, der im übrigen erst in der Psychiatrie, dann im Museum landet, nicht sehr begeistert. Neid auf einschlägig Berühmte wittert er (ein "von F." tritt unter anderem auf) und findet, dass das Buch kaum mehr als eine Mediensatire ist, allerdings eine "nicht ganz frische" und missmutig klingende.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Hier bekommt man mehr als einen historischen Roman, nämlich eine Satire auf den Literaturbetrieb und eine Parabel auf die Nichtplanbarkeit von künstlerischem Erfolg. Die literarische Welt