Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ray und Elena lernen sich in einer dramatischen Nacht in New York kennen. Sie ist eine Fischerstochter aus dem Donaudelta, er ein erfolgloser Künstler, der noch an den Durchbruch glaubt. Sie muss die Asche ihrer Mutter nach Amerika bringen, er will erreichen, was sein Großvater für sich erhoffte. Ihre geheimnisvollen Lebenswege finden in jenem Augenblick zusammen, als sie sich entscheiden können, einander erzählend zu vertrauen. Ihre Familiengeschichten führen den Leser in die Welt New Yorks vor hundert Jahren und in das magische Universum des Donaudeltas. In seinem spannenden, an Fabuli...

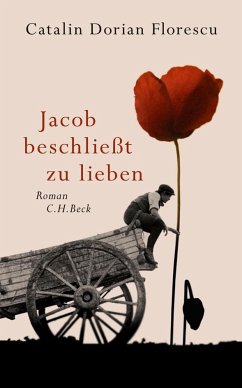

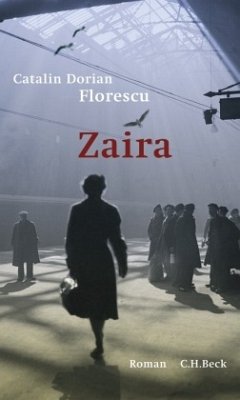

Ray und Elena lernen sich in einer dramatischen Nacht in New York kennen. Sie ist eine Fischerstochter aus dem Donaudelta, er ein erfolgloser Künstler, der noch an den Durchbruch glaubt. Sie muss die Asche ihrer Mutter nach Amerika bringen, er will erreichen, was sein Großvater für sich erhoffte. Ihre geheimnisvollen Lebenswege finden in jenem Augenblick zusammen, als sie sich entscheiden können, einander erzählend zu vertrauen. Ihre Familiengeschichten führen den Leser in die Welt New Yorks vor hundert Jahren und in das magische Universum des Donaudeltas. In seinem spannenden, an Fabulierlust und Überraschungen reichen Roman, der von 1899 bis in die Gegenwart reicht, lässt Catalin Dorian Florescu zwei Erzählstimmen abwechselnd zu Wort kommen. So entsteht das Bild eines fantastischen und harten Jahrhunderts zwischen dem Schwarzen Meer und der amerikanischen Metropole. Ein Roman voller Tragik und Komik, der gleichzeitig eine literarische Reverenz an die Fähigkeit des Menschen ist, sein Glück zu suchen, zu überleben und allen Widrigkeiten zum Trotz zu lieben.

Catalin Dorian Florescu, geboren 1967 in Timisoara in Rumänien, lebt als freier Schriftsteller in Zürich. Er veröffentlichte die Romane Wunderzeit (2001), Der kurze Weg nach Hause (2002) und Der blinde Masseur (2006). Bei C.H.Beck liegen von ihm die Romane Zaira (2008) und Jacob beschließt zu lieben (2011) vor. Er erhielt zahlreiche Preise u. a. den Anna Seghers-Preis und 2011 den Schweizer Buchpreis. Im Jahr 2012 wurde er mit dem Josef von Eichendorff- Literaturpreis für sein Gesamtwerk geehrt. Für das Manuskript des neuen Romans erhielt er das Werkjahr der Stadt Zürich.

Produktdetails

- Verlag: Beck

- 2. Aufl.

- Seitenzahl: 327

- Erscheinungstermin: 8. Juli 2016

- Deutsch

- Abmessung: 210mm x 135mm x 30mm

- Gewicht: 469g

- ISBN-13: 9783406691126

- ISBN-10: 3406691129

- Artikelnr.: 44065623

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Martin Oehlen lobt die kräftigen Farben und den von den Figuren verkörperten Lebenswillen in Catalin Florescus Roman. Daneben begeistern ihn melancholische Landschaftszeichnungen, die schiere Menge an Szenen und Motiven und Florescus raffinierte Zusammenführung der Erzählstränge. Wie die Geschichten eines Immigrantenkindes in New York um 1900 und diejenigen dreier Frauen im Donaudelta schließlich vor der Kulisse von 9/11 zusammenkommen, scheint Oehlen spektakulär.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Ein Genuss!"

Ulrich Dombrowsky, Das Magazin der 5 plus, 2016

"Ein couragierter, inbrünstiger Erzähler."

Rainer Moritz, NZZ, 3. Mai 2016

"Lebenspralles Erzählfeuerwerk."

Manfred Papst, NZZ am Sonntag, 27. März 2016

"Ein Jahrhundertpanorama aus Sicht der kleinen Leute."

Stephan Lohr, Spiegel Online, Februar 2016

"Dies ist ein Roman, der es nicht nur verdient, sondern auch verlangt, mehr als einmal gelesen zu werden.

Undine Materni, Sächsische Zeitung, 8. Februar 2016

Ulrich Dombrowsky, Das Magazin der 5 plus, 2016

"Ein couragierter, inbrünstiger Erzähler."

Rainer Moritz, NZZ, 3. Mai 2016

"Lebenspralles Erzählfeuerwerk."

Manfred Papst, NZZ am Sonntag, 27. März 2016

"Ein Jahrhundertpanorama aus Sicht der kleinen Leute."

Stephan Lohr, Spiegel Online, Februar 2016

"Dies ist ein Roman, der es nicht nur verdient, sondern auch verlangt, mehr als einmal gelesen zu werden.

Undine Materni, Sächsische Zeitung, 8. Februar 2016

Dieser Roman beginnt 1899 in New York. Damals finden Migranten, Glücksritter, Existenzlose und arme Seelen eine neue Heimat und hoffen darauf, ihr Glück zu machen. Doch für viele von ihnen ist es ein harter Überlebenskampf, der statt dem gewünschten Erfolg eher Krankheit, …

Mehr

Dieser Roman beginnt 1899 in New York. Damals finden Migranten, Glücksritter, Existenzlose und arme Seelen eine neue Heimat und hoffen darauf, ihr Glück zu machen. Doch für viele von ihnen ist es ein harter Überlebenskampf, der statt dem gewünschten Erfolg eher Krankheit, Armut, Hunger und Tod bringt.

Der Autor hat einen wunderbaren Erzählstil, der den Leser entführt in die glamourhafte Traumwelt des Broadways, in Kuriositätenhallen mit Zwergen und Bauchrednern und Einblick gibt in das einträgliche Geschäft der Bestatter und in das Elend des Molochs der Weltstadt New York.

Florescu bildet einen Brückenschlag und verbindet Amerika mit dem europäischen Kontinent: man taucht ein in das landschaftlich wunderschöne Donaudelta in Rumänien, wo die einfache Bevölkerung kaum Arbeit findet und später die Textilindustrie die Menschen ausbeutet, aber wenigstens ernährt.

In diesen beiden Welten leben die Hauptfiguren Ray und Elena, die der Autor mit viel Herzblut begleitet. Durch sie erfährt der Leser das Leben ihrer Großeltern und auch ihr eigenes, dass sie in Amerika zusammen führt.

Neben die Schwierigkeiten der menschlichen Existenz mit Leid oder Elend stellt der Autor in seiner schönen Erzählweise wunderschöne Bilder der Natur.

Was ist Glück, mag man sich fragen? Ist es die Liebe an sich oder das Glück zu überleben oder anderen Menschen zu helfen und in ihren schweren Zeiten beizustehen?

Rays Großvater hatte ein schweres Leben, er kannte Hunger und Kälte und Tote waren für ihn allgegenwärtig. Als Zeitungsjunge und als Schuhputzer überlebt er und lernt später die Liebe kennen, sein persönliches kurzes Glück.

Elena wächst ohne Mutter in Pflegefamilien auf, ihre eigene Mutter lebt in einer Leprakolonie. Elena erfährt, dass ihre Mutter ihr Glück in Amerika suchen wollte, die Krankheit hat diesen Traum vernichtet.

Elena bringt die Asche ihrer Mutter nach New York, gerät am 11. September in das Chaos des Terror-Anschlags.

Sie hat Glück, dass sie den 11.September überlebt. Dieses Ereignis hat mich überrascht, es erscheint mir an dieser Stelle schon etwas konstruiert. Doch zum Grundgedanken des Buches passt es, denn hier können die Überlebenden wirklich von Glück sprechen.

Die Kernaussage des Romans ist das Glück. Florescu lässt den Begriff "Glück" in vielfältiger Weise und Bedeutung entstehen. Am Schicksal leidgeprüfter, hoffnungsvoller und einfacher Menschen zeigt er, wie diese ihr Leben meistern. Er beschreibt, welche Bedeutung für sie in den verschiedenen Lebenssituationen Glück hat. Für Ray und Elena stellt sich mit dem Kennenlernen Glück ein, dessen Tragweite außerhalb des Romans weiter geht.

Mich hat dieser Roman sehr beeindruckt, auch wenn die Lebensumstände oft hart und der Tod allgegenwärtig war, bin ich dennoch gern eingetaucht in diese Welt zwischen Traum und Wirklichkeit. Ich vergebe volle 5 Sterne für diesen wunderbaren Roman.

Weniger

Antworten 4 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 4 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Ray und Elena lernen sich in einer dramatischen Nacht in New York kennen. Sie ist eine Fischerstochter aus dem Donaudelta, er ein erfolgloser Künstler, der noch an den Durchbruch glaubt. Sie muss die Asche ihrer Mutter nach Amerika bringen, er will erreichen, was sein Großvater für …

Mehr

Ray und Elena lernen sich in einer dramatischen Nacht in New York kennen. Sie ist eine Fischerstochter aus dem Donaudelta, er ein erfolgloser Künstler, der noch an den Durchbruch glaubt. Sie muss die Asche ihrer Mutter nach Amerika bringen, er will erreichen, was sein Großvater für sich erhoffte. Ihre geheimnisvollen Lebenswege finden in jenem Augenblick zusammen, als sie sich entscheiden können, einander erzählend zu vertrauen. Ihre Familiengeschichten führen den Leser in die Welt New Yorks vor hundert Jahren und in das magische Universum des Donaudeltas. In seinem spannenden, an Fabulierlust und Überraschungen reichen Roman, der von 1899 bis in die Gegenwart reicht, lässt Catalin Dorian Florescu zwei Erzählstimmen abwechselnd zu Wort kommen. So entsteht das Bild eines fantastischen und harten Jahrhunderts zwischen dem Schwarzen Meer und der amerikanischen Metropole. Ein Roman voller Tragik und Komik, der gleichzeitig eine literarische Reverenz an die Fähigkeit des Menschen ist, sein Glück zu suchen, zu überleben und allen Widrigkeiten zum Trotz zu lieben.

Es geht um die Geschichte eines Jungen der vom Erzähler Ray immer nur Großvater genannt wird und Elena, die Großmutter und Elena die Mutter von der 3. Elena, der Tochter. Ray und Elena erzählen abwechselnd diese Geschichten. Großvater muss ich als Junge allein in New York durchschlagen. Er arbeitet als Zeitungsverkäufer, hat einen besten Freund, Berl. Es kümmert sich ein alter Mann um ihn, der ihn auch bei sich aufnimmt und ihn wieder aufpäppelt. Dann lernt er eine Ma’am kennen, die sich um schwangere Frauen kümmert, die nebenan unterkommen und dort ihre Babys bekommen. Außerdem lernt er den Kapitän kennen, der immer die Totenschiffe gefahren, die Toten aus den Ghettos zur Insel gebracht hat. Er träumt von einer Karriere als Künstler, er will unbedingt ein berühmter Sänger werden.

Auf der anderen Seite erzählt Elena zuerst die Geschichte ihrer Großmutter, dann ihrer Mutter Elena. Sie haben es alle nicht leicht, sie müssen alle schwere Zeiten überstehen. Elenas Mutter will raus aus ihrem kleinen Dorf in Rumänien, sie träumt davon, nach Amerika zu gehen und hat auch Kontakt mit einem Mann aus ihrem Dorf, der bereits in Amerika lebt und eine Frau sucht. Sie schreiben sich einige Briefe und er will nach Hause kommen, um sie kennenzulernen. Ihr Traum scheint in Erfüllung zu gehen.

Der Autor Catalin Dorian Florescu schafft es, mit einer wunderschönen, poetischen und bildhaften Sprache einen sofort in diese Geschichte hineinzuziehen. Er beschreibt seine Protagonisten mit so viel Gefühl, dass sie einem richtig ans Herz wachsen, trotz aller Kälte, Gewalt und Krankheiten. Liebevoll ist dieser Roman geschrieben, mit Respekt und Achtung vor den Menschen, die viel Schlimmes und Furchtbares erleben mussten.

Dieser Roman hat mich hauptsächlich durch diesen besonderen und wunderschönen Schreibstil des Autors begeistert, der einen sofort in das Buch eintauchen und leicht bis ans Ende treiben lässt.

Einfach ein wundervolles Buch, was mich erstaunt, begeistert und berührt hat.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Lebensgeschichten vom Rand der Gesellschaft

„Der Fluss nahm die Toten sanft auf, als ob er wusste, dass es besondere Tote waren.“ (5) Bereits im ersten Satz schwingen Tragik und Melancholie mit, sodass die Leser auf den Inhalt eingestimmt und von diesem nicht überrascht werden. …

Mehr

Lebensgeschichten vom Rand der Gesellschaft

„Der Fluss nahm die Toten sanft auf, als ob er wusste, dass es besondere Tote waren.“ (5) Bereits im ersten Satz schwingen Tragik und Melancholie mit, sodass die Leser auf den Inhalt eingestimmt und von diesem nicht überrascht werden. Es sind die Lebensgeschichten zweier armer Familien, beginnend 1899 bzw. 1919, deren Lebenswege sich zwei Generationen später kreuzen.

Ray und Elena treffen sich das erste Mal im September 2001 in New York. Der Zufall hat sie zusammengeführt. Sie erzählen sich ihre Lebensgeschichten, beginnend bei ihren Großeltern. Die für die Zuordnung der beiden Handlungsstränge und für das tiefere Verständnis wichtigen Erzählperspektiven kristallisieren sich erst im Verlauf der ersten Kapitel heraus. Das wirkt anfangs etwas störend.

„Da ist er ja, unser kleiner Caruso!“, riefen die einen. „Da ist er, der Mann, der das Glück bringt!“, die anderen. (183) Diese Anspielung bezieht sich auf den Großvater von Ray, der in ärmlichen Verhältnissen als Waisenkind in New York aufwächst und von einer Karriere als Künstler träumt. Das Glück bringt er den armen Menschen, den ausgestoßenen der Gesellschaft. Die große Karriere bleibt ein Traum. Der Großvater ist geprägt vom Überlebenskampf in den Straßen von New York und kein Sympathieträger. Manche Szenen sind grenzwertig.

Im zweiten Handlungsstrang geht es um Elenas Großmutter und Mutter, beide aufgewachsen in Rumänien, im Donaudelta am Schwarzen Meer. Armut, Aberglaube und Krankheit prägen das Leben der Dorfbewohner. Elenas Mutter findet eine Arbeit in einem Friseursalon in dem Ort Sulina und träumt davon, nach Amerika auszuwandern. Es kommt ganz anders.

„Der Mann, der das Glück bringt“ klingt im Hinblick auf das harte Leben der Protagonisten wie Ironie, bekommt aber auf einer anderen Ebene eine besondere Bedeutung. Es gelingt Catalin Dorian Florescu, die Leser emotional anzusprechen. Während einige Szenen in der New Yorker Zeit um 1900 abstoßend wirken, überwiegt in Rumänien die Traurigkeit. Glück ist ein zartes Pflänzchen, welches selten entdeckt wird und gehegt und gepflegt werden muss.

Der Autor ist ein fantastischer Geschichtenerzähler, dem es gelingt, die Leser mitzunehmen auf eine literarische Abenteuerreise durch die Geschichte. Er streut gezielt politische Ereignisse ein und die Reaktionen der Menschen darauf. Er kontrastiert die Verhältnisse der kleinen Leute in einer Großstadt mit den Verhältnissen der kleinen Leute in einer Dorfregion. Er verschneidet Perspektiven und führt eine Synthese herbei.

Hinsichtlich seiner Art die Lebensverhältnisse zu beschreiben, rau, hart, düster und melancholisch, erinnert er mich an den irischen Schriftsteller Colum McCann. „Der Himmel unter der Stadt“ von McCann besteht auch aus zwei Erzählsträngen, die konvergieren und in denen trotz aller Düsternis immer mal wieder ein kleiner Hoffnungsschimmer aufblitzt.

Florescu ist ein begabter Schriftsteller, der es versteht, gesellschaftliche Verhältnisse ausdrucksstark darzustellen, so mein Eindruck.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

„Der Mann, der das Glück bringt“ ist ein Roman von Catalin Dorian Florescu, erschienen 2016.

Inhalt:

Ray und Elena erzählen sich gegenseitig die Geschichten ihrer Familie und Herkunft. Rays Großvater ist zur Jahrhundertwende als Straßenkind in New York …

Mehr

„Der Mann, der das Glück bringt“ ist ein Roman von Catalin Dorian Florescu, erschienen 2016.

Inhalt:

Ray und Elena erzählen sich gegenseitig die Geschichten ihrer Familie und Herkunft. Rays Großvater ist zur Jahrhundertwende als Straßenkind in New York aufgewachsen, sein hartes und schwieriges Leben wird von Ray erzählt. Elenas Großmutter und Mutter haben als Fischerfrauen in Rumänien im Donaudelta gelebt. Insgesamt gibt es drei Erzählungen der Lebensereignisse: Die des Großvaters von Ray, der Großmutter/Mutter von Elena und wie sich zufällig Ray und Elena in New York begegnet sind. Eine spannende und und interessante Schilderung der Lebensereignisse.

Meine Meinung.

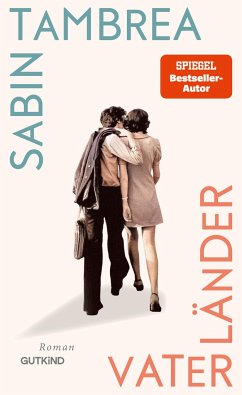

Am Anfang war die Sichtweise der Erzählperspektive schwierig zum Verständnis. Es war etwas verwirrend. Aber nach dem ersten Kapitel war es kein Problem mehr. Nach und nach entsteht ein Bild über das harte,schwierige und fantastische Leben im 20. Jahrhundert. Einige Überraschungen werden erzählt. Das Cover finde ich sehr gelungen, schlicht und träumerisch. Der Schreibstil des Autors ist flüssig, die Erzählperspektive war einmalig. Einige Textpassagen waren etwas zu lang und detailliert. Die Protagonisten wurden im Verlauf immer klarer aufgedeckt. Ein magisches Puzzle über verschiedene Leben, die alle das gleiche vereinen: Härte, Angst, Hoffnung. Mir hat das Buch gut gefallen, eine absolute Weiterempfehlung.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Catalin Dorian Florescu eröffnet seinen Roman „Der Mann, der das Glück bringt“ mit dem Tod. Während man als Leser durch die Zeilen schwebt, bleibt er auch ein stetiger Begleiter. Manchmal ist er greifbar, manchmal wird er nur angedeutet und trotzdem ist er immer …

Mehr

Catalin Dorian Florescu eröffnet seinen Roman „Der Mann, der das Glück bringt“ mit dem Tod. Während man als Leser durch die Zeilen schwebt, bleibt er auch ein stetiger Begleiter. Manchmal ist er greifbar, manchmal wird er nur angedeutet und trotzdem ist er immer präsent.

„Der Fluss nahm die Toten sanft auf, als ob er wusste, dass es besondere Tote waren. Der East River, so ungestüm er sein konnte, lag in der Morgendämmerung wie ein breiter, bleierner Streifen. Er war geduldig, er wollte dem Menschen nicht ins Handwerk pfuschen. Er würde die Toten des Ghettos an diesem Tag nicht mehr kriegen, dafür aber andere. Das war so gut wie sicher.“

Er begleitet den kleinen Straßenjungen ohne Namen und ohne Herkunft durch die kalten, einsamen Straßen von New York des frühen 20. Jahrhunderts und er begleitet Elena aus dem Donaudelta durch ihr junges Leben, das durch eine schlimme Krankheit jäh zerbricht.

Florescu schildert die Schicksale seiner Protagonisten sehr bildgewaltig und detailliert. Er hat mich durch diese Lebensgeschichten gerührt, weil sie ergreifend und aufwühlend beschrieben wurden.

Obwohl ich sehr aufmerksam und konzentriert lesen musste, um alle Details und Zusammenhänge zu verstehen, hat er mich durch seinen Schreibstil überzeugt.

Die sorgfältigen Recherchen des Autors machen den Roman zu einem glaubhaften und interessanten Lesestoff. Im Gegensatz zu vielen anderen Romanen habe ich bei diesem oft nachrecherchiert, weil mich bestimmte Zusammenhänge interessiert haben. Dabei ist mir aufgefallen, wie nah Florescu an der Realität blieb. Man spürt die Leidenschaft, die er in diese Erzählungen steckte, indem er immer wieder seine Perspektiven und Erzählweisen verändert. Das macht den thematisch hartherzigen Roman auch sehr spannend. Unterstrichen wird dies vor allem durch die Vorgriffe, die der Autor immer wieder geschickt einbaut.

Während der Leser die Großeltern der erzählenden Figuren bis ins junge Erwachsenenleben begleitet, leitet der Autor mit einem plötzlichen Bruch die Gegenwart ein. Diese Wendung ging mir persönlich zu schnell, ich hätte mir gewünscht mehr über die Umstände zu erfahren. Im letzten Drittel des Romans lernen sich die beiden kennen und stehen von da an im Mittelpunkt. Leider wird diese „Liebesgeschichte“ viel zu schnell abgehandelt. Mir blieb als Leser keine Gelegenheit mehr mich in die Figuren hineinzuversetzen, sie blieben mir fremd.

Fazit

Der Autor nimmt den Leser mit auf eine Reise in die Vergangenheit durch detailliert beschriebene Geschichten und Figuren mit hervorragend ausgearbeiteten Profilen. Sehr schade, dass diese Erzählweise gegen Ende an Kraft verloren hat. Durch den Verlust an Konsens wirkt der Roman gepresst und kann nicht abgerundet werden.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für