Nicht lieferbar

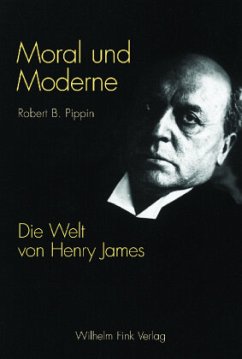

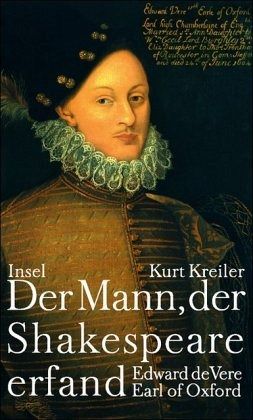

Der Mann, der Shakespeare erfand

Edward de Vere, Earl of Oxford

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Der Dichter William Shakespeare hat nichts zu tun mit dem Schauspieler und Geldverleiher William Shakspere aus Stratford-upon-Avon. Hinter dem literarischen Pseudonym Shake-speare verbirgt sich der gebildete Aristokrat Edward de Vere, Earl of Oxford, der am Hofe von Queen Elizabeth I. ein- und ausging. Die Dramen des "Speerschwingers" Shake-speare wurden dementsprechend nicht für das Globe Theatre, sondern für die englische Hofbühne geschrieben. Der Autor Ben Jonson gab Shakespeares Werke heraus und sorgte bewußt dafür, daß dem Strohmann William Shakspere eine Büste gesetzt wurde.Diese ...

Der Dichter William Shakespeare hat nichts zu tun mit dem Schauspieler und Geldverleiher William Shakspere aus Stratford-upon-Avon. Hinter dem literarischen Pseudonym Shake-speare verbirgt sich der gebildete Aristokrat Edward de Vere, Earl of Oxford, der am Hofe von Queen Elizabeth I. ein- und ausging. Die Dramen des "Speerschwingers" Shake-speare wurden dementsprechend nicht für das Globe Theatre, sondern für die englische Hofbühne geschrieben. Der Autor Ben Jonson gab Shakespeares Werke heraus und sorgte bewußt dafür, daß dem Strohmann William Shakspere eine Büste gesetzt wurde.

Diese erstaunlichen Behauptungen sind nicht Teil eines Romans, sondern einer wissenschaftlich fundierten Biographie, die romanhafter nicht sein könnte.

Kurt Kreiler hat den "Fall Shakespeare" neu aufgerollt. Im Gegensatz zu den bisherigen Verfechtern der "Oxford"-These arbeitet er nicht mit Vermutungen, sondern schafft Indizien herbei. Er erfindet nicht, sondern bringt Dokumente zum Sprechen. Shakspere, Bacon und Marlowe - haben das Nachsehen.

Dieses Buch ist das erste, das den Menschen hinter "Shakespeare" vor Augen stellt. Der Mann, der Shakespeare erfand räumt auf mit einer der langlebigsten Mystifikationen bzw. Fälschungen der Geschichte.

Diese erstaunlichen Behauptungen sind nicht Teil eines Romans, sondern einer wissenschaftlich fundierten Biographie, die romanhafter nicht sein könnte.

Kurt Kreiler hat den "Fall Shakespeare" neu aufgerollt. Im Gegensatz zu den bisherigen Verfechtern der "Oxford"-These arbeitet er nicht mit Vermutungen, sondern schafft Indizien herbei. Er erfindet nicht, sondern bringt Dokumente zum Sprechen. Shakspere, Bacon und Marlowe - haben das Nachsehen.

Dieses Buch ist das erste, das den Menschen hinter "Shakespeare" vor Augen stellt. Der Mann, der Shakespeare erfand räumt auf mit einer der langlebigsten Mystifikationen bzw. Fälschungen der Geschichte.