Die wahre Geschichte des französischen Arztes Samuel Pozzi und ein einzigartiger Einblick in das Paris der Belle Époque - eine Zeit des Wandels, der Wissenschaft und der Entdeckungen

Dr. Samuel Pozzi (1846-1918) war Arzt, Pionier auf dem Gebiet der Gynäkologie und Freigeist, ein intellektueller Wissenschaftler, der seiner Zeit weit voraus war: So führte er Hygienevorschriften vor Operationen in Frankreich ein und übersetzte Darwin ins Französische.

Ebenso reiste Dr. Pozzi, um Erkenntnisse zu gewinnen, und stand für einen engen Austausch zwischen England und dem Kontinent. Julian Barnes beleuchtet diese fruchtbaren Beziehungen und schreibt zugleich ein spannendes Plädoyer, an der Idee Europas festzuhalten.

Kenntnisreich, elegant und akribisch recherchiert, beschreibt Julian Barnes das privat turbulente Leben Dr. Pozzis und erzählt die Kulturgeschichte des Fin de Siècle und seiner Protagonistinnen und Protagonisten: Maler, Politiker, Künstler, Schauspieler, Schriftsteller. Von Robert de Montesquiou und Émile Zola bis hin zu Sarah Bernhardt und Marcel Proust.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Dr. Samuel Pozzi (1846-1918) war Arzt, Pionier auf dem Gebiet der Gynäkologie und Freigeist, ein intellektueller Wissenschaftler, der seiner Zeit weit voraus war: So führte er Hygienevorschriften vor Operationen in Frankreich ein und übersetzte Darwin ins Französische.

Ebenso reiste Dr. Pozzi, um Erkenntnisse zu gewinnen, und stand für einen engen Austausch zwischen England und dem Kontinent. Julian Barnes beleuchtet diese fruchtbaren Beziehungen und schreibt zugleich ein spannendes Plädoyer, an der Idee Europas festzuhalten.

Kenntnisreich, elegant und akribisch recherchiert, beschreibt Julian Barnes das privat turbulente Leben Dr. Pozzis und erzählt die Kulturgeschichte des Fin de Siècle und seiner Protagonistinnen und Protagonisten: Maler, Politiker, Künstler, Schauspieler, Schriftsteller. Von Robert de Montesquiou und Émile Zola bis hin zu Sarah Bernhardt und Marcel Proust.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

»Julian Barnes neues Buch 'Der Mann im roten Rock' ist ein geistreicher, fulminanter Essay über die Kunst und das Leben - und zugleich das Plädoyer für ein weltoffenes Europa.« Ulrich Rüdenauer WDR 3 Mosaik 20210114

Der englische Schriftsteller Julian Barnes erzählt in seinem neuen Buch aus dem Leben des französischen Mediziners Samuel Pozzi - und hält seiner britischen Heimat im Augenblick des Brexits eine Variante der Vergangenheit vor, in der Chauvinismus nicht die letzte Antwort ist.

Schon seit langem hat Julian Barnes den Nobelpreis für Literatur verdient. Um mal ganz entspannt und mit dem Unwichtigsten einzusteigen. Zum Glück hat es aber weder für Barnes selbst noch für sein Publikum je eine Rolle gespielt, ob und wann er diesen Preis denn nun kriegt. Und ob das überhaupt etwas ändern würde. Oder er das überhaupt nötig hätte. Die, die Julian Barnes lieben, wissen eh, was sie an ihm haben. Die anderen, die ihn noch kennenlernen dürfen, können sich schon jetzt freuen über ein Werk, das mit jedem früheren Buch interessanter wird. Liest man Barnes von hinten nach vorn und beginnt mit dem neuesten Buch, das in der kommenden Woche erscheint, "Der Mann im roten Rock" heißt und eine anekdotische Geschichte der französischen Belle Époque erzählt, lernt man Buch um Buch einen Autor kennen, der Sex, Politik und Geschichte in große literarische Unterhaltung verwandeln kann - und stößt schließlich am Anfang auf einen Debütanten, der schon damals, 1980, bei "Metroland", ziemlich genau weiß, was er kann. Und nicht will.

Das Zweite ist am Ende vielleicht sogar wichtiger als das Erste. Barnes kann Beziehungsromane schreiben, in denen das zerrüttete Verhältnis des späten zwanzigsten Jahrhunderts zu den Gewissheiten, welche die Jahrhunderte davor zusammengehalten haben - Glaube, Kunst, zivile Institutionen -, im Schlafzimmer aufgeführt wird: Wenn zwei Menschen sich lieben und belügen, aber gerade deswegen zusammenbleiben können, dann erzählt das eine Menge darüber, was "Wahrheit" eigentlich ist, ohne dass man dazu ein Seminar über postmoderne Theorie belegt haben muss.

Gleichzeitig will Julian Barnes von Anfang an nicht den einen, den großen Roman schreiben - auch wenn er noch so sehr Flaubert und die Russen des 19. Jahrhunderts dafür bewundert, dass sie es konnten. Julian Barnes aus Leicester, Sohn von Französischlehrer-Eltern, Bruder eines Philosophen, will viele kleine Romane. Und essayistischere Bücher zwischendurch. Er schreibt anfangs unter dem Pseudonym Dan Kavanagh zeitgleich noch Krimis über den schwulen Detektiv Duffy, aber er will auch aus seinem eigenen Leben erzählen. Und aus seinem Bücherschrank.

Barnes' Fähigkeit zur Liebe und zur Skepsis ist dabei immer gleichermaßen stark ausgeprägt. Weshalb er einerseits also einen Hang zum Beziehungsroman hat - die besten seiner kleinen Romane wie "Darüber reden" handeln davon - und andererseits einer der unprätentiösesten britischen Schriftsteller seiner Generation geblieben ist. Das ist auch nicht schwer. Denn zu dieser Generation gehören Martin Amis, Ian McEwan und Salman Rushdie, deren letzte Bücher vor allem davon handelten, wie enorm begeistert ihre Verfasser von den eigenen erzählerischen Fähigkeiten sind. Julian Barnes aber, der am 19. Januar fünfundsiebzig Jahre alt wird, scheint mehr der Maxime zu folgen, dass er immer weniger weiß, je mehr er liest. Und dass das wenige, was er verstanden hat, trotzdem am besten in Form eines Buches aufgehoben ist: Weil so ein Buch halt auch die Grenzen der eigenen Erkenntnis zur Sprache bringen kann. Weil ein Buch Gesetzen folgt, die es sich selbst geschrieben hat, und so zusammenbringen kann, was bis eben vielleicht noch gar nicht zusammengehört hat. Oder nie sollte. Aber dann kommt jemand wie Julian Barnes und stellt die Verbindung her. Und für die Dauer von ein paar Seiten könnte alles so gewesen sein.

Es hört sofort auf, kompliziert zu klingen, wenn man beginnt, Barnes zu lesen. "Der Mann im roten Rock", sein neuestes Buch, ist der Versuch, aus einer Epoche anhand einer historischen Figur zu erzählen, die sie von Anfang bis Ende durchwandert hat. Es geht um den französischen Arzt Samuel Pozzi, geboren 1846, gestorben 1918. Ein Freund der Familie Proust und Geliebter der Schauspiellegende Sarah Bernhardt. Arzt des Offiziers Dreyfus (der von der Affäre). Inhaber des ersten Lehrstuhls für Gynäkologie Frankreichs und Verfasser eines Standardwerks seines Fachs. Pionier der Behandlungstechniken und Hygieneregeln, fünfunddreißig Jahre lang behandelnder Arzt in einem öffentlichen Pariser Krankenhaus.

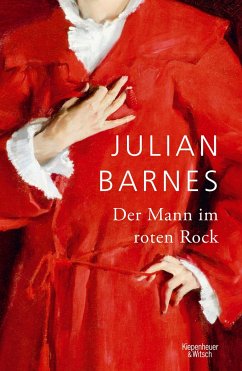

Und gemalt von John Singer Sargent. "Dr. Pozzi at home" heißt das Porträt, das Sargent 1881 malte und das diesem Buch seinen Titel gegeben hat, denn Pozzi, der "ekelhaft gut" ausgesehen haben soll, wie eine Prinzessin es sagte, die ihn kannte, trug darauf: einen roten Morgenrock. Es geht auch deshalb hier immer wieder um Schlafzimmer und was sich in ihnen abspielt, es geht um Stil und Oberflächen, um das Verhältnis von Schönheit zu Wahrheit, von Inszenierung und Realität, um ästhetisiertes Leben.

"Pozzi war überall", schreibt Julian Barnes auf Seite 217. Und stellt diesen späten Satz, der genauso gut auch der erste seines neuen Buchs hätte sein können, aber in Klammern: "(Pozzi war überall)". Es ist, als wollte Barnes damit noch einmal deutlich machen - nachdem er 216 Seiten lang um seine Hauptfigur ein immer größeres Geflecht anderer Berühmtheiten gesponnen hatte, Oscar Wilde, Joris Karl Huysmans, selbst der Entdecker des Tourette-Syndroms kommen vor -, dass man Samuel Pozzis Bedeutung für die sogenannte Belle Époque bitte nicht überbewerten darf. Auch wenn ein ganzes Buch jetzt davon handelt. Aber dieses Buch collagiert nur Elemente einer Vergangenheit anhand der Materialien, die Barnes von ihr finden konnte (Tagebücher, Gemälde, Briefe, Romane, Sammelbildchen), weil sie zu finden waren. Beziehungsweise Barnes sie gefunden hat, weil er diese Zeit und ihre Literatur so liebt. Vielleicht wäre dieses Buch auch nie geschrieben worden, wenn Barnes nicht 2015 in der National Portrait Gallery seiner Heimatstadt London auf Sargents "Dr. Pozzi at home" gestoßen wäre, als es dort als Leihgabe hing.

Aber es geht hier deswegen nicht um Zufall. Sondern um die Relativität einer Erzählung im Verhältnis zu allen anderen denkbaren Erzählungen des Vergangenen und der Gegenwart, die ihren Sinn aus jenen Traditionen und Entwicklungen zieht, die sie in ihr zu erkennen glaubt. Wir stiften schon Sinn, indem uns etwas auffällt unter einer Million Dingen, die uns auffallen könnten - die eigentliche Erkenntnis muss aber genau darin bestehen, dass uns genau das auch auffällt. "Wir wissen es nicht", das ist das Leitmotiv dieses Buchs und letztlich auch des gesamten Werks von Julian Barnes. Wir wissen nicht, wie es wirklich war, aber wir konstruieren es so, dass es zu unseren Wünschen und Affekten passt. Jahrestage kann man gern vergessen, aber diese Erkenntnis besser nicht, wann immer in der Politik die Geschichte zum Kronzeugen berufen wird.

"Niemand sagte 1895 oder 1900 in Paris zum anderen: ,Wir leben in der Belle Époque, und das sollten wir auskosten.'", schreibt Barnes einmal. "Der Ausdruck für diese Zeit des Friedens zwischen der katastrophalen französischen Niederlage von 1870-71 und dem katastrophalen französischen Sieg von 1914-18 hielt erst 1940-41, nach einer weiteren französischen Niederlage, in die Sprache Einzug." Es war der Titel einer Radiosendung, aus dem dann der "Inbegriff von Frieden und Freude, von Glamour mit mehr als einem Hauch von Dekadenz" wurde, bevor "dieses kuschelige Fantasiegebilde - mit einiger Verspätung - vom metallischen zwanzigsten Jahrhundert weggefegt wurde."

Barnes ist nie einfach nur irgendwie kalt postmodern gewesen bei seinen Experimenten mit Literatur und Wahrheit. Im Gegenteil ist das, was er in diesem neuen Buch wieder tut und auch schon in früheren Büchern tat (wie seine Collage über den Tod, "Nichts, was man fürchten müsste", oder sein Literaturroman "Flauberts Papagei") belebt von großer Sanftheit und Nachsicht. Er schaut auf die Menschen vor seiner Zeit und sieht, wie auch sie sich bemühten um Liebe, Tod und Wahrheit, und dann starben sie doch, oder brachen Herzen, die anderer und die eigenen.

Auch wenn Samuel Pozzis Modernität und Weltgewandtheit so beispielhaft waren, dass man sich gut vorstellen könnte, dass die Franzosen alle möglichen Institutionen von heute nach ihm benennen, so wie die Deutschen es mit Humboldt tun - man könnte die Jahre, die Pozzi durchlebte und Barnes mit ihm durchwandert, immer auch ganz anders beschreiben. Anhand des jüdischen Offiziers Dreyfus ist das auch geschehen, dessen ungerechtfertigte Verurteilung zum Landesverräter das Frankreich der Dritten Republik in eine tiefe Krise stürzte. Wie viele Neuerscheinungen der letzten Zeit haben irgendwelche Jahre zu Schicksalsdaten erklärt, in denen alle geheimen Ströme der Vergangenheit so neuralgisch zusammenliefen, dass ja nur genau die Gegenwart dabei herauskommen konnte, in der wir heute leben? 1913, 1917, 1919, 1815, 1979, 1981?

Der Erkenntnistheoretiker Barnes dagegen entdeckt das Porträt Pozzis ein Jahr bevor seine Leute sich für den Brexit entscheiden. Pozzi ist zwar kein Unbekannter in der französischen Geschichte, und Julian Barnes, für den Frankreich eine Sehnsuchtsheimat ist, wusste natürlich schon, wen er da vor sich hat. Aber welchen Stoff er da gefunden hat, zeigt sich erst ein Jahr später, im Lichte des Referendums über den britischen Austritt aus der EU.

Plötzlich erscheint eine fast genau hundert Jahre alte Maxime Pozzis - "Chauvinismus ist eine Erscheinungsform der Ignoranz" - wie die Antwort auf eine sehr aktuelle Frage. "Ich habe dieses Buch im letzten Jahr vor Großbritanniens verblendetem, masochistischem Austritt aus der Europäischen Union geschrieben", erklärt Barnes in seinem Nachwort aus dem Mai 2019. "Und Dr. Pozzis Maxime kam mir oft in den Sinn, während die englische politische Elite, unfähig, sich in das Denken von Europäern hineinzuversetzen (oder nicht willens oder zu dumm dazu), sich immer wieder so benahm, als könnte das, was sie selbst wollte, und das, was passieren würde, ein und dasselbe sein. Die Engländer (nicht die Briten) rühmen sich oft allzu selbstgefällig, dass sie auf ihrer Insel glücklich und zufrieden seien und sich gar nicht für ,dieses andere' interessierten, über das man so schön lästern und leichthin Witze machen konnte."

Dieses neue Buch über den weltgewandten, allseits gebildeten, neugierigen Samuel Pozzi und seine Freunde und Feinde, die Geschichte eines Wissenschaftlers, der um die Welt reiste, um von anderen Nationen zu lernen, erscheint nicht nur zum 75. Geburtstag seines Autors. Sondern auch im ersten Jahr nach dem Brexit. Es erinnert auf jeder Seite daran, dass es einst ein Privileg der Reichen und Hochmögenden war, sich von Land zu Land bewegen zu können. Großbritannien hat sich soeben aus dem europäischen Projekt verabschiedet, diese Bewegungsfreiheit für alle zu garantieren.

Samuel Pozzi wurde am 13. Juni 1918 von einem eigenen Patienten ermordet. Bei der Notoperation hat er dem behandelnden Chirurgen erst noch selbst assistiert.

TOBIAS RÜTHER

Julian Barnes: "Der Mann im roten Rock". Übersetzt von Gertraude Krueger. Kiepenheuer & Witsch, 304 Seiten, 24 Euro. Im April erscheint bei Kampa die nächste Neuauflage eines alten Duffy-Krimis von Julian Barnes alias Dan Kavanagh: "Heiße Fracht" (240 Seiten, 16,90 Euro).

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension

Bewundernd und begeistert besingt Rezensentin Susanne Mayer diesen "großen Barnes", der sich wieder mal, ganz im hoch versierten Gestus britischer Erzählkunst dem Französischen widmet. Noch eine Feier also jenes "kulturellen Gewebes", das die Briten mit den Kontinentaleuropäern verbindet, und das nicht von ungefähr in Brexit-Zeiten. Die Belle Epoque um 1900 ist Barnes' Lieblingsepoche, und Dr. Pozzi ist für ihn ein genialer Repräsentant der Epoche, so die Rezensentin, denn er vereint ihren dekadenten Glamour mit dem gleichzeitig erblühenden Geist des technisch-wissenschaftlichen Fortschritts. Ihn bannt Barnes in eine höchst fruchtbare und für ihn so typische Dreierkonstellation mit dem Grafen von Montesquiou und dem Prinzen von Poilignac, zwei Gestalten des Fin de Siècle, die aus Huysmans und Proust bekannt sind, erfahren wir. Susanne Mayer schwelgt nur so. Und dann ist das "herrliche Buch" plötzlich aus.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Im Schlafzimmer der Geschichte

Der englische Schriftsteller Julian Barnes erzählt in seinem neuen Buch aus dem Leben des französischen Mediziners Samuel Pozzi - und hält seiner britischen Heimat im Augenblick des Brexits eine Variante der Vergangenheit vor, in der Chauvinismus nicht die letzte Antwort ist.

Schon seit langem hat Julian Barnes den Nobelpreis für Literatur verdient. Um mal ganz entspannt und mit dem Unwichtigsten einzusteigen. Zum Glück hat es aber weder für Barnes selbst noch für sein Publikum je eine Rolle gespielt, ob und wann er diesen Preis denn nun kriegt. Und ob das überhaupt etwas ändern würde. Oder er das überhaupt nötig hätte. Die, die Julian Barnes lieben, wissen eh, was sie an ihm haben. Die anderen, die ihn noch kennenlernen dürfen, können sich schon jetzt freuen über ein Werk, das mit jedem früheren Buch interessanter wird. Liest man Barnes von hinten nach vorn und beginnt mit dem neuesten Buch, das in der kommenden Woche erscheint, "Der Mann im roten Rock" heißt und eine anekdotische Geschichte der französischen Belle Époque erzählt, lernt man Buch um Buch einen Autor kennen, der Sex, Politik und Geschichte in große literarische Unterhaltung verwandeln kann - und stößt schließlich am Anfang auf einen Debütanten, der schon damals, 1980, bei "Metroland", ziemlich genau weiß, was er kann. Und nicht will.

Das Zweite ist am Ende vielleicht sogar wichtiger als das Erste. Barnes kann Beziehungsromane schreiben, in denen das zerrüttete Verhältnis des späten zwanzigsten Jahrhunderts zu den Gewissheiten, welche die Jahrhunderte davor zusammengehalten haben - Glaube, Kunst, zivile Institutionen -, im Schlafzimmer aufgeführt wird: Wenn zwei Menschen sich lieben und belügen, aber gerade deswegen zusammenbleiben können, dann erzählt das eine Menge darüber, was "Wahrheit" eigentlich ist, ohne dass man dazu ein Seminar über postmoderne Theorie belegt haben muss.

Gleichzeitig will Julian Barnes von Anfang an nicht den einen, den großen Roman schreiben - auch wenn er noch so sehr Flaubert und die Russen des 19. Jahrhunderts dafür bewundert, dass sie es konnten. Julian Barnes aus Leicester, Sohn von Französischlehrer-Eltern, Bruder eines Philosophen, will viele kleine Romane. Und essayistischere Bücher zwischendurch. Er schreibt anfangs unter dem Pseudonym Dan Kavanagh zeitgleich noch Krimis über den schwulen Detektiv Duffy, aber er will auch aus seinem eigenen Leben erzählen. Und aus seinem Bücherschrank.

Barnes' Fähigkeit zur Liebe und zur Skepsis ist dabei immer gleichermaßen stark ausgeprägt. Weshalb er einerseits also einen Hang zum Beziehungsroman hat - die besten seiner kleinen Romane wie "Darüber reden" handeln davon - und andererseits einer der unprätentiösesten britischen Schriftsteller seiner Generation geblieben ist. Das ist auch nicht schwer. Denn zu dieser Generation gehören Martin Amis, Ian McEwan und Salman Rushdie, deren letzte Bücher vor allem davon handelten, wie enorm begeistert ihre Verfasser von den eigenen erzählerischen Fähigkeiten sind. Julian Barnes aber, der am 19. Januar fünfundsiebzig Jahre alt wird, scheint mehr der Maxime zu folgen, dass er immer weniger weiß, je mehr er liest. Und dass das wenige, was er verstanden hat, trotzdem am besten in Form eines Buches aufgehoben ist: Weil so ein Buch halt auch die Grenzen der eigenen Erkenntnis zur Sprache bringen kann. Weil ein Buch Gesetzen folgt, die es sich selbst geschrieben hat, und so zusammenbringen kann, was bis eben vielleicht noch gar nicht zusammengehört hat. Oder nie sollte. Aber dann kommt jemand wie Julian Barnes und stellt die Verbindung her. Und für die Dauer von ein paar Seiten könnte alles so gewesen sein.

Es hört sofort auf, kompliziert zu klingen, wenn man beginnt, Barnes zu lesen. "Der Mann im roten Rock", sein neuestes Buch, ist der Versuch, aus einer Epoche anhand einer historischen Figur zu erzählen, die sie von Anfang bis Ende durchwandert hat. Es geht um den französischen Arzt Samuel Pozzi, geboren 1846, gestorben 1918. Ein Freund der Familie Proust und Geliebter der Schauspiellegende Sarah Bernhardt. Arzt des Offiziers Dreyfus (der von der Affäre). Inhaber des ersten Lehrstuhls für Gynäkologie Frankreichs und Verfasser eines Standardwerks seines Fachs. Pionier der Behandlungstechniken und Hygieneregeln, fünfunddreißig Jahre lang behandelnder Arzt in einem öffentlichen Pariser Krankenhaus.

Und gemalt von John Singer Sargent. "Dr. Pozzi at home" heißt das Porträt, das Sargent 1881 malte und das diesem Buch seinen Titel gegeben hat, denn Pozzi, der "ekelhaft gut" ausgesehen haben soll, wie eine Prinzessin es sagte, die ihn kannte, trug darauf: einen roten Morgenrock. Es geht auch deshalb hier immer wieder um Schlafzimmer und was sich in ihnen abspielt, es geht um Stil und Oberflächen, um das Verhältnis von Schönheit zu Wahrheit, von Inszenierung und Realität, um ästhetisiertes Leben.

"Pozzi war überall", schreibt Julian Barnes auf Seite 217. Und stellt diesen späten Satz, der genauso gut auch der erste seines neuen Buchs hätte sein können, aber in Klammern: "(Pozzi war überall)". Es ist, als wollte Barnes damit noch einmal deutlich machen - nachdem er 216 Seiten lang um seine Hauptfigur ein immer größeres Geflecht anderer Berühmtheiten gesponnen hatte, Oscar Wilde, Joris Karl Huysmans, selbst der Entdecker des Tourette-Syndroms kommen vor -, dass man Samuel Pozzis Bedeutung für die sogenannte Belle Époque bitte nicht überbewerten darf. Auch wenn ein ganzes Buch jetzt davon handelt. Aber dieses Buch collagiert nur Elemente einer Vergangenheit anhand der Materialien, die Barnes von ihr finden konnte (Tagebücher, Gemälde, Briefe, Romane, Sammelbildchen), weil sie zu finden waren. Beziehungsweise Barnes sie gefunden hat, weil er diese Zeit und ihre Literatur so liebt. Vielleicht wäre dieses Buch auch nie geschrieben worden, wenn Barnes nicht 2015 in der National Portrait Gallery seiner Heimatstadt London auf Sargents "Dr. Pozzi at home" gestoßen wäre, als es dort als Leihgabe hing.

Aber es geht hier deswegen nicht um Zufall. Sondern um die Relativität einer Erzählung im Verhältnis zu allen anderen denkbaren Erzählungen des Vergangenen und der Gegenwart, die ihren Sinn aus jenen Traditionen und Entwicklungen zieht, die sie in ihr zu erkennen glaubt. Wir stiften schon Sinn, indem uns etwas auffällt unter einer Million Dingen, die uns auffallen könnten - die eigentliche Erkenntnis muss aber genau darin bestehen, dass uns genau das auch auffällt. "Wir wissen es nicht", das ist das Leitmotiv dieses Buchs und letztlich auch des gesamten Werks von Julian Barnes. Wir wissen nicht, wie es wirklich war, aber wir konstruieren es so, dass es zu unseren Wünschen und Affekten passt. Jahrestage kann man gern vergessen, aber diese Erkenntnis besser nicht, wann immer in der Politik die Geschichte zum Kronzeugen berufen wird.

"Niemand sagte 1895 oder 1900 in Paris zum anderen: ,Wir leben in der Belle Époque, und das sollten wir auskosten.'", schreibt Barnes einmal. "Der Ausdruck für diese Zeit des Friedens zwischen der katastrophalen französischen Niederlage von 1870-71 und dem katastrophalen französischen Sieg von 1914-18 hielt erst 1940-41, nach einer weiteren französischen Niederlage, in die Sprache Einzug." Es war der Titel einer Radiosendung, aus dem dann der "Inbegriff von Frieden und Freude, von Glamour mit mehr als einem Hauch von Dekadenz" wurde, bevor "dieses kuschelige Fantasiegebilde - mit einiger Verspätung - vom metallischen zwanzigsten Jahrhundert weggefegt wurde."

Barnes ist nie einfach nur irgendwie kalt postmodern gewesen bei seinen Experimenten mit Literatur und Wahrheit. Im Gegenteil ist das, was er in diesem neuen Buch wieder tut und auch schon in früheren Büchern tat (wie seine Collage über den Tod, "Nichts, was man fürchten müsste", oder sein Literaturroman "Flauberts Papagei") belebt von großer Sanftheit und Nachsicht. Er schaut auf die Menschen vor seiner Zeit und sieht, wie auch sie sich bemühten um Liebe, Tod und Wahrheit, und dann starben sie doch, oder brachen Herzen, die anderer und die eigenen.

Auch wenn Samuel Pozzis Modernität und Weltgewandtheit so beispielhaft waren, dass man sich gut vorstellen könnte, dass die Franzosen alle möglichen Institutionen von heute nach ihm benennen, so wie die Deutschen es mit Humboldt tun - man könnte die Jahre, die Pozzi durchlebte und Barnes mit ihm durchwandert, immer auch ganz anders beschreiben. Anhand des jüdischen Offiziers Dreyfus ist das auch geschehen, dessen ungerechtfertigte Verurteilung zum Landesverräter das Frankreich der Dritten Republik in eine tiefe Krise stürzte. Wie viele Neuerscheinungen der letzten Zeit haben irgendwelche Jahre zu Schicksalsdaten erklärt, in denen alle geheimen Ströme der Vergangenheit so neuralgisch zusammenliefen, dass ja nur genau die Gegenwart dabei herauskommen konnte, in der wir heute leben? 1913, 1917, 1919, 1815, 1979, 1981?

Der Erkenntnistheoretiker Barnes dagegen entdeckt das Porträt Pozzis ein Jahr bevor seine Leute sich für den Brexit entscheiden. Pozzi ist zwar kein Unbekannter in der französischen Geschichte, und Julian Barnes, für den Frankreich eine Sehnsuchtsheimat ist, wusste natürlich schon, wen er da vor sich hat. Aber welchen Stoff er da gefunden hat, zeigt sich erst ein Jahr später, im Lichte des Referendums über den britischen Austritt aus der EU.

Plötzlich erscheint eine fast genau hundert Jahre alte Maxime Pozzis - "Chauvinismus ist eine Erscheinungsform der Ignoranz" - wie die Antwort auf eine sehr aktuelle Frage. "Ich habe dieses Buch im letzten Jahr vor Großbritanniens verblendetem, masochistischem Austritt aus der Europäischen Union geschrieben", erklärt Barnes in seinem Nachwort aus dem Mai 2019. "Und Dr. Pozzis Maxime kam mir oft in den Sinn, während die englische politische Elite, unfähig, sich in das Denken von Europäern hineinzuversetzen (oder nicht willens oder zu dumm dazu), sich immer wieder so benahm, als könnte das, was sie selbst wollte, und das, was passieren würde, ein und dasselbe sein. Die Engländer (nicht die Briten) rühmen sich oft allzu selbstgefällig, dass sie auf ihrer Insel glücklich und zufrieden seien und sich gar nicht für ,dieses andere' interessierten, über das man so schön lästern und leichthin Witze machen konnte."

Dieses neue Buch über den weltgewandten, allseits gebildeten, neugierigen Samuel Pozzi und seine Freunde und Feinde, die Geschichte eines Wissenschaftlers, der um die Welt reiste, um von anderen Nationen zu lernen, erscheint nicht nur zum 75. Geburtstag seines Autors. Sondern auch im ersten Jahr nach dem Brexit. Es erinnert auf jeder Seite daran, dass es einst ein Privileg der Reichen und Hochmögenden war, sich von Land zu Land bewegen zu können. Großbritannien hat sich soeben aus dem europäischen Projekt verabschiedet, diese Bewegungsfreiheit für alle zu garantieren.

Samuel Pozzi wurde am 13. Juni 1918 von einem eigenen Patienten ermordet. Bei der Notoperation hat er dem behandelnden Chirurgen erst noch selbst assistiert.

TOBIAS RÜTHER

Julian Barnes: "Der Mann im roten Rock". Übersetzt von Gertraude Krueger. Kiepenheuer & Witsch, 304 Seiten, 24 Euro. Im April erscheint bei Kampa die nächste Neuauflage eines alten Duffy-Krimis von Julian Barnes alias Dan Kavanagh: "Heiße Fracht" (240 Seiten, 16,90 Euro).

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Der englische Schriftsteller Julian Barnes erzählt in seinem neuen Buch aus dem Leben des französischen Mediziners Samuel Pozzi - und hält seiner britischen Heimat im Augenblick des Brexits eine Variante der Vergangenheit vor, in der Chauvinismus nicht die letzte Antwort ist.

Schon seit langem hat Julian Barnes den Nobelpreis für Literatur verdient. Um mal ganz entspannt und mit dem Unwichtigsten einzusteigen. Zum Glück hat es aber weder für Barnes selbst noch für sein Publikum je eine Rolle gespielt, ob und wann er diesen Preis denn nun kriegt. Und ob das überhaupt etwas ändern würde. Oder er das überhaupt nötig hätte. Die, die Julian Barnes lieben, wissen eh, was sie an ihm haben. Die anderen, die ihn noch kennenlernen dürfen, können sich schon jetzt freuen über ein Werk, das mit jedem früheren Buch interessanter wird. Liest man Barnes von hinten nach vorn und beginnt mit dem neuesten Buch, das in der kommenden Woche erscheint, "Der Mann im roten Rock" heißt und eine anekdotische Geschichte der französischen Belle Époque erzählt, lernt man Buch um Buch einen Autor kennen, der Sex, Politik und Geschichte in große literarische Unterhaltung verwandeln kann - und stößt schließlich am Anfang auf einen Debütanten, der schon damals, 1980, bei "Metroland", ziemlich genau weiß, was er kann. Und nicht will.

Das Zweite ist am Ende vielleicht sogar wichtiger als das Erste. Barnes kann Beziehungsromane schreiben, in denen das zerrüttete Verhältnis des späten zwanzigsten Jahrhunderts zu den Gewissheiten, welche die Jahrhunderte davor zusammengehalten haben - Glaube, Kunst, zivile Institutionen -, im Schlafzimmer aufgeführt wird: Wenn zwei Menschen sich lieben und belügen, aber gerade deswegen zusammenbleiben können, dann erzählt das eine Menge darüber, was "Wahrheit" eigentlich ist, ohne dass man dazu ein Seminar über postmoderne Theorie belegt haben muss.

Gleichzeitig will Julian Barnes von Anfang an nicht den einen, den großen Roman schreiben - auch wenn er noch so sehr Flaubert und die Russen des 19. Jahrhunderts dafür bewundert, dass sie es konnten. Julian Barnes aus Leicester, Sohn von Französischlehrer-Eltern, Bruder eines Philosophen, will viele kleine Romane. Und essayistischere Bücher zwischendurch. Er schreibt anfangs unter dem Pseudonym Dan Kavanagh zeitgleich noch Krimis über den schwulen Detektiv Duffy, aber er will auch aus seinem eigenen Leben erzählen. Und aus seinem Bücherschrank.

Barnes' Fähigkeit zur Liebe und zur Skepsis ist dabei immer gleichermaßen stark ausgeprägt. Weshalb er einerseits also einen Hang zum Beziehungsroman hat - die besten seiner kleinen Romane wie "Darüber reden" handeln davon - und andererseits einer der unprätentiösesten britischen Schriftsteller seiner Generation geblieben ist. Das ist auch nicht schwer. Denn zu dieser Generation gehören Martin Amis, Ian McEwan und Salman Rushdie, deren letzte Bücher vor allem davon handelten, wie enorm begeistert ihre Verfasser von den eigenen erzählerischen Fähigkeiten sind. Julian Barnes aber, der am 19. Januar fünfundsiebzig Jahre alt wird, scheint mehr der Maxime zu folgen, dass er immer weniger weiß, je mehr er liest. Und dass das wenige, was er verstanden hat, trotzdem am besten in Form eines Buches aufgehoben ist: Weil so ein Buch halt auch die Grenzen der eigenen Erkenntnis zur Sprache bringen kann. Weil ein Buch Gesetzen folgt, die es sich selbst geschrieben hat, und so zusammenbringen kann, was bis eben vielleicht noch gar nicht zusammengehört hat. Oder nie sollte. Aber dann kommt jemand wie Julian Barnes und stellt die Verbindung her. Und für die Dauer von ein paar Seiten könnte alles so gewesen sein.

Es hört sofort auf, kompliziert zu klingen, wenn man beginnt, Barnes zu lesen. "Der Mann im roten Rock", sein neuestes Buch, ist der Versuch, aus einer Epoche anhand einer historischen Figur zu erzählen, die sie von Anfang bis Ende durchwandert hat. Es geht um den französischen Arzt Samuel Pozzi, geboren 1846, gestorben 1918. Ein Freund der Familie Proust und Geliebter der Schauspiellegende Sarah Bernhardt. Arzt des Offiziers Dreyfus (der von der Affäre). Inhaber des ersten Lehrstuhls für Gynäkologie Frankreichs und Verfasser eines Standardwerks seines Fachs. Pionier der Behandlungstechniken und Hygieneregeln, fünfunddreißig Jahre lang behandelnder Arzt in einem öffentlichen Pariser Krankenhaus.

Und gemalt von John Singer Sargent. "Dr. Pozzi at home" heißt das Porträt, das Sargent 1881 malte und das diesem Buch seinen Titel gegeben hat, denn Pozzi, der "ekelhaft gut" ausgesehen haben soll, wie eine Prinzessin es sagte, die ihn kannte, trug darauf: einen roten Morgenrock. Es geht auch deshalb hier immer wieder um Schlafzimmer und was sich in ihnen abspielt, es geht um Stil und Oberflächen, um das Verhältnis von Schönheit zu Wahrheit, von Inszenierung und Realität, um ästhetisiertes Leben.

"Pozzi war überall", schreibt Julian Barnes auf Seite 217. Und stellt diesen späten Satz, der genauso gut auch der erste seines neuen Buchs hätte sein können, aber in Klammern: "(Pozzi war überall)". Es ist, als wollte Barnes damit noch einmal deutlich machen - nachdem er 216 Seiten lang um seine Hauptfigur ein immer größeres Geflecht anderer Berühmtheiten gesponnen hatte, Oscar Wilde, Joris Karl Huysmans, selbst der Entdecker des Tourette-Syndroms kommen vor -, dass man Samuel Pozzis Bedeutung für die sogenannte Belle Époque bitte nicht überbewerten darf. Auch wenn ein ganzes Buch jetzt davon handelt. Aber dieses Buch collagiert nur Elemente einer Vergangenheit anhand der Materialien, die Barnes von ihr finden konnte (Tagebücher, Gemälde, Briefe, Romane, Sammelbildchen), weil sie zu finden waren. Beziehungsweise Barnes sie gefunden hat, weil er diese Zeit und ihre Literatur so liebt. Vielleicht wäre dieses Buch auch nie geschrieben worden, wenn Barnes nicht 2015 in der National Portrait Gallery seiner Heimatstadt London auf Sargents "Dr. Pozzi at home" gestoßen wäre, als es dort als Leihgabe hing.

Aber es geht hier deswegen nicht um Zufall. Sondern um die Relativität einer Erzählung im Verhältnis zu allen anderen denkbaren Erzählungen des Vergangenen und der Gegenwart, die ihren Sinn aus jenen Traditionen und Entwicklungen zieht, die sie in ihr zu erkennen glaubt. Wir stiften schon Sinn, indem uns etwas auffällt unter einer Million Dingen, die uns auffallen könnten - die eigentliche Erkenntnis muss aber genau darin bestehen, dass uns genau das auch auffällt. "Wir wissen es nicht", das ist das Leitmotiv dieses Buchs und letztlich auch des gesamten Werks von Julian Barnes. Wir wissen nicht, wie es wirklich war, aber wir konstruieren es so, dass es zu unseren Wünschen und Affekten passt. Jahrestage kann man gern vergessen, aber diese Erkenntnis besser nicht, wann immer in der Politik die Geschichte zum Kronzeugen berufen wird.

"Niemand sagte 1895 oder 1900 in Paris zum anderen: ,Wir leben in der Belle Époque, und das sollten wir auskosten.'", schreibt Barnes einmal. "Der Ausdruck für diese Zeit des Friedens zwischen der katastrophalen französischen Niederlage von 1870-71 und dem katastrophalen französischen Sieg von 1914-18 hielt erst 1940-41, nach einer weiteren französischen Niederlage, in die Sprache Einzug." Es war der Titel einer Radiosendung, aus dem dann der "Inbegriff von Frieden und Freude, von Glamour mit mehr als einem Hauch von Dekadenz" wurde, bevor "dieses kuschelige Fantasiegebilde - mit einiger Verspätung - vom metallischen zwanzigsten Jahrhundert weggefegt wurde."

Barnes ist nie einfach nur irgendwie kalt postmodern gewesen bei seinen Experimenten mit Literatur und Wahrheit. Im Gegenteil ist das, was er in diesem neuen Buch wieder tut und auch schon in früheren Büchern tat (wie seine Collage über den Tod, "Nichts, was man fürchten müsste", oder sein Literaturroman "Flauberts Papagei") belebt von großer Sanftheit und Nachsicht. Er schaut auf die Menschen vor seiner Zeit und sieht, wie auch sie sich bemühten um Liebe, Tod und Wahrheit, und dann starben sie doch, oder brachen Herzen, die anderer und die eigenen.

Auch wenn Samuel Pozzis Modernität und Weltgewandtheit so beispielhaft waren, dass man sich gut vorstellen könnte, dass die Franzosen alle möglichen Institutionen von heute nach ihm benennen, so wie die Deutschen es mit Humboldt tun - man könnte die Jahre, die Pozzi durchlebte und Barnes mit ihm durchwandert, immer auch ganz anders beschreiben. Anhand des jüdischen Offiziers Dreyfus ist das auch geschehen, dessen ungerechtfertigte Verurteilung zum Landesverräter das Frankreich der Dritten Republik in eine tiefe Krise stürzte. Wie viele Neuerscheinungen der letzten Zeit haben irgendwelche Jahre zu Schicksalsdaten erklärt, in denen alle geheimen Ströme der Vergangenheit so neuralgisch zusammenliefen, dass ja nur genau die Gegenwart dabei herauskommen konnte, in der wir heute leben? 1913, 1917, 1919, 1815, 1979, 1981?

Der Erkenntnistheoretiker Barnes dagegen entdeckt das Porträt Pozzis ein Jahr bevor seine Leute sich für den Brexit entscheiden. Pozzi ist zwar kein Unbekannter in der französischen Geschichte, und Julian Barnes, für den Frankreich eine Sehnsuchtsheimat ist, wusste natürlich schon, wen er da vor sich hat. Aber welchen Stoff er da gefunden hat, zeigt sich erst ein Jahr später, im Lichte des Referendums über den britischen Austritt aus der EU.

Plötzlich erscheint eine fast genau hundert Jahre alte Maxime Pozzis - "Chauvinismus ist eine Erscheinungsform der Ignoranz" - wie die Antwort auf eine sehr aktuelle Frage. "Ich habe dieses Buch im letzten Jahr vor Großbritanniens verblendetem, masochistischem Austritt aus der Europäischen Union geschrieben", erklärt Barnes in seinem Nachwort aus dem Mai 2019. "Und Dr. Pozzis Maxime kam mir oft in den Sinn, während die englische politische Elite, unfähig, sich in das Denken von Europäern hineinzuversetzen (oder nicht willens oder zu dumm dazu), sich immer wieder so benahm, als könnte das, was sie selbst wollte, und das, was passieren würde, ein und dasselbe sein. Die Engländer (nicht die Briten) rühmen sich oft allzu selbstgefällig, dass sie auf ihrer Insel glücklich und zufrieden seien und sich gar nicht für ,dieses andere' interessierten, über das man so schön lästern und leichthin Witze machen konnte."

Dieses neue Buch über den weltgewandten, allseits gebildeten, neugierigen Samuel Pozzi und seine Freunde und Feinde, die Geschichte eines Wissenschaftlers, der um die Welt reiste, um von anderen Nationen zu lernen, erscheint nicht nur zum 75. Geburtstag seines Autors. Sondern auch im ersten Jahr nach dem Brexit. Es erinnert auf jeder Seite daran, dass es einst ein Privileg der Reichen und Hochmögenden war, sich von Land zu Land bewegen zu können. Großbritannien hat sich soeben aus dem europäischen Projekt verabschiedet, diese Bewegungsfreiheit für alle zu garantieren.

Samuel Pozzi wurde am 13. Juni 1918 von einem eigenen Patienten ermordet. Bei der Notoperation hat er dem behandelnden Chirurgen erst noch selbst assistiert.

TOBIAS RÜTHER

Julian Barnes: "Der Mann im roten Rock". Übersetzt von Gertraude Krueger. Kiepenheuer & Witsch, 304 Seiten, 24 Euro. Im April erscheint bei Kampa die nächste Neuauflage eines alten Duffy-Krimis von Julian Barnes alias Dan Kavanagh: "Heiße Fracht" (240 Seiten, 16,90 Euro).

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main