Sechzehn Jahre nach seinem Weltbestseller Die Straße kehrt Pulitzer-Preisträger Cormac McCarthy zurück mit dem ersten Teil seines zweibändigen Meisterwerks. Der Passagier und Stella Maris: Zwei Romane ohne Vorbild. Die Wahrheit des einen negiert die des anderen.

1980, Pass Christian, Mississippi: Bobby Western, Bergungstaucher mit Tiefenangst, stürzt sich ins dunkle Meer und taucht hinab zu einer abgestürzten Jet Star. Im Wrack findet er neun in ihren Sitzen festgeschnallte Leichen. Es fehlen: der Flugschreiber und der zehnte Passagier. Bald mehren sich die Zeichen, dass Western in etwas Größeres geraten ist. Er wird von skrupellosen Männern mit Dienstausweisen verfolgt und heimgesucht von der Erinnerung an seinen Vater, der an der Erfindung der Atombombe beteiligt war, und von der Trauer um seine Schwester, seiner großen Liebe und seinem größten Verderben.

Der Passagier führt - von den geschwätzigen Kneipen New Orleans' über die sumpfigen Bayous und die Einsamkeit Idahos bis zu einer verlassenen Ölplattform vor der Küste Floridas - quer durch die mythischen Räume der USA. Ein atemberaubender Roman über Moral und Wissenschaft, das Erbe von Schuld und den Wahnsinn, der das menschliche Bewusstsein ausmacht.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

1980, Pass Christian, Mississippi: Bobby Western, Bergungstaucher mit Tiefenangst, stürzt sich ins dunkle Meer und taucht hinab zu einer abgestürzten Jet Star. Im Wrack findet er neun in ihren Sitzen festgeschnallte Leichen. Es fehlen: der Flugschreiber und der zehnte Passagier. Bald mehren sich die Zeichen, dass Western in etwas Größeres geraten ist. Er wird von skrupellosen Männern mit Dienstausweisen verfolgt und heimgesucht von der Erinnerung an seinen Vater, der an der Erfindung der Atombombe beteiligt war, und von der Trauer um seine Schwester, seiner großen Liebe und seinem größten Verderben.

Der Passagier führt - von den geschwätzigen Kneipen New Orleans' über die sumpfigen Bayous und die Einsamkeit Idahos bis zu einer verlassenen Ölplattform vor der Küste Floridas - quer durch die mythischen Räume der USA. Ein atemberaubender Roman über Moral und Wissenschaft, das Erbe von Schuld und den Wahnsinn, der das menschliche Bewusstsein ausmacht.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Über gleich zwei neue Romane von Cormac McCarthy darf sich Christoph Schröder freuen: "Der Passagier" und "Stella Maris" handeln von einen über mysteriöse Wege verschlungenen und verbundenen Geschwisterpaar, Alicia und Bobby. Wir erfahren, dass das Mysteriöse, Apokalyptische, Radikale, das für McCarthy so typisch ist, auch hier wieder auftaucht, diese Düsternis zeigt der Rezensent auch mit eindrucksvollen Passagen aus den beiden Büchern. Während Bobby als Taucher in "Der Passagier" in einen seltsamen Vermisstenfall involviert ist, handelt der zweite Roman von den Therapiegesprächen seiner Schwester, die letztlich Suizid begehen wird. Diese Grenzgänge und Ausnahmesituationen, in denen sich McCarthys Figuren bewegen, lassen manchmal Lücken offen, die der Rezensent nicht ganz einzuordnen weiß, vielleicht habe der Autor den Faden verloren, vielleicht sei es geniale Absicht. Große Themen findet Schröder durchgängig: Gott, Liebe, Wahnsinn. Und das ohne Kitsch und Pathos. Er ist tief beeindruckt und fürchtet sich, dass das die letzten Bücher des fast 90-jährigen Großmeisters gewesen sein könnten.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Schwarzes

Schweigen

Sechzehn Jahre nach „Die Straße“ erscheint

wieder ein Roman von Cormac McCarthy.

Und dann gleich noch einer

VON FELIX STEPHAN

Cormac McCarthy wurde einmal vom Santa Fe Institute, dem er seit Jahrzehnten angehört, gebeten, ein sogenanntes Mission Statement zu formulieren. Solche Absichtserklärungen gehören zu den Texten, die in einer drittmittelgetriebenen Forschungswelt im Grunde ununterbrochen geschrieben werden müssen, deshalb ist es praktisch, wenn man einen der bedeutendsten Schriftsteller des Planeten im Haus hat.

Das Santa Fe Institute sei jedenfalls auf der Suche nach Leuten, schrieb Cormac McCarthy, die über ein bestimmtes Thema mehr wüssten als irgendjemand sonst – unabhängig von Alter, Geschlecht oder akademischem Rang. Solchen Leuten könne man Arbeitsbedingungen bieten, die es anderswo schlicht nicht gebe, „period.“ Der letzte Satz lautet: „Gelegentlich stellt sich heraus, dass einer unserer Gäste geistesgestört ist. Das löst bei uns allen in der Regel große Freude aus. Wir wissen, wir sind auf der richtigen Spur.“

Soeben ist 16 Jahre nach dem Welterfolg „The Road“ Cormac McCarthys neuer Roman in zwei Büchern erschienen, und die erste Nachricht lautet, dass eine der beiden Hauptfiguren damit sehr genau beschrieben ist: die junge, wunderschöne, hochbegabte Mathematikerin Alicia Western, die zwar über ein hochfunktionales Gehirn verfügt, aber seit dem elften Lebensjahr von Halluzinationen heimgesucht wird. Am Fuße ihrer Betten lungert stets eine Gruppe von Gestalten herum, die einem Roald-Dahl-Märchen entsprungen sein könnte, und die von einem Zwerg angeführt wird, der anstelle von Händen nur Flossen hat. Zahlreiche psychiatrische Behandlungen hat Alicia Western deswegen hinter sich, aber sie kann so distanziert und rational über ihre Erscheinungen sprechen, dass nicht wenige Ärzte ihr unterstellen, sie simuliere. Alicia Western ist das zweite Buch gewidmet, es besteht ausschließlich aus einem Gespräch zwischen ihr und einem Arzt in einer Nervenheilanstalt, die genau so heißt wie der Roman: „Stella Maris“. Es ist das interessantere der beiden Bücher, weil Cormac McCarthy sich darin von erzählerischen Zwängen befreit hat und nur noch purer Existenzialismus übrig bleibt.

Das erste Buch, „Der Passagier“, hingegen ist McCarthys vorangegangenen Romanen formal sehr viel ähnlicher. Im Mittelpunkt steht Robert Western, Alicias älterer Bruder, er arbeitet als Bergungstaucher. Zu Beginn taucht er zu einem abgestürzten Flugzeug hinab und stellt fest, dass sowohl der Flugschreiber als auch ein Passagier fehlen. In den Zeitungen steht kein Wort über den Absturz, obwohl es eine ruhige Gegend ist, in der sonst jede Katzenrettung gemeldet wird. Ihm wird klar, dass er etwas gesehen hat, das er nicht hätte sehen sollen, und bald findet er seine Wohnung verwüstet vor, Männer in Anzügen lauern ihm auf und unterziehen ihn freundlicher Befragungen, irgendwann sind sein Pass und sein Konto gesperrt. Nie erfährt man, wer diese Leute sind oder was es mit dem Fall auf sich hat. Sie sind nur immer da und sitzen Robert Western im Nacken und wir sehen ihm dabei zu, wie er sich peu à peu mit dem Unausweichlichen abfindet.

Cormac McCarthy ist kein musikalischer Erzähler, seine Romane leben vom Schweigen der Unendlichkeit, das alles dröhnend umgibt. Im Zentrum erscheint immer alles schrecklich sinnlos. Ein typisches Stilmittel sind die detaillierten Schilderungen banaler Verrichtungen, die im Angesicht der endlosen Schwärze des Alls wirken, als sei hier jemand im Begriff, den Verstand zu verlieren. An dieser Stelle zum Beispiel, in der jeder Satz mit „Er“ beginnt: „Er zog das Telefonkabel aus der Wandbuchse, nahm die Bettdecke mitsamt den Kissen vom Bett und ging ein letztes Mal durch die Wohnung. Er hob die Katzenkiste vom Boden auf. Er besaß nicht viel, aber es sah bereits nach zu viel aus. Er zog den Stecker der Tischlampe, trug sie zur Tür und schaffte dann alles zum Laster hinaus, verstaute es in der Fahrerkabine oder klemmte es vor den Ausleger.“

Die Eltern von Robert und Alicia Western haben sich beim „Manhattan Project“ kennengelernt, wo ihr Vater als Physiker gearbeitet hat und ihre Mutter als eine der sogenannten Calutron-Frauen Uran anreicherte. Sie sind gewissermaßen aus jenem menschheitsgeschichtlichen Moment hervorgegangen, an dem die Spezies von ihrer eigenen Gnade abhängig wurde. Seit es die Atombombe gibt, die im Zweifel alles vernichten kann, ist die Menschheit darauf angewiesen, dass sie sich selbst am Leben lässt. „Über das Manhattan Project haben alle dasselbe gesagt“, berichtet Alicia: „Sie hätten noch nie in ihrem Leben so viel Spaß gehabt. Aber jeder, der nicht begreift, dass das Manhattan Project eines der bedeutsamsten Ereignisse in der Geschichte der Menschheit ist, hat nicht aufgepasst. Es liegt gleichauf mit Feuer und Sprache. Es ist mindestens Nummer drei und vielleicht sogar Nummer eins.“ Als der Vater zum ersten Mal eine Atombombe explodieren sieht, hält er sich die Hände vor die Augen und erblickt – durch die eigenen Lider – die Knochen seiner Finger. Der Sensenmann wird persönlich vorstellig. Er könne Literatur nicht ernst nehmen, die nicht vom Tod handele, soll Cormac McCarthy einmal gesagt haben, weshalb er sich über die Bücher von Marcel Proust und Henry James nur wundern könne.

In diesem Zusammenhang ist es vielleicht so überraschend nun doch wieder nicht, dass sich jenes Buch leichtfüßiger, freier und lustiger liest, das nicht episch ist. Wenn McCarthy einfach direkt Theorien diskutieren kann, ohne sie in eine Romandramaturgie übersetzen zu müssen, wirkt es, als hätte man ihn von der Leine gelassen. In „Stella Maris“ geht es unter anderem um Chestertons Satan-Begriff, um Wittgensteins Überzeugung, die gesamte Mathematik sei eine Tautologie, um die irritierende Absenz des Darwinismus in Sigmund Freuds Traumtheorie, um Bernhard Riemanns Ehrgeiz, Euklid vom Thron zu stoßen. Einen großen Teil des Gesprächs widmen McCarthy und Alicia Western der Frage, ob die Mathematik ohne den Menschen existieren würde, und wenn nein, welche Fragen Mathematiker dann eigentlich genau beantworten. Zahlen gebe es in der Natur jedenfalls schon einmal nicht. Womöglich fange die Mathematik auch deshalb an dem Punkt an, interessant zu werden, in dem sie die Zahlen hinter sich lässt.

Auftritt Alexander Grothendieck: Der Mathematiker Alexander Grothendieck ist in der breiten Öffentlichkeit noch weitgehend unbekannt, von den Fachkollegen halten ihn hingegen viele für den bedeutendsten des 20. Jahrhunderts. Erst langsam findet er auch Eingang in die Gegenwartsliteratur. 2020 hat ihm der chilenische Schriftsteller Benjamín Labatut in seiner brillanten Erzählsammlung „Das blinde Licht“ ein ganzes Kapitel gewidmet. Bei McCarthy ist er jetzt so etwas wie der Schutzengel für das von allen guten Geistern verlassene Genie Alicia Western. Von ihrer gemeinsamen Zeit spricht sie außergewöhnlich warmherzig, fast zärtlich.

Der französische Millionär Léon Motchane hatte 1958 in der Nähe von Paris das Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) gegründet und es Grothendieck praktisch zur freien Verfügung übergeben. Mit gerade einmal dreißig Jahren kündigte dieser dort ein Programm an, das die Geometrie neu aufstellen und alle Zweige der Mathematik vereinen sollte: „Eine ganze Generation von Professoren und Studenten unterwarf sich seinem Traum“, heißt es bei Labatut, „Zwischen 1958 und 1973 herrschte Alexander Grothendieck auf dem Feld der Mathematik wie ein Fürst der Aufklärung und zog die besten Köpfe seiner Generation in seinen Orbit.“

Bei Cormac McCarthy nun ist einer dieser Köpfe Alicia Western. Als sie siebzehn ist und ein Studium an der University of Chicago schon abgeschlossen hat, bekommt sie ein Stipendium vom IHES und arbeitet dort an ihrer Dissertation über die Topos-Theorie. Im ersten Teil dieser Dissertation beweist sie ein paar Vermutungen, im zweiten zeigt sie dann, „dass nicht nur diese besonderen Beweise falsch waren, sondern dass alle derartigen Beweise an ihrer eigenen Problemstellung vorbeigingen.“

Sie verliert den Glauben an die Mathematik als System der Wirklichkeitsabbildung ungefähr zur selben Zeit, als Grothendieck seinerseits die Mathematik aufgibt und in Südfrankreich eine radikalökologische Kommune gründet, die jedoch auch nicht lange hält. Dann verschwindet er von der Bildfläche. Einmal hört man noch von ihm, als er in Avignon bei einer Demo von Umweltaktivisten zwei Polizisten angreift. Die letzten Jahre seines Lebens streift er unerkannt, bärtig und barfuß durch die ländliche Gegend am Fuße der Pyrenäen, hin und wieder aufgespürt von Verehrern aus aller Welt, die er allesamt ignoriert. An genau diesem Punkt, an dem sich intellektuelle Brillanz, Wahnsinn und Weltabgewandtheit begegnen, ist Cormac McCarthy erzählerisch ganz bei sich.

„Stella Maris“ ist, mehr noch als „Der Passagier“, ein Ereignis, weil es sich näher an die Grenzen dessen wagt, was gewusst werden kann, als jeder andere Roman in diesem Jahr. Die meisten ihrer Helden seien Mathematiker, sagt Alicia an einer Stelle: Gödel, Riemann, Poincaré, Noether. „Wenn man sich diese Namen und das Werk, für das sie stehen, ansieht, wird einem klar, dass im Vergleich dazu die Annalen der modernen Literatur und Philosophie unbeschreiblich öde sind.“ Immer wieder gibt es in diesem Buch Momente, in denen man meint, die Stimme von Cormac McCarthy durch jene von Alicia Western durchzuhören, und dieser Satz ist einer davon. Es scheint eine sehr spezifische Melancholie zu geben, die nur dann entsteht, wenn man die Ränder dessen geschaut hat, was sich verstehen lässt. Womöglich war sie im 20. Jahrhundert Naturwissenschaftlern vorbehalten, und womöglich sind sie deshalb so interessante Romanfiguren. Sie gehe davon aus, sagt Alicia einmal, dass sie die Erde verlassen werde, ohne wirklich verstanden zu haben, wo sie sich genau befunden hat.

„Stella Maris“ ist,

mehr noch als

„Der Passagier“,

ein Ereignis

Cormac McCarthy:

Der Passagier.

Roman. Aus dem

Englischen von

Nikolaus Stingl.

Rowohlt Verlag,

Hamburg 2022.

528 Seiten, 28 Euro.

Cormac McCarthy:

Stella Maris.

Roman. Aus dem

Englischen von

Dirk van Gunsteren. Rowohlt Verlag,

Hamburg 2022.

240 Seiten, 24 Euro.

Taugt die Mathematik als System der Wirklichkeitsabbildung? Auch mit dieser Frage setzt sich Cormac McCarthy in seinem neuen Roman auseinander.

Foto: imago/imagebroker

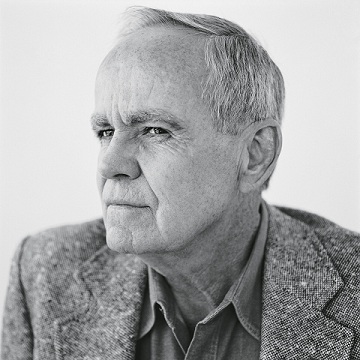

Wo sich intellektuelle Brillanz, Wahnsinn und Weltabgewandtheit begegnen, ist er erzählerisch ganz bei sich: der US-amerikanische Schriftsteller Cormac McCarthy, geboren 1933.

Foto: Beowulf Sheehan

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Schweigen

Sechzehn Jahre nach „Die Straße“ erscheint

wieder ein Roman von Cormac McCarthy.

Und dann gleich noch einer

VON FELIX STEPHAN

Cormac McCarthy wurde einmal vom Santa Fe Institute, dem er seit Jahrzehnten angehört, gebeten, ein sogenanntes Mission Statement zu formulieren. Solche Absichtserklärungen gehören zu den Texten, die in einer drittmittelgetriebenen Forschungswelt im Grunde ununterbrochen geschrieben werden müssen, deshalb ist es praktisch, wenn man einen der bedeutendsten Schriftsteller des Planeten im Haus hat.

Das Santa Fe Institute sei jedenfalls auf der Suche nach Leuten, schrieb Cormac McCarthy, die über ein bestimmtes Thema mehr wüssten als irgendjemand sonst – unabhängig von Alter, Geschlecht oder akademischem Rang. Solchen Leuten könne man Arbeitsbedingungen bieten, die es anderswo schlicht nicht gebe, „period.“ Der letzte Satz lautet: „Gelegentlich stellt sich heraus, dass einer unserer Gäste geistesgestört ist. Das löst bei uns allen in der Regel große Freude aus. Wir wissen, wir sind auf der richtigen Spur.“

Soeben ist 16 Jahre nach dem Welterfolg „The Road“ Cormac McCarthys neuer Roman in zwei Büchern erschienen, und die erste Nachricht lautet, dass eine der beiden Hauptfiguren damit sehr genau beschrieben ist: die junge, wunderschöne, hochbegabte Mathematikerin Alicia Western, die zwar über ein hochfunktionales Gehirn verfügt, aber seit dem elften Lebensjahr von Halluzinationen heimgesucht wird. Am Fuße ihrer Betten lungert stets eine Gruppe von Gestalten herum, die einem Roald-Dahl-Märchen entsprungen sein könnte, und die von einem Zwerg angeführt wird, der anstelle von Händen nur Flossen hat. Zahlreiche psychiatrische Behandlungen hat Alicia Western deswegen hinter sich, aber sie kann so distanziert und rational über ihre Erscheinungen sprechen, dass nicht wenige Ärzte ihr unterstellen, sie simuliere. Alicia Western ist das zweite Buch gewidmet, es besteht ausschließlich aus einem Gespräch zwischen ihr und einem Arzt in einer Nervenheilanstalt, die genau so heißt wie der Roman: „Stella Maris“. Es ist das interessantere der beiden Bücher, weil Cormac McCarthy sich darin von erzählerischen Zwängen befreit hat und nur noch purer Existenzialismus übrig bleibt.

Das erste Buch, „Der Passagier“, hingegen ist McCarthys vorangegangenen Romanen formal sehr viel ähnlicher. Im Mittelpunkt steht Robert Western, Alicias älterer Bruder, er arbeitet als Bergungstaucher. Zu Beginn taucht er zu einem abgestürzten Flugzeug hinab und stellt fest, dass sowohl der Flugschreiber als auch ein Passagier fehlen. In den Zeitungen steht kein Wort über den Absturz, obwohl es eine ruhige Gegend ist, in der sonst jede Katzenrettung gemeldet wird. Ihm wird klar, dass er etwas gesehen hat, das er nicht hätte sehen sollen, und bald findet er seine Wohnung verwüstet vor, Männer in Anzügen lauern ihm auf und unterziehen ihn freundlicher Befragungen, irgendwann sind sein Pass und sein Konto gesperrt. Nie erfährt man, wer diese Leute sind oder was es mit dem Fall auf sich hat. Sie sind nur immer da und sitzen Robert Western im Nacken und wir sehen ihm dabei zu, wie er sich peu à peu mit dem Unausweichlichen abfindet.

Cormac McCarthy ist kein musikalischer Erzähler, seine Romane leben vom Schweigen der Unendlichkeit, das alles dröhnend umgibt. Im Zentrum erscheint immer alles schrecklich sinnlos. Ein typisches Stilmittel sind die detaillierten Schilderungen banaler Verrichtungen, die im Angesicht der endlosen Schwärze des Alls wirken, als sei hier jemand im Begriff, den Verstand zu verlieren. An dieser Stelle zum Beispiel, in der jeder Satz mit „Er“ beginnt: „Er zog das Telefonkabel aus der Wandbuchse, nahm die Bettdecke mitsamt den Kissen vom Bett und ging ein letztes Mal durch die Wohnung. Er hob die Katzenkiste vom Boden auf. Er besaß nicht viel, aber es sah bereits nach zu viel aus. Er zog den Stecker der Tischlampe, trug sie zur Tür und schaffte dann alles zum Laster hinaus, verstaute es in der Fahrerkabine oder klemmte es vor den Ausleger.“

Die Eltern von Robert und Alicia Western haben sich beim „Manhattan Project“ kennengelernt, wo ihr Vater als Physiker gearbeitet hat und ihre Mutter als eine der sogenannten Calutron-Frauen Uran anreicherte. Sie sind gewissermaßen aus jenem menschheitsgeschichtlichen Moment hervorgegangen, an dem die Spezies von ihrer eigenen Gnade abhängig wurde. Seit es die Atombombe gibt, die im Zweifel alles vernichten kann, ist die Menschheit darauf angewiesen, dass sie sich selbst am Leben lässt. „Über das Manhattan Project haben alle dasselbe gesagt“, berichtet Alicia: „Sie hätten noch nie in ihrem Leben so viel Spaß gehabt. Aber jeder, der nicht begreift, dass das Manhattan Project eines der bedeutsamsten Ereignisse in der Geschichte der Menschheit ist, hat nicht aufgepasst. Es liegt gleichauf mit Feuer und Sprache. Es ist mindestens Nummer drei und vielleicht sogar Nummer eins.“ Als der Vater zum ersten Mal eine Atombombe explodieren sieht, hält er sich die Hände vor die Augen und erblickt – durch die eigenen Lider – die Knochen seiner Finger. Der Sensenmann wird persönlich vorstellig. Er könne Literatur nicht ernst nehmen, die nicht vom Tod handele, soll Cormac McCarthy einmal gesagt haben, weshalb er sich über die Bücher von Marcel Proust und Henry James nur wundern könne.

In diesem Zusammenhang ist es vielleicht so überraschend nun doch wieder nicht, dass sich jenes Buch leichtfüßiger, freier und lustiger liest, das nicht episch ist. Wenn McCarthy einfach direkt Theorien diskutieren kann, ohne sie in eine Romandramaturgie übersetzen zu müssen, wirkt es, als hätte man ihn von der Leine gelassen. In „Stella Maris“ geht es unter anderem um Chestertons Satan-Begriff, um Wittgensteins Überzeugung, die gesamte Mathematik sei eine Tautologie, um die irritierende Absenz des Darwinismus in Sigmund Freuds Traumtheorie, um Bernhard Riemanns Ehrgeiz, Euklid vom Thron zu stoßen. Einen großen Teil des Gesprächs widmen McCarthy und Alicia Western der Frage, ob die Mathematik ohne den Menschen existieren würde, und wenn nein, welche Fragen Mathematiker dann eigentlich genau beantworten. Zahlen gebe es in der Natur jedenfalls schon einmal nicht. Womöglich fange die Mathematik auch deshalb an dem Punkt an, interessant zu werden, in dem sie die Zahlen hinter sich lässt.

Auftritt Alexander Grothendieck: Der Mathematiker Alexander Grothendieck ist in der breiten Öffentlichkeit noch weitgehend unbekannt, von den Fachkollegen halten ihn hingegen viele für den bedeutendsten des 20. Jahrhunderts. Erst langsam findet er auch Eingang in die Gegenwartsliteratur. 2020 hat ihm der chilenische Schriftsteller Benjamín Labatut in seiner brillanten Erzählsammlung „Das blinde Licht“ ein ganzes Kapitel gewidmet. Bei McCarthy ist er jetzt so etwas wie der Schutzengel für das von allen guten Geistern verlassene Genie Alicia Western. Von ihrer gemeinsamen Zeit spricht sie außergewöhnlich warmherzig, fast zärtlich.

Der französische Millionär Léon Motchane hatte 1958 in der Nähe von Paris das Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) gegründet und es Grothendieck praktisch zur freien Verfügung übergeben. Mit gerade einmal dreißig Jahren kündigte dieser dort ein Programm an, das die Geometrie neu aufstellen und alle Zweige der Mathematik vereinen sollte: „Eine ganze Generation von Professoren und Studenten unterwarf sich seinem Traum“, heißt es bei Labatut, „Zwischen 1958 und 1973 herrschte Alexander Grothendieck auf dem Feld der Mathematik wie ein Fürst der Aufklärung und zog die besten Köpfe seiner Generation in seinen Orbit.“

Bei Cormac McCarthy nun ist einer dieser Köpfe Alicia Western. Als sie siebzehn ist und ein Studium an der University of Chicago schon abgeschlossen hat, bekommt sie ein Stipendium vom IHES und arbeitet dort an ihrer Dissertation über die Topos-Theorie. Im ersten Teil dieser Dissertation beweist sie ein paar Vermutungen, im zweiten zeigt sie dann, „dass nicht nur diese besonderen Beweise falsch waren, sondern dass alle derartigen Beweise an ihrer eigenen Problemstellung vorbeigingen.“

Sie verliert den Glauben an die Mathematik als System der Wirklichkeitsabbildung ungefähr zur selben Zeit, als Grothendieck seinerseits die Mathematik aufgibt und in Südfrankreich eine radikalökologische Kommune gründet, die jedoch auch nicht lange hält. Dann verschwindet er von der Bildfläche. Einmal hört man noch von ihm, als er in Avignon bei einer Demo von Umweltaktivisten zwei Polizisten angreift. Die letzten Jahre seines Lebens streift er unerkannt, bärtig und barfuß durch die ländliche Gegend am Fuße der Pyrenäen, hin und wieder aufgespürt von Verehrern aus aller Welt, die er allesamt ignoriert. An genau diesem Punkt, an dem sich intellektuelle Brillanz, Wahnsinn und Weltabgewandtheit begegnen, ist Cormac McCarthy erzählerisch ganz bei sich.

„Stella Maris“ ist, mehr noch als „Der Passagier“, ein Ereignis, weil es sich näher an die Grenzen dessen wagt, was gewusst werden kann, als jeder andere Roman in diesem Jahr. Die meisten ihrer Helden seien Mathematiker, sagt Alicia an einer Stelle: Gödel, Riemann, Poincaré, Noether. „Wenn man sich diese Namen und das Werk, für das sie stehen, ansieht, wird einem klar, dass im Vergleich dazu die Annalen der modernen Literatur und Philosophie unbeschreiblich öde sind.“ Immer wieder gibt es in diesem Buch Momente, in denen man meint, die Stimme von Cormac McCarthy durch jene von Alicia Western durchzuhören, und dieser Satz ist einer davon. Es scheint eine sehr spezifische Melancholie zu geben, die nur dann entsteht, wenn man die Ränder dessen geschaut hat, was sich verstehen lässt. Womöglich war sie im 20. Jahrhundert Naturwissenschaftlern vorbehalten, und womöglich sind sie deshalb so interessante Romanfiguren. Sie gehe davon aus, sagt Alicia einmal, dass sie die Erde verlassen werde, ohne wirklich verstanden zu haben, wo sie sich genau befunden hat.

„Stella Maris“ ist,

mehr noch als

„Der Passagier“,

ein Ereignis

Cormac McCarthy:

Der Passagier.

Roman. Aus dem

Englischen von

Nikolaus Stingl.

Rowohlt Verlag,

Hamburg 2022.

528 Seiten, 28 Euro.

Cormac McCarthy:

Stella Maris.

Roman. Aus dem

Englischen von

Dirk van Gunsteren. Rowohlt Verlag,

Hamburg 2022.

240 Seiten, 24 Euro.

Taugt die Mathematik als System der Wirklichkeitsabbildung? Auch mit dieser Frage setzt sich Cormac McCarthy in seinem neuen Roman auseinander.

Foto: imago/imagebroker

Wo sich intellektuelle Brillanz, Wahnsinn und Weltabgewandtheit begegnen, ist er erzählerisch ganz bei sich: der US-amerikanische Schriftsteller Cormac McCarthy, geboren 1933.

Foto: Beowulf Sheehan

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Rezensent Claus-Jürgen Göpfert verneigt sich vor Cormac McCarthy, der sich nach langer Pause und mit fast 90 Jahren noch einmal mit zwei Romanen zu Wort meldet. Diese sollte man laut Göpfert am besten parallel lesen, so eng hängen für ihn "Der Passagier" und "Stella Maris" zusammen: Beide erzählen von dem Geschwisterpaar Alice und Bobby und ihrer inzestuösen Liebe zueinander, wobei sich das erste Buch mehr um Bobby und die Traumata der jüngeren US-amerikanischen Geschichte, das zweite Buch mehr um die hochbegabte aber psychisch kranke Alice und die Mathematik dreht, wie Göpfert zusammenfasst. Dabei macht er drei für McCarthys Schreiben bezeichnende Ebenen aus: die politische, auf der der Autor etwa über die Atombombe oder die Ermordung J.F. Kennedys sinniere, die poetische, die bei McCarthy nicht selten eine der brutalen Beschreibung von Menschheitsverbrechen sei, und die Ebene der Naturbeschwörung - hier zeigt sich für Göpfert am deutlichsten das Sprachtalent McCarthys, dessen "karge" und zugleich "melancholische" Prosa den Kritiker auch dieses Mal wieder besticht. Ein umfangreiches und eindrückliches "Alterswerk", staunt Göpfert, für den die vielen "kulturpessimistischen, zivilisationskritischen Seitenhiebe" da ganz selbstverständlich dazu gehören.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Mit diesen beiden Romanen hat Cormac McCarthy sein Vermächtnis formuliert. Er schert sich nicht um literarische Moden, das hat er nie getan. Er bleibt seiner kritischen Sicht auf unsere Spezies treu: "Die Zeitalter der Menschen ziehen sich von Grab zu Grab." Keiner kann das besser illustrieren als dieser Schriftsteller. Claus-Jürgen Göpfert Frankfurter Rundschau 20221231