Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Deutschland im November 1938. Otto Silbermanns Verwandte und Freunde sind verhaftet oder verschwunden. Er selbst versucht, unsichtbar zu bleiben, nimmt Zug um Zug, reist quer durchs Land. Inmitten des Ausnahmezustands. Er beobachtet die Gleichgültigkeit der Masse, das Mitleid einiger Weniger. Und auch die eigene Angst.»Ein wirklich bewegender, aber auch instruktiver Text. Ein großer Gewinn! Für einen Dreiundzwanzigjährigen ein ganz erstaunliches Werk.«Brigitte KronauerDer jüdische Kaufmann Otto Silbermann, ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft, wird in Folge der Novemberpogrome aus ...

Deutschland im November 1938. Otto Silbermanns Verwandte und Freunde sind verhaftet oder verschwunden. Er selbst versucht, unsichtbar zu bleiben, nimmt Zug um Zug, reist quer durchs Land. Inmitten des Ausnahmezustands. Er beobachtet die Gleichgültigkeit der Masse, das Mitleid einiger Weniger. Und auch die eigene Angst.

»Ein wirklich bewegender, aber auch instruktiver Text. Ein großer Gewinn! Für einen Dreiundzwanzigjährigen ein ganz erstaunliches Werk.«

Brigitte Kronauer

Der jüdische Kaufmann Otto Silbermann, ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft, wird in Folge der Novemberpogrome aus seiner Wohnung vertrieben und um sein Geschäft gebracht. Mit einer Aktentasche voll Geld, das er vor den Häschern des Naziregimes retten konnte, reist er ziellos umher. Zunächst glaubt er noch, ins Ausland fliehen zu können. Sein Versuch, illegal die Grenze zu überqueren, scheitert jedoch. Also nimmt er Zuflucht in der Reichsbahn, verbringt seine Tage in Zügen, auf Bahnsteigen, in Bahnhofsrestaurants. Er trifft auf Flüchtlinge und Nazis, auf gute wie auf schlechte Menschen. Noch nie hat man die Atmosphäre im Deutschland dieser Zeit auf so unmittelbare Weise nachempfinden können. Denn in den Gesprächen, die Silbermann führt und mithört, spiegelt sich eindrücklich die schreckenerregende Lebenswirklichkeit jener Tage.

»Ein wirklich bewegender, aber auch instruktiver Text. Ein großer Gewinn! Für einen Dreiundzwanzigjährigen ein ganz erstaunliches Werk.«

Brigitte Kronauer

Der jüdische Kaufmann Otto Silbermann, ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft, wird in Folge der Novemberpogrome aus seiner Wohnung vertrieben und um sein Geschäft gebracht. Mit einer Aktentasche voll Geld, das er vor den Häschern des Naziregimes retten konnte, reist er ziellos umher. Zunächst glaubt er noch, ins Ausland fliehen zu können. Sein Versuch, illegal die Grenze zu überqueren, scheitert jedoch. Also nimmt er Zuflucht in der Reichsbahn, verbringt seine Tage in Zügen, auf Bahnsteigen, in Bahnhofsrestaurants. Er trifft auf Flüchtlinge und Nazis, auf gute wie auf schlechte Menschen. Noch nie hat man die Atmosphäre im Deutschland dieser Zeit auf so unmittelbare Weise nachempfinden können. Denn in den Gesprächen, die Silbermann führt und mithört, spiegelt sich eindrücklich die schreckenerregende Lebenswirklichkeit jener Tage.

Ulrich Alexander Boschwitz, geboren am 19. April 1915 in Berlin, emigrierte 1935 gemeinsam mit seiner Mutter zunächst nach Skandinavien, wo sein erster Roman, 'Menschen neben dem Leben', erschien. Der Erfolg ermöglichte ihm ein Studium an der Pariser Sorbonne. Während längerer Aufenthalte in Belgien und Luxemburg entstand 'Der Reisende', der 1939 in England und wenig später in den USA und in Frankreich veröffentlicht wurde. Kurz vor Kriegsbeginn wurde Boschwitz in England trotz seines jüdischen Hintergrunds als 'enemy alien' interniert und nach Australien gebracht, wo er bis 1942 in einem Camp lebte. Auf der Rückreise wurde sein Schiff von einem deutschen U-Boot torpediert und ging unter. Boschwitz starb im Alter von 27 Jahren, sein letztes Manuskript sank wohl mit ihm. Peter Graf, geboren 1967, leitet den 'Verlag Das Kulturelle Gedächtnis' und die Verlagsagentur 'Walde + Graf'. Publizistisch begibt er sich vor allem auf die Suche nach vergessenen Texten, um sie heutigen LeserInnen neu zugänglich zu machen.

Produktdetails

- Verlag: Klett-Cotta

- 8. Aufl.

- Seitenzahl: 304

- Erscheinungstermin: 23. Februar 2019

- Deutsch

- Abmessung: 187mm x 111mm x 27mm

- Gewicht: 228g

- ISBN-13: 9783608981544

- ISBN-10: 3608981543

- Artikelnr.: 54461383

Herstellerkennzeichnung

Klett-Cotta Verlag

Rotebühlstr. 77

70178 Stuttgart

produktsicherheit@klett-cotta.de

»Man erstarrt als Leser ob der Authenzität, der Empathie und auch der eigenen Trauer, die sich einstellt, sitzt man mit dem 'Reisenden' als Beifahrer bei seiner rasenden Reise durch Deutschland.« Lothar Schelenz, Hermannstädter Zeitung, 12. November 2021 Lothar Schelenz Hermannstädter Zeitung 20211112

Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension

Mit seinem Roman über die Novemberrevolution von 1938 lässt Ulrich Alexander Boschwitz selbst Anna Seghers oder Arnold Zweig weit hinter sich, findet Rezensent Tilman Krause, der selten ein derart eindringliches Dokument über die Lebenswirklichkeit eines verfolgten Juden gelesen hat. Höchste Zeit also, den 1939 in London und nun erstmals auf Deutsch erschienenen Roman zu lesen, fährt der Kritiker fort, der hier dem Schicksal von Otto Silbermann folgt, einem jüdischen Geschäftsmann, der erst seine soziale Existenz und schließlich den Verstand verliert. Der Autor kennt die Psychoanalyse, beherrscht die Neue Sachlichkeit und hat Sinn für das Absurde, lobt Krause. Vor allem aber staunt er, wie hier Hoffnung, Verzweiflung, herzzerreißende Momente und "makabrer Zynismus" Hand in Hand gehen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Gebundenes Buch

Der Kaufmann Otto Silbermann hat die Gefahr nicht kommen sehen, denn er fühlte sich in erster Linie als Deutscher und nicht als Jude. Im Ersten Weltkrieg hat er für die Deutschen gekämpft und bekam sogar das Eiserne Kreuz. Doch als er endlich begriffen hat, was da auf ihn zukommt, …

Mehr

Der Kaufmann Otto Silbermann hat die Gefahr nicht kommen sehen, denn er fühlte sich in erster Linie als Deutscher und nicht als Jude. Im Ersten Weltkrieg hat er für die Deutschen gekämpft und bekam sogar das Eiserne Kreuz. Doch als er endlich begriffen hat, was da auf ihn zukommt, versucht er sein Haus zu verkaufen und er macht seinen arischen Prokuristen zum Teilhaber. Sein Sohn ist bereits in Frankreich und soll sich um eine Einreisegenehmigung kümmern. Doch von jetzt auf gleich muss er fliehen, denn die Nazis wollen ihn verhaften. Aber er ist nicht gerettet, denn die Grenzen sind verschlossen und er kann auch nirgendwo unterkommen. Da er eine Aktentasche voll Geld bei sich hat, reist mit der Bahn durchs Land – in immer neuen Zügen. Dabei bleibt ihm nichts anderes, als zu beobachten, was um ihn herum geschieht. Die Angst begleitet ihn Tag für Tag.

Der Autor Ulrich Alexander Boschwitz ist bereits im Jahr 1942 verstorben. Diese Ausgabe basiert auf der Erstausgabe von 1938.

Was mit Otto Silbermann passiert ist dramatisch. Er hat die Lage vollkommen falsch eingeschätzt, denn wie kann ein angesehener Kaufmann, der sich um Deutschland so verdient gemacht hat, plötzlich verfolgt werden? Dann geht alles sehr schnell. Niemand will sich kompromittieren und sein ehemaliger Angestellt weiß die Gunst der Stunde für seine eigenen Interessen zu nutzen. Auf seiner Reise trifft Silbermann dann auf die unterschiedlichsten Menschen: Nazis und Menschen, die wie er auf der Flucht sind. Er trifft auf schlechte und gute Menschen. Er erlebt also die gesamte Bandbreite der Gesellschaft in der damaligen Zeit.

Dass er keine Chance hat, aus Deutschland herauszukommen und immer aufpassen muss, dass er nicht enttarnt wird, verändert ihn. Er versucht er unter dem Radar der Nazis zu bleiben und passt sich seiner Umgebung immer mehr an.

Das Buch bietet keine überraschenden Wendungen, da der Klappentext alles Wesentliche bereits verraten hat. Auch wenn das Buch einige Längen hatte, hat mich die Geschichte des Otto Silbermann dennoch gepackt. Es ist ein verstörendes Zeitdokument – sehr authentisch und überaus beklemmend.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

„Der Reisende“ von Ulrich Alexander Boschwitz

Eckdaten

Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Peter Graf

292 Seiten + 11 Seiten Nachwort des Herausgebers

Roman

2018

20 €

ISBN: 978-3-608-98123-0

Klett-Cotta Verlag

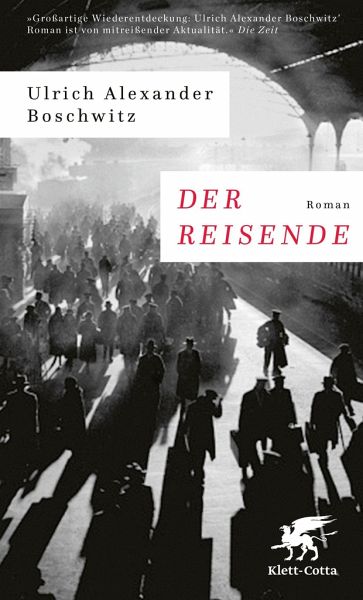

Cover

Das Cover finde ich sehr …

Mehr

„Der Reisende“ von Ulrich Alexander Boschwitz

Eckdaten

Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Peter Graf

292 Seiten + 11 Seiten Nachwort des Herausgebers

Roman

2018

20 €

ISBN: 978-3-608-98123-0

Klett-Cotta Verlag

Cover

Das Cover finde ich sehr passend.

Inhalt

Der jüdische Kaufmann Otto Silbermann, ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft, wird infolge der Novemberprogrome aus seiner Wohnung vertrieben und um sein Geschäft gebracht. Mit einer Aktentasche voll Geld, das er vor den Häschern des Naziregimes retten konnte, reist er ziellos umher. Zunächst glaubt er noch, ins Ausland fliehen zu können. Sein Versuch, illegal die Grenze zu überqueren, scheitert jedoch. Also nimmt er Zuflucht in der Reichsbahn, verbringt seine Tage in Zügen, auf Bahnsteigen, in Bahnhofsrestaurants. Er trifft auf Flüchtlinge und Nazis, auf gute wie auf schlechte Menschen. Noch nie hat man die Atmosphäre im Deutschland dieser Zeit auf so unmittelbare Wiese nachempfinden können. Denn in den Gesprächen, die Silbermann führt und mithört, spiegelt sich eindrücklich die schreckenerregende Lebenswirklichkeit jener Tage.

Autor

Ulrich Alexander Boschwitz, geboren am 19. April 1915 in Berlin, emigrierte 1935 zunächst nach Skandinavien, später nach England. Wie viele andere deutschstämmige Flüchtlinge in England, wurde Boschwitz kurz vor Kriegsbeginn interniert und nach Australien gebracht. Auf der Rückreise wurde das Schiff von einem deutschen U-Boot torpediert und sank. Sein Roman „Der Reisende“ erschien im Februar 1939 in England und 1940 in den USA. 1945 folgte postum eine französische Ausgabe.

Meinung

Ich bin relativ leicht in die Handlung hineingekommen und das gesamte Buch liest sich sehr leicht, trotz der schweren Thematik, die z.T. immer noch aktuell ist.

Ich finde es nur sehr schade, dass der Klappentext schon ziemlich viel von der Handlung verrät, weshalb ich den Mittelteil größtenteils nur noch überflogen habe. Das finde ich schade, aber es war nicht mehr interessant genug.

Der Protagonist ist ein fleißiger und geschäftstüchtiger, jüdischer Geschäftsmann, der plötzlich alles verliert. Seine gesamte Existenz trägt er in einem Aktenkoffer mit sich herum. Der Leser erfährt mehr über seine Gefühlslage und auch Denkweise. Denn auch wenn er selbst Jude ist, so sympathisiert er nicht mit allen seinen Leidensgenossen.

Das Buch regt definitiv zum Nachdenken an. Die Situation des Herrn Silbermanns lässt sich leicht auf aktuelle Probleme übertragen. Außerdem ist diese Geschichte ein wichtiges Zeitdokument und sollte auf jeden Fall gelesen werden. Aber ich finde den Preis von 20 € doch sehr viel…

❤❤❤,5 von ❤❤❤❤❤

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Ulrich Alexander Boschwitz ertrank im Oktober 1942 als sein Schiff von einem deutschen U-Boot torpediert wurde. Er war damals 27 Jahre alt und kehrte aus Australien nach England zurück wo er als Freiwilliger in den Kriegsdienst eingetreten war. Der Reisende war bislang sein zweiter Roman und …

Mehr

Ulrich Alexander Boschwitz ertrank im Oktober 1942 als sein Schiff von einem deutschen U-Boot torpediert wurde. Er war damals 27 Jahre alt und kehrte aus Australien nach England zurück wo er als Freiwilliger in den Kriegsdienst eingetreten war. Der Reisende war bislang sein zweiter Roman und letzter Roman. Der Reisende“ spielt im November 1938, am Tag nach der „Reichspogromnacht“ und in den Wochen danach. Otto Silbermann, die Hauptfigur, ist ein jüdischer Geschäftsmann, (Boschwitz selbst war Halbjude) Bis zu dem Zeitpunkt fühlte es sich in Deutschland sicher aber kurz danach ändert sich die Situation schagartig. Sein Geschäftpartner hintergeht ihn, sein Schwager will nichts mehr von ihm wissen und seine Versuche ins Ausland zu flüchtern scheitern. Als dann noch sein ganzes Vermögen, das er in einem Kofferm mit sich trug, gestohlen wird, scheint die Lage aussichtslos zu sein.

Ein Porträt eines Mannes der für seine Herkunft hat bitter büssen müssen und uns 80 Jahre später erreicht um uns zu erinnern wie wichtig es ist nicht zu vergessen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

Ein beeindruckender Roman

Der Reisende ist ein Roman, der in erster Fassung 1940 in den USAS erschien. Er schildert exemplarisch anhand der Hauptfigur Otto Silbermann, ein jüdischer Geschäftsmann, die Verfolgung der Juden in Deutschlands schlimmster Zeit.

Das Buch ist somit ein …

Mehr

Ein beeindruckender Roman

Der Reisende ist ein Roman, der in erster Fassung 1940 in den USAS erschien. Er schildert exemplarisch anhand der Hauptfigur Otto Silbermann, ein jüdischer Geschäftsmann, die Verfolgung der Juden in Deutschlands schlimmster Zeit.

Das Buch ist somit ein Zeitdokument. Der Roman überzeugt auch literarisch, da er dicht und konzentriert geschrieben ist. Als Leser folgt man dem Protagonisten, der auf seiner Flucht kreuz und quer mit Zügen durch Deutschland reist. Einmal versucht er an der belgischen Grenze das Land zu verlassen. In Frankreich lebt sein Sohn, der ihm eine Hoffnung auf ein mögliches neues Leben gibt. Doch er wird entdeckt und zurückgeschickt. Man spürt den Druck, den Silbermann ausgesetzt ist und sieht, wie die Hoffnungslosigkeit und sein Entsetzen zunimmt.

Ein beeindruckender Roman, der in den heutigen Zeiten, in denen die Flüchtlingspolitik wieder mitleidslos und gnadenloser wird, gebraucht wird.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Ergreifend und tragisch traurig!

Erzählt wird in „Der Reisende“ die tragische Flucht des jüdischen Kaufmanns Otto Silbermann im Nazi-Deutschland des Jahres 1938. Packend, düster und unglaublich authentisch beschreibt Ulrich Alexander Boschwitz dabei die Verläufe …

Mehr

Ergreifend und tragisch traurig!

Erzählt wird in „Der Reisende“ die tragische Flucht des jüdischen Kaufmanns Otto Silbermann im Nazi-Deutschland des Jahres 1938. Packend, düster und unglaublich authentisch beschreibt Ulrich Alexander Boschwitz dabei die Verläufe und zieht den Leser gleich mit in einen Sog aus Angst, Misstrauen und Verunsicherung. Wohin nur? Wem kann man noch trauen?! Und was macht letztlich die eigene Persönlichkeit aus, die einem permanent vorgehalten wird und ärgste Konsequenzen haben kann?

Boschwitz, dessen Roman „Der Reisende“ zwar schon 1939 verfasst wurde, aber in diesem Jahr erstmals in Deutschland verlegt wurde, wusste um die Umstände, in denen sich sein Protagonist Otto Silbermann befindet und kannte auch die Zustände, die mit dem Sich-Verstecken-Müssen und der Angst vor Entdeckung einher gingen – war er doch selber Jude. Die Inhalte des Romans sollen teilweise familien-, bzw. autobiografischer Art sein und beziehen sich damit wohl auf die eigene Flucht vor den Nazis, durch diverse europäische Staaten und die persönliche Vater-Sohn-Situation. Das machte den Roman für mich denn umso tragischer, ist doch auch Boschwitz während seiner Flucht durch Torpedos der Nazi auf einem Schiff gestorben.

Durch den eingängigen Schreibstil kommt man sehr gut in die Erzählung hinein und fühlt sich auch sogleich in die vergangene Zeit zurückversetzt. Sprache und Figuren entsprechen natürlich recht stark der damaligen Zeit, was sich vor allem in den Dialogen bemerkbar macht, die Inhalte aber auch umso greifbarer werden lässt. Alle Protagonisten wirken authentisch und nur allzu reell. Otto Silbermann ist zunächst als Hauptprotagonist nicht einmal ein sympathischer Geselle. Doch je mehr sich die Schlinge um ihn herum zuzieht, desto stärker hofft, zittert und bangt man mit und um ihn. Boschwitz entwickelt eine unfassbar packende, intensive und atmosphärische Dichte, der man sich kaum entziehen kann. Es ist wohl denn auch nicht verwunderlich, dass Silbermann nach und nach den Verstand zu verlieren scheint und unter dem Druck der Nazis förmlich zusammenbricht. Eben dieser Prozess des Nachgebens und der Verlust der eigenen Persönlichkeit, bzw. Identität, was man emotional mehr oder minder stellvertretend für so viele verfolgte Menschen des Dritten Reiches im Geiste durch das beschriebene Szenario mit durchlebt, hat mich wahnsinnig ergriffen. Viele Passagen, Fragmente und Sätze sind leider zudem aus heutiger politischer Sicht aktueller denn je. Mich hat der lange verstorbene Boschwitz mit seinem Roman definitiv erreicht und mir sogar die Tränen in die Augen getrieben – nicht nur zum Schluss.

Das Buch klingt bei mir noch sehr nach, obwohl ich es schon vor einiger Zeit beendet habe. Es ist einfach verstörend und tragisch traurig. Ein Buch, das durch die reellen geschichtlichen Inhalte und den ganz besonderen Ton der Erzählung unter die Haut geht und mitnimmt. Ich kann es nur uneingeschränkt weiterempfehlen. Deshalb ganz klar 5 Sterne!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Eine Woche im Leben des Otto Silbermann. Zu Beginn ist er erfolgreicher Geschäftsmann, hat Familie und ein geregeltes Leben. Am Ende ist ihm nichts geblieben davon. Aber wen wundert‘s, es ist 1938 in Deutschland und Silbermann ist Jude. Nachdem ihn sein Geschäftspartner betrogen hat …

Mehr

Eine Woche im Leben des Otto Silbermann. Zu Beginn ist er erfolgreicher Geschäftsmann, hat Familie und ein geregeltes Leben. Am Ende ist ihm nichts geblieben davon. Aber wen wundert‘s, es ist 1938 in Deutschland und Silbermann ist Jude. Nachdem ihn sein Geschäftspartner betrogen hat und seine Wohnung verwüstet wurde, versucht Silbermann mit dem Geld, das ihm noch geblieben ist, zu seinem Sohn nach Paris zu fliehen. Doch da dieser kein Visum beschaffen kann, reist Silbermann quer durch Deutschland. Von Berlin nach Aachen. Von Aachen nach Dortmund. Wieder nach Berlin. Nach München. Immer vor der Angst als Jude erkannt und verhaftet zu werden. Nach Tagen fast ohne Schlaf, gezeichnet voller Panik und Sorge, kommt es schließlich wie es kommen musste: das Ende ist nah und gar nicht mehr schlimm, sondern fast eine Erlösung.

Ulrich Alexander Boschwitz hat in seinem Roman „Der Reisende“ viel autobiografisches Material untergebracht. Auch er floh vor der immer schlimmer werdenden nationalsozialistischen Verfolgung quer durch Europa, hat Internierung und Camps miterlebt und hielt dennoch an seinem Wunsch, seinen Erlebnissen literarischen Ausdruck zu verleihen, fest.

Der Roman nimmt einem unmittelbar gefangen. Die Ereignisse, die der unheilvollen Woche im November 1938 zugrunde liegt, sind historisch gut belegt und bekannt – aber was man mehr als Abfolge von Ereignissen im Geschichtsunterricht erlernt, bekommt durch die Erlebnisse von Boschwitz‘ Protagonisten eine ganz andere Note. Es sind vor allem die grotesken Alltagserlebnisse und die unsäglichen Ausflüchte der Menschen, die einem beim Lesen fast verzweifeln lassen ob der unglaublichen Absurdität. Zunächst die Beschwichtigungen, Silbermann ist Jude, ja, aber er sieht ja nicht so aus und er solle doch dankbar sein, dass man sich nicht gleich ganz gegen ihn wende. Man habe ihn immer gemocht, aber er müsse doch verstehen, die Zeiten und man könne ja nicht anders. Immer haben die Juden profitiert, jetzt müssten doch endlich mal die anderen dran sein. Die ganze Palette an Ausflüchten, lächerlichen Gründen und vorgeschobenen Argumenten bietet Boschwitz auf, um seinen Protagonisten langsam verzweifeln zu lassen. Die immer schnellere Abfolge von Zügen, mit denen er flüchtet, spiegeln seine steigende Verzweiflung wieder, da wundert sein Gedankengang am Bahnsteig nicht:

„Eigentlich brauche ich nur nach vorne zu springen, mich einfach fallen zu lassen, vor den Zug, dachte er. Alles ist dann vorbei und gänzlich unwichtig.“

Viele der Figuren verkörpern das typische Verhalten der damaligen Zeit. Silbermanns Schwager, der sich von ihm nicht ruinieren lassen will, obwohl Silbermann ihm stets geholfen hatte, und der eine Beherbergung auch nur für wenige Tage kategorisch ablehnt. Sein Ex-Geschäftspartner, der die Propaganda der Partei glaubt und die Ermordung des Botschaftssekretärs als legitimen Grund für die Vernichtung der Juden ansieht. Der Kommissar, bei dem er einen Diebstahl anzeigen will und der ihn schon vorab der Lüge bezichtigt, rein auf Basis seines Glaubens.

Boschwitz muss es so gegangen sein wie Silbermann, als dieser gegen Ende des Romans feststellt:

„Ich habe jetzt oft das Gefühl...die Welt ist verrückt...das heißt, ich weiß nichts mehr mit ihr anzufangen...“

Mehr kann man zu den realen Geschehnissen nicht sagen. Und viel besser lassen sie sich auch kaum einfangen als es Boschwitz mit seinem Roman getan hat. Ein Zeitzeugnis, das vermutlich, obwohl rein literarisch, mehr Realität beinhaltet, als man sich vorstellen konnte.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

"Der Reisende" von Ulrich Alexander Boschwitz ist sowohl ein spannender Roman als auch ein besonderes Zeitdokument aus dem Klett-Cotta-Verlag.

Von dem ins Exil geretteten Juden Ulrich Alexander Boschwitz zur Zeit in der er spielt geschrieben und von Peter Graf editiert erzählt der …

Mehr

"Der Reisende" von Ulrich Alexander Boschwitz ist sowohl ein spannender Roman als auch ein besonderes Zeitdokument aus dem Klett-Cotta-Verlag.

Von dem ins Exil geretteten Juden Ulrich Alexander Boschwitz zur Zeit in der er spielt geschrieben und von Peter Graf editiert erzählt der Roman die Geschichte des Juden Otto Silbermann, der 1938 in Berlin gerade noch rechtzeitig aus seiner Wohnung fliehen kann um nicht im Zuge der Novemberprogrome verhaftet zu werden. Er war gerade noch ein angesehener und wohlhabender Geschäftsmann, als er sich - zunächst fast ohne Geld - auf der Straße wiederfindet. Er kann nicht mehr nach Hause, und weiß auch sonst nicht wo er hin soll. Er schafft es zumindest einen Teil seines Vermögens wiederzubekommen. Nun ist sein vorrangiges Ziel ins Ausland zu gelangen. Doch das will ihn auch nicht und so folgt eine schier endlose Odyssee mit der Bahn, immer unterwegs, denn nur an Bahnhöfen und unterwegs ist man anonym.

Man merkt dem Erzählstil und der Sprache an, dass das Buch ein Originaldokument ist. Zwar handelt es sich um eine fiktive Erzählung aber man erkennt, dass der Autor soetwas selbst miterlebt hat. Wenn jemand heute so einen Roman schreiben wollte würde er ganz anders aussehen, denn niemand würde mehr diese Sicherheit und Gutgläubigkeit, die Silbermann am Anfang noch hat, erfinden können. Auch die Offenheit, mit der er diffamiert und niedergemacht wird, würde sich heute niemand mehr schreiben trauen. Und doch ist es gut - sehr hart und unangenehm natürlich, aber auch gut so etwas zu lesen um wieder wachgerüttelt zu werden und zu erkennen wo auch in unserer Gesellschaft wieder ähnliche Tendenzen erwachsen. Wir müssen alles aufhalten, was in diese Richtung des damaligen Terrors führt und auch alles, was uns davon überzeugen will, dass das damalige Regime vielleicht nicht in allem schlecht war. Solches Gedankengut darf sich heute nicht mehr durchsetzen und solche schlimmen Geschehnisse dürfen sich niemals wiederholen. Dafür müssen besonders wir Deutschen uns einsetzen.

Dieser Roman ist ein Erlebnis, nicht einfach zu lesen, aber eine wichtige Lektüre zum Verständnis der Vergangenheit und zur Wachsamkeit in der Zukunft.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Zerrissen

Novemberporgromen 1938 und Otto Silbermann, der Geschäftsmann der gar nicht jüdisch aussieht, ist auf einmal auch betroffen. Sein Geschäft, sein Vermögen, seine Familie sind bedroht. Innerlich zerrissen zwischen „das kann nicht sein“ und …

Mehr

Zerrissen

Novemberporgromen 1938 und Otto Silbermann, der Geschäftsmann der gar nicht jüdisch aussieht, ist auf einmal auch betroffen. Sein Geschäft, sein Vermögen, seine Familie sind bedroht. Innerlich zerrissen zwischen „das kann nicht sein“ und „Angst“, zwischen dem Versuch sein Vermögen zu retten oder sein Leben, zwischen dem Vertrauen zu anderen Menschen und dem Mißtrauen jedem und allem gegenüber, ist er unterwegs mit Zügen ohne Ziel.

Das Buch „Der Reisende“ spiegelt die Zeit damals anschaulich und interessant wieder. Aus der Sicht des Betroffenen Otto Silbermann und seiner Gedankenwelt erzählt, macht es betroffen und ist doch ein gutes, interessant zu lesendes Zeitzeugnis. Ich kann dieses Buch nur empfehlen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Der Reisende, Roman von Ulrich Alexander Boschwitz, 304 Seiten, erschienen bei Klett-Cotta.

Eine Erzählung über den jüdischen Geschäftsmann Otto Silbermann, der zuerst sein Hab und Gut, dann seine Würde und am Ende seinen Verstand verliert.

Vorliegender Roman wurde schon …

Mehr

Der Reisende, Roman von Ulrich Alexander Boschwitz, 304 Seiten, erschienen bei Klett-Cotta.

Eine Erzählung über den jüdischen Geschäftsmann Otto Silbermann, der zuerst sein Hab und Gut, dann seine Würde und am Ende seinen Verstand verliert.

Vorliegender Roman wurde schon 1938 verfasst, als die Verfolgung der Juden im Dritten Reich gerade begann. Der Autor zu diesem Zeitpunkt erst 23 Jahre alt schrieb diesen Roman in wenigen Wochen und nachdem er selber schon geflüchtet war. In den 60er Jahren gelangte das Manuskript nach Frankfurt ins Exilarchiv der deutschen Nationalbibliothek. Erst jetzt, 80 Jahre nach seiner Fertigstellung wurde diesem beeindruckenden Werk die Form gegeben, die ihm gebührt. (Aus editorische Notiz)

Das Buch gliedert sich in 11 überschaubare Kapitel, im auktorialen Erzählstil verfasst. Schon auf den ersten Seiten wurde ich von diesem Text derart gefesselt, dass ich dieses Buch nur in einem Zug lesen konnte. Schon auf den ersten Seiten beginnt es sehr spannend. Der Protagonist Silbermann, versucht an den Geschäftsmann Becker, ein Haus zu verkaufen. Die verzweifelten Versuche noch wenigstens die Immobilie, letztendlich zwar weit unter Wert, zu veräußern, werden vom Erscheinen eines SA-Schlägertrupps im Zuge der Reichsprogromnacht zunichte gemacht. Silbermann kann fliehen und muss seine Frau zurücklassen. Die beiden haben es versäumt rechtzeitig zu ihrem Sohn nach Frankreich zu flüchten. Sehr viele interessante Dialoge und auch Monologe machen die Geschichte äußerst lebendig. Besonders die Monologe die der Protagonist in Gedanken führt, zeigen auf, wie sich Silbermann innerhalb einer Woche verändert. Verraten von Freunden, Verwandten und Geschäftspartnern fühlt er sich nur noch in Zügen sicher und reist quer durch Deutschland. Von seinem Teilhaber erhält er noch eine größere Geldsumme, die er fortan in einer Aktenmappe mit sich trägt. Als er auch noch um seine letzte Hoffnung gebracht wird, erkennt Silbermann, dass er von nun ab, zum Staatsfeind Nr.1 geworden ist.

Dieses Buch hat mich erschüttert. Vor allem, dadurch, dass es von einem 23Jährigen auf so eine „reife Art“ geschrieben werden konnte. Obwohl es sich hier wirklich um ein ernstes Thema handelt, empfand ich den Schreibstil als fesselnd, unterhaltsam und leicht zu lesen. Am Ende des Buches sind noch wichtige Informationen des Herausgebers angeführt die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Leider finde ich, dass im Klappentext zu viel vom Plot verraten wird. Gerne hätte ich auch gewusst wie Silbermanns „Geschichte“ endet, mir fehlt sozusagen der Schluss der Geschichte.

Da es sich bei vorliegendem Werk um eine etwas anders erzählte Perspektive der Thematik handelt finde ich dieses Buch auch als Schullektüre geeignet. Auf jeden Fall gebe ich eine Leseempfehlung und verdiente 4 Sterne.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Otto Silbermann führt ein gutbürgerliches Leben, wohnt mit seiner Frau in einer feudalen Wohnung, ist ein erfolgreicher Kaufmann. Doch nach der Reichsprogromnacht ändert sich für ihn endgültig alles, gerade noch rechtzeitig kann er aus der Wohnung fliehen bevor er von …

Mehr

Otto Silbermann führt ein gutbürgerliches Leben, wohnt mit seiner Frau in einer feudalen Wohnung, ist ein erfolgreicher Kaufmann. Doch nach der Reichsprogromnacht ändert sich für ihn endgültig alles, gerade noch rechtzeitig kann er aus der Wohnung fliehen bevor er von Nazischergen verhaftet wird. Seine Flucht führt ihn zum Bahnhof und von dort aus überall hin.

Schon die Geschichte des Autors, die hinter diesem Roman steht, wäre eigentlich ein eigenes Buch wert gewesen. Man merkt dem Reisenden die persönlichen Erfahrungen des Autors immer wieder an, die Angst, die Ohnmacht, aber auch die Wut und Verzweiflung. Silbermann steckt voller Gefühle, auch wenn er die unauffällige Fassade sehr gut aufrechterhalten kann. Er ist keine durchweg sympathische Figur, was ihn wiederum umso authentischer macht. Seine Irrfahrt durch Deutschland wirkt auf den Leser zunehmend beklemmend, immer wieder lässt der Autor kleine Szenen entstehen, die für uns heute absolut erschreckend, aber leider sehr real gewesen sind. Boschwitz wollte sein Manuskript ursprünglich überarbeiten, dies gelang ihm jedoch nicht mehr. Peter Graf hat hier in meinen Augen sehr gute Arbeit geleistet und diesem sehr mutigen und sehr wichtigen Buch zu neuem Leben verholfen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für