Walter Serner gilt als Meister der verruchten Pose, des amoralischen Affronts. Das Generalthema seiner Kriminalgeschichten ist die Faszination des Bösen. In mondänem Argot feiert hier ein durch und durch moderner Autor das blühende Laster der Großstadt und deren zwielichtige Helden: leichte Mädchen und schwere Jungs, Tagediebe und Nachtschwärmer, Damen von Welt und solche mit Vergangenheit, Gentleman-Gauner, Schieber und Schlepper. Ein hochkarätiges Lesevergnügen nicht nur für Fans des Kultautors!

Krimis in Kürze: Walter Serner, Adrian McKinty und Paul Mendelson

"Selbst für einen ungewöhnlich schönen jungen Mann ist es in Paris schwer, weibliche Gunst gelegenheitsweise und gratis zu erlangen. Denn auch jene Damen, die keine festen Preise haben, besitzen sehr lukrative Grundsätze, welche es ihnen schlankweg verbieten, der Liebe mit einem noch so imposanten Fremdling sich hinzugeben, wenn er nicht durch sichere Anhaltspunkte Gewähr dafür bietet, dass es zu nennenswerten Zahlungen kommt." - So fängt heutzutage kein Krimi an, aber man vergisst in der Flutwelle der Genreliteratur allzu leicht, dass auch frühere Epochen gerne Krimis lasen. Dabei lohnt der Blick in die Geschichte schon deshalb, weil man vor den Zeiten des Regional-, Schweden-, Kuschel- und Kulinarikkrimis die Storys dort ansiedelte, wo man sie zu Recht vermutete - in der Halbwelt.

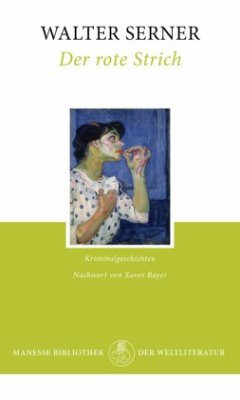

Auf diese Szene war auch der Schriftsteller Walter Serner (1889 bis 1942) abonniert, der sich nach seinem Abschied von der Dada-Bewegung in den zwanziger Jahren dem Krimi zuwandte. Aus seinerzeit vier Bänden mit rund hundert Kriminalgeschichten liegt nun eine Auswahl unter dem Titel "Der rote Strich" (Manesse Verlag, 449 S., geb., 24,95 [Euro]) vor, die zeigt, mit welcher sprachlichen Artistik Serner zur Sache ging. Er schreibt hochartifiziell und schafft so eine Aura, die gar nicht zur Welt der Hochstapler und Prostituierten zu passen scheint. Tut sie aber doch. Denn Dichtung war für Serner nichts als höherer Schwindel, die Vertreter(innen) bürgerlicher Konventionen fallen bei ihm sehr zu Recht jenen illusionslosen Selbstdarstellern, Trickdieben und Betrügern zum Opfer, die er häufig ins Zentrum stellt.

Mit den Illusionen ist es auch an jenem Schauplatz nicht weit her, zu den der irische Autor Adrian McKinty in "Gun Street Girl" (Suhrkamp Nova, 375 S., br., 14,99 [Euro]) führt - in das vom Bürgerkrieg zerrissene Belfast des Jahres 1985. Der Ermittler Sean Duffy unterscheidet sich nicht äußerlich, sondern durch Religion, Klasse und Bildung von seinen protestantischen Kollegen: Er ist katholisch und Oxford-Absolvent, Kunst- und Musikliebhaber sowie kritischer Beobachter der Hitparaden.

In seinem vierten, von Peter Torberg exzellent übersetzten Roman-Fall hat er es mit der Ermordung eines wohlhabenden Ehepaars zu tun; der dringend tatverdächtige Sohn wird alsbald als Leiche angeschwemmt, ein Abschiedsbrief scheint seine Täterschaft zu bestätigen. Doch das Morden geht weiter, Zweifel bleiben, und so sucht Duffy im ungeliebten England, in Oxford nach der Lösung.

Dort hat im wirklichen Leben sein 1968 nahe Belfast geborener Erfinder studiert, bevor er mit seiner amerikanischen Frau nach Denver zog. Seit einigen Jahren lebt und schreibt er in Melbourne. McKintys Protagonist ist politisch reflektiert, schlagfertig und sehr selbstironisch. Vielleicht kann man nur so das Klima der Thatcher-Jahre, den Terror der IRA aushalten. Kostprobe: "Ich schlage heimlich ein Kreuz, bitte um den treuen Schutz des hl. Michael, des Schutzheiligen der Polizisten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich an die Existenz des Erzengels Michael glaube, Schutzpatron der Bullen, aber ich bin nun mal Angehöriger der Royal Ulster Constabulary, der Polizeitruppe mit der höchsten Todesrate in der westlichen Welt, da nimmt man jede Hilfe, die man kriegen kann." Einem solchen Ich-Erzähler vertraut man sich mit Vergnügen an.

In der letzten Ausgabe unserer Krimiseite haben wir Malla Nunns Südafrika-Roman "Tal des Schweigens" vorgestellt (F.A.Z. vom 21. Dezember 2015). Und schon wieder ist ein Thriller erschienen, der beweist, welche schreiberischen Produktivkräfte dieses noch immer zerrissene Land freisetzt. Verfasst hat ihn der Brite Paul Mendelson, Jahrgang 1965, der in jungen Jahren als Dramatiker erfolgreich war, dann Sachbücher schrieb, für das Fernsehen und die "Financial Times". Er lebt in London, nur zeitweise in Kapstadt.

In seinem Debüt "Die Unschuld stirbt, das Böse lebt" (Rowohlt Polaris, 478 S., br., 14,99 [Euro]) verrät der Titel fast ein bisschen viel, anders als es der unverbindlichere Originaltitel "The First Rule of Survival" tut. Colonel Vaughn de Vries ist Bure, Säufer und ein Veteran der Kriminalpolizei Kapstadts. Die ist in keinem guten Zustand, alte Haltungen sind nicht leicht zu überwinden, der Rassenkampf lähmt die Ermittlungen in einem Fall, der ohnehin an die Nieren geht: Nach dem Fund zweier missbrauchter, erschossener Teenager in einer Mülltonne steigen in de Vries ungute Erinnerungen an einen ähnlichen Fall auf. Damals waren die Opfer Kinder von Polizisten. Und so führt die Spur immer auch in die Asservatenkammer der Hierarchie, in die Korruption und zu einem ziemlich heftigen Ende, das von "happy" denkbar weit entfernt ist. Im historischen Präsens schnell beschleunigend und tempohart erzählt, zielt Mendelson weniger auf literarische Raffinesse denn auf Unterhaltung mit politischem Überbau.

HANNES HINTERMEIER

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

"... welch sprachliche Artistik ... Serner schafft eine Aura, die gar nicht zur Welt der Hochstapler und Prostituierten zu passen scheint. Tut sie aber doch." Frankfurter Allgemeine Zeitung, Hannes Hintermeier