Nicht lieferbar

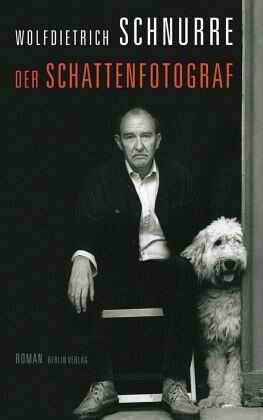

Der Schattenfotograf

Roman

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

"Hundert Bücher in einem. Eine Bibliothek. Ein Wunder" (Welt am Sonntag). In seinem monumentalen Werk Der Schattenfotograf schreibt Schnurre Aphorismen, Dialoge, Zitate, Gedanken nieder und lässt seinen Pudel Ali mit Schopenhauers Pudel Atma korrespondieren. Ein Buch, das wie kein zweites. Neu aufgelegt mit einem Vorwort von Wilhelm Genazino.

Zunächst glauben wir, ein Tagebuch zu lesen, eines von der Qualität der Tagebücher Max Frischs. Am Beginn steht ein Datum (August 1976), am Schluss ebenso (10. Januar 1977), und das Autobiographische fehlt nicht: die Kindheit mit dem Vater, der Krieg, Krankheit, Schmerz und Tod, aber auch das Glück. Über die Familie, das Lesen, das Wissen und das Schreiben. Doch dieses Buch ist noch mehr. Schnurre gelingt es, in kleinen Notizen aus dem Alltag und genialischen Aphorismen, durch Zitate und Romanentwürfe, durch fiktive Briefe und Gedichte ein ganzes Menschengedächtnis abzubilden. Und Schnurres Gedächtnis ist ein Zeugnis der geistigen Beweglichkeit, ein Konvolut der gedanklichen Fülle. Er steht im Zentrum seines persönlichsten Buches, er als Mann, Vater, Partner, Sohn und Schriftsteller, und erzeugt so eine Nähe, wie sie selten in der Literatur zu finden ist, und bleibt doch vollkommen diskret. »Danke schön, Schattenfotograf.« (Peter Härtling)