Der Strom

Roman

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

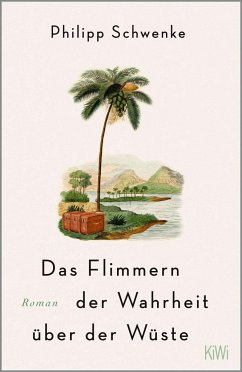

Thomas Mach, ein junger Österreicher aus Wien, reist nach Ägypten. Er soll an die Stelle der Reiseleiterin Eva Blum treten, die sich kurz zuvor aus dem Fenster ihres Hotelzimmers gestürzt hat. Geleitet von Evas Tagebuch verfolgt Thomas Mach die Spur der Frau.