"Lesen Sie dieses Buch, wenn Sie Mut dazu haben." - Thomas Mann zur Ersterscheinung vor 100 Jahren.

Es war der von seiner Begegnung mit dem bereits im Pariser Exil lebenden Iwan Schmeljow erschütterte Thomas Mann, der 1926 die Lektüre von Die Sonne der Toten (so der Titel deutschen Erstübersetzung) dringlich empfahl: Iwan Schmeljows Hauptwerk, eine epische Dichtung, wurde nach dem Erscheinen 1923 denn auch sogleich in ein Dutzend europäischer Sprachen übersetzt und von Thomas Mann für den Nobelpreis vorgeschlagen wurde.

Der Roman erzählt vom mörderischen Wüten der Bolschewiki im Bürgerkrieg auf der Krim zu Beginn der Zwanzigerjahre.

Iwan Schmeljow war in Moskau aufgewachsen, die Krim, wo er von 1918 bis 1922 mit seiner Frau in Aluscha lebte, sein Flucht- und Sehnsuchtsort, war seine Heimat. Berge, Meer und gleißende Sonne, ein friedliches Vielvölkeridyll, vernichtet durch die Bolschewiki, die auch Schmeljows einzigen Sohn Sergej hier erschossen.

Der Toten Sonne ist zum literarischen Zeugnis eines Autors geworden, der sich "von Europa" im Stich gelassen fühlte, ein Requiem auf die Opfer des damaligen Terrors und dabei nach fast hundert Jahren ein einzigartiges Buch: Die schmerzvolle Sprache des Ich-Erzählers verströmt eine ungeheure Einsamkeit und Verlassenheit, ihre poetische Kargheit entfaltet einen Sog, dem wir uns auch heute - vielmehr gerade heute - nicht entziehen können.

"Irgendwo scheint sicher die Sonne, aber das ist nicht unsere Sonne". Die Krim ist für Iwan Schmeljow nicht länger Paradies, sondern apokalyptisch anmutende Natur, statt Fülle regieren Hunger und Elend, Rechtlosigkeit, Folter und Erschießungen. "Sie kommen nachts", die mit dem roten Stern an der Mütze, sie verschleppen, morden und rauben.

Der Toten Sonne setzt elegisch ein, der Ich-Erzähler tastet mit seinem Blick die verheerte Natur ab, das Leid der verbliebenen Tiere, porträtiert die Nachbarn, führt Zwiesprache mit sich selbst, verarbeitet die Veränderungen. In der vormals blühenden Landschaft beschreibt er leise und behutsam die Verrohung aller menschlichen Verhältnisse, wenn alle Rechtsstaatlichkeit verfällt und.

Durch die Sparsamkeit seiner Sprache, durch seine originelle Erzählkunst, wirkt Iwan Schmeljows Klage nur umso lauter, umso kraftvoller.

Ein russischer Literaturkritiker jener Tage resümierte: "Er erzählt nur, Tag für Tag, Schritt für Schritt in einer Epopöe von seinem kleinbürgerlichen Leben auf der Krim in dem Hungerjahr unter dem bolschewistischen Joch".

Käthe Rosenberg, eine Cousine von Thomas Manns Ehefrau Katja, übersetzte Iwan Schmeljow ins Deutsche (erschienen 1925 bei S. Fischer in Berlin) - aber diese Übersetzung vermittelte nur einen ungefähren Eindruck von der Kraft und Poesie des Originals.

Schmeljows unverwechselbare Erzählerstimme legt nun die Neuübersetzung von Christiane Pöhlmann frei.

Es war der von seiner Begegnung mit dem bereits im Pariser Exil lebenden Iwan Schmeljow erschütterte Thomas Mann, der 1926 die Lektüre von Die Sonne der Toten (so der Titel deutschen Erstübersetzung) dringlich empfahl: Iwan Schmeljows Hauptwerk, eine epische Dichtung, wurde nach dem Erscheinen 1923 denn auch sogleich in ein Dutzend europäischer Sprachen übersetzt und von Thomas Mann für den Nobelpreis vorgeschlagen wurde.

Der Roman erzählt vom mörderischen Wüten der Bolschewiki im Bürgerkrieg auf der Krim zu Beginn der Zwanzigerjahre.

Iwan Schmeljow war in Moskau aufgewachsen, die Krim, wo er von 1918 bis 1922 mit seiner Frau in Aluscha lebte, sein Flucht- und Sehnsuchtsort, war seine Heimat. Berge, Meer und gleißende Sonne, ein friedliches Vielvölkeridyll, vernichtet durch die Bolschewiki, die auch Schmeljows einzigen Sohn Sergej hier erschossen.

Der Toten Sonne ist zum literarischen Zeugnis eines Autors geworden, der sich "von Europa" im Stich gelassen fühlte, ein Requiem auf die Opfer des damaligen Terrors und dabei nach fast hundert Jahren ein einzigartiges Buch: Die schmerzvolle Sprache des Ich-Erzählers verströmt eine ungeheure Einsamkeit und Verlassenheit, ihre poetische Kargheit entfaltet einen Sog, dem wir uns auch heute - vielmehr gerade heute - nicht entziehen können.

"Irgendwo scheint sicher die Sonne, aber das ist nicht unsere Sonne". Die Krim ist für Iwan Schmeljow nicht länger Paradies, sondern apokalyptisch anmutende Natur, statt Fülle regieren Hunger und Elend, Rechtlosigkeit, Folter und Erschießungen. "Sie kommen nachts", die mit dem roten Stern an der Mütze, sie verschleppen, morden und rauben.

Der Toten Sonne setzt elegisch ein, der Ich-Erzähler tastet mit seinem Blick die verheerte Natur ab, das Leid der verbliebenen Tiere, porträtiert die Nachbarn, führt Zwiesprache mit sich selbst, verarbeitet die Veränderungen. In der vormals blühenden Landschaft beschreibt er leise und behutsam die Verrohung aller menschlichen Verhältnisse, wenn alle Rechtsstaatlichkeit verfällt und.

Durch die Sparsamkeit seiner Sprache, durch seine originelle Erzählkunst, wirkt Iwan Schmeljows Klage nur umso lauter, umso kraftvoller.

Ein russischer Literaturkritiker jener Tage resümierte: "Er erzählt nur, Tag für Tag, Schritt für Schritt in einer Epopöe von seinem kleinbürgerlichen Leben auf der Krim in dem Hungerjahr unter dem bolschewistischen Joch".

Käthe Rosenberg, eine Cousine von Thomas Manns Ehefrau Katja, übersetzte Iwan Schmeljow ins Deutsche (erschienen 1925 bei S. Fischer in Berlin) - aber diese Übersetzung vermittelte nur einen ungefähren Eindruck von der Kraft und Poesie des Originals.

Schmeljows unverwechselbare Erzählerstimme legt nun die Neuübersetzung von Christiane Pöhlmann frei.

Iwan Schmeljows Roman "Der Toten Sonne" erzählt von den Opfern des Bürgerkriegs auf der Krim vor hundert Jahren.

Einen Pfau nennt er sein Eigen, einige Hennen, dazu Birnenbäume der Sorte Marie Louise, einen Nussbaum und Weinstöcke. Der Blick aus den Fenstern des kleinen Hauses geht hinunter aufs Meer, auf das auch die nahe gelegene Festung an der Küste blickt, unter ihr die weißen Häuser mit Weinbergen, weiter rechts die Steilwand des Kusch-Kaja und der bewaldete Babugan. Iwan Schmeljows Erzähler lebt auf der subtropischen Krim in bukolischer Landschaft.

Doch die Bukolik ist voller Abgründe. Auf der grauen Steilwand des Kusch-Kaja "steht Schreckliches, und die Zeit naht, es zu lesen". Der morgens golden schimmernde Babugan zeigt den Tag über undurchdringliches Schwarz, aus dem die gerade überwundene Nacht mit Träumen heranzukriechen scheint, die nicht von dieser Welt sind.

Also besser beim Morgen bleiben! Besser sich der nackten Wahrheit stellen! Dass nämlich die Erde mit Blut getränkt ist, die Weinstöcke unter der Festung zerstört sind, die Häuser unbewohnt und geplündert und der "Zerstörer", aus dessen Schornstein schwarzer Rauch quillt, Todgeweihte nach Jalta bringt. Aufgegangen ist die Sonne, aber sie ist - diesen Titel trägt Schmeljows Buch - "Der Toten Sonne". Ihr ist es wie den Bergen "einerlei, ob da ein rosafarbener Körper liegt oder eine blau angelaufene Leiche mit leergetrunkenen Augen".

Die Krim ist im Jahre 1921 kein Paradies mehr, sondern die Hölle auf Erden, und Schmeljows Erzähler, ein Schriftsteller, ist einer der lebendig Toten in ihr. Wie seine Nachbarn habe er das Urteil "lebenslänglich" erhalten, heißt es. Auf der Krim tobte bis Ende 1920 der Bürgerkrieg zwischen den Bolschewiki und den Weißen mit Zehntausenden Toten und grenzenloser Brutalität. Im Schatten der Scharmützel rauben die von der Macht berauschten Revolutionäre, manchmal angeführt von einem Gymnasiasten, die "Burschuasen" aus, also jeden, der etwas besitzt. Wer widerspricht, wird verhaftet, gefoltert, exekutiert. Den anderen droht dasselbe Schicksal.

Schmeljow nennt die neuen Herren, die sich alles nehmen, "Barbaren" und rote "Sternträger". Auftreten lässt er sie nur einmal: als gefährliche Strauchdiebe, die ein fehlerhaftes Russisch mit unverstandenen Fremdworten wie "Innerterzionale" sprechen, ahnungslos und gierig sind. Doch der Blick seines Erzählers bleibt in der Nähe, die Ferne hält er für trügerisch wie die Träume. In der Nähe leben der Pfau und die Hühner, einige Mütter mit Kindern, aber ohne Schuhe, eine Witwe, ein Invalide, ein Doktor, ein Professor, ein Schriftsteller "wie meinesgleichen", ein Tatar. Schmeljows Erzähler erzählt von seinen Tieren, die von ihm Futter und Schutz erwarten, und von den Nachbarn, die vorbeikommen, um zu plaudern, zu fragen und zu betteln. Von sich schweigt der Erzähler. Dass er eine Frau hat und ein Kind verliert, ist nur einem Nebensatz zu entnehmen. Bukolisch ist immerhin noch der gute Hirte, der sich dem alltäglichen Leben anderer widmet.

Noch blickt der Erzähler auf Hühner, Obstbäume und Weinstöcke, doch der Pfau hat sich bereits von ihm losgesagt und eine der herrenlosen Datschen bezogen, um sich vor den streunenden Hunden zu schützen. Nach und nach verschwinden dann bei allen Bewohnern der kleinen Siedlung Habseligkeiten und Tiere. Dann folgen ihnen die Menschen: Wer von Raub, von Verschleppung und von Mord verschont bleibt, stirbt einen langsamen Tod: Er verhungert in der Wüstenei, zu der die fruchtbare Erde geworden ist.

"Leer" nennt Schmeljows Erzähler immer wieder das Land, obwohl die Zahl der herumstreifenden Soldaten und Freischärler beträchtlich ist. Leer sind auch das Leben und der Magen. Und doch schwebt für Schmeljows Erzähler über allem, was da wüst und leer ist, der Geist Gottes. Den Tag begrüßt er daher mit einem Gebet, und daher sucht er die Leiden der Mitmenschen in der Hölle zu lindern, hört ihnen zu, gibt barmherzig, solange er hat, und spendet Trost. Daher wirkt das Buch auch seltsam aus der Zeit gefallen.

Schmeljow verfasst es 1923 im französischen Exil, in Iwan Bunins Haus in Grasse. Mit seiner Frau hat er die Krim verlassen können. Thomas Mann liest die 1925 erscheinende Übersetzung bei S. Fischer und empfiehlt Schmeljow für den Literaturnobelpreis; Jahre später wird ihn statt seiner der Emigrant Bunin erhalten. Die Lakonie und die Faktizität, zu denen später jene greifen werden, die wie Tadeusz Borowski oder Warlam Schalamow die Menschheitsgräuel des 20. Jahrhunderts überlebt haben, gilt zu Schmeljows Zeiten noch als journalistisch, als Kapitulation der Literatur - nicht als ein dem massenhaften Morden angemessener und mühsam erarbeiteter Stil.

Schmeljow gehört zu jener Überlieferungslinie, deren vielleicht letzter und bekanntester Vertreter Alexander Solschenizyn ist - zu den Autoren also, denen auch furchtbarste Erfahrungen das Vertrauen in die göttliche Heilsordnung nicht nehmen können.

"Gibt es ihn überhaupt irgendwo, diesen Himmel?", heißt es am Ende von "Der Toten Sonne". Die Frage wirkt sehr nonchalant hingeworfen, denn unmittelbar auf sie folgt der Satz: "Auch über anderes grübelte ich, über eigenes." Für Schmeljow markiert dieses Nacheinander vermutlich die äußerste Entfremdung von Himmel und Mensch. Zum Einsturz des Himmels aber kommt es nicht. Der Erzähler wird den "Kelch leeren" und das silberne Kreuz an der Kette verkaufen, ohne am Herrn zu zweifeln. Das Wunder, da ist er sich sicher, wird kommen. "Deshalb wird es sie geben, die Große Auferstehung!" Glaube kann auch bequem sein.

Die Amsel singt im Roman ihr Lied, und die Zeiten sind nicht fern, in denen Jesus Christus die Menschen begleitete im Leben, das ein "wunderbares Orchester" war: Alles sang damals, und dieser lyrische Ton findet sich auch in der Übersetzung von Christiane Pöhlmann. Nun, in der Folge der blutigen Kämpfe, ist nur "Tumult und Gebrüll", klagt Iwan Schmeljow. Doch findet er in "Der Toten Sonne" keine andere Sprache für die Schrecken des Bürgerkriegs als die eines kopfschüttelnden, an den Zeitläuften verzweifelnden Mitfühlens und keine anderen Bilder als die Vorstellung von der Krim als einer "Hölle". Vielleicht geht es meist nicht anders, wenn Menschen überwältigt werden. JÖRG PLATH

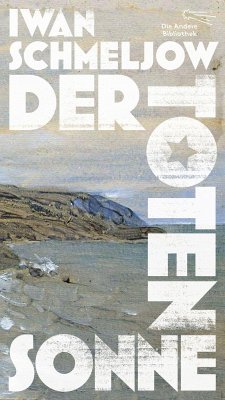

Iwan Schmeljow: "Der Toten Sonne". Roman.

Aus dem Russischen und mit einem Nachwort von Christiane Pöhlmann. Die Andere Bibliothek, Berlin 2023. 320 S., geb., 44,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Literarisch brillant und erschreckend aktuell angesichts Putins Untaten ist dieses Buch laut Rezensent Franz Haas. Es spielt auf der Krim, beschreibt Haas, dreht sich um eine anonyme Hauptfigur und setzt wohl im Jahr 1921 ein, jedenfalls wird die Gegend von Kommunisten beherrscht - und terrorisiert. Die politische Gewalt bleibt freilich, erläutert der Rezensent, zumeist Andeutung, in lyrischer Manier entwirft Schmeljow ein breites Figurenpanorama und zeichnet nach, wie selbst Flora und Fauna unter der kommunistischen Herrschaft ächzen. Haas bewundert, wie Schmeljows Prosa realistische Schlaglichter auf den roten Terror wirft und gleichzeitig die Intellektuellen im Westen, die mit der kommunistischen Umwälzung sympathisieren, anklagt. Auch für Christiane Pöhlmanns filigrane Übersetzung findet die durchweg begeisterte Rezension lobende Worte.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Wer sich vom geschichtlichen Hintergrund des ukrainischen Freiheitskampfs ein nachhaltiges Bild machen möchte, findet hier ein großes literarisches Zeugnis.« der Standard 20240824