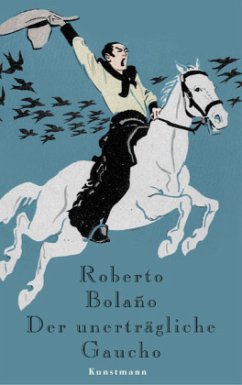

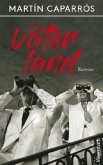

Produktdetails

- Verlag: Verlag Antje Kunstmann

- Originaltitel: El gaucho insufrible

- Artikelnr. des Verlages: 97446

- Seitenzahl: 189

- Erscheinungstermin: 29. August 2006

- Deutsch

- Abmessung: 194mm x 130mm x 20mm

- Gewicht: 278g

- ISBN-13: 9783888974465

- ISBN-10: 3888974461

- Artikelnr.: 20845945

- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

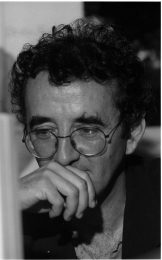

Bücher lügen: Roberto Bolaño über argentinische Phantasmen

Vernunft ist nicht käuflich. Geht aber das Geld zur Neige, sieht sich auch der Verstand bedroht. Daß ihnen wieder einmal reichlich unangenehme Zeiten bevorstünden, ahnten die Argentinier um die Jahrtausendwende, als Wirtschaftskrise und Staatsbankrott sämtliche Ersparnisse zunichte machten. Die Werte schmolzen dahin, und die Bürger wußten sich nicht anders zu helfen als durch die so lautstarken wie hilflosen "caceroladas", Demonstrationen im Rhythmus kraftvoll geschlagener Blechtöpfe.

Wo aber die Zukunft nichts mehr bietet, bringt sich das Wunschdenken ins Spiel und verzerrt die Realität nach Kräften. Daß die Wirklichkeit kaum weniger fiktiv ist als noch der phantastischste Roman, diese These faszinierte den 2003 verstorbenen chilenischen Autor Roberto Bolaño wie keine andere. Glanzstück dieser Arbeit am Imaginären war sein charmantes Büchlein "Die Naziliteratur in Amerika", eine Porträtsammlung rechtslastiger Autoren aus beiden Teilen des Kontinents. Der Text hätte wissenschaftliche Standards setzen können, wiese er nicht einen kleinen Schönheitsfehler auf: Die darin porträtierten Personen sind samt und sonders erfunden. Dieses Spiel an den Rändern des Wahns setzte Bolaño in seinen weiteren Büchern fort, und auch in den Texten des Erzählbands "Der unerträgliche Gaucho" knüpft er Realität und Fiktion noch einmal auf das engste aneinander.

Die Titelgeschichte spielt zur Zeit der argentinischen Wirtschaftskrise. Auf deren Höhepunkt entschließt sich der Rechtsanwalt Manuel Pereda, vor dem Chaos in Buenos Aires auf einen alten Familiensitz in der Pampa zu fliehen. Doch die Krise hält nicht nur die Stadt, sondern auch das Land im Griff, weshalb nur der ihr entkommt, der sie nach Kräften verdrängt. So auch Pereda: Kaum am Ziel, fühlt er sich in der erstbesten Schenke schon an Borges' Kurzgeschichte "Der Süden" erinnert. Fortan gibt er sich einer Pampa-Romantik hin, die durch den in düsterem Wahn endenden Text des argentinischen Dichters nicht einmal im Ansatz gedeckt ist.

Literarische Reminiszenzen ergeben sich auch beim nächsten Kneipenbesuch: Diesmal gehen Pereda Szenen einer Erzählung Mario Di Benedettos durch den Kopf - jenes Autors, der nach dem Militärputsch 1976 von den Häschern der Macht gefoltert wurde und das Land erst dank einer internationalen Solidaritätskampagne verlassen konnte.

Doch die historische Wirklichkeit beeindruckt den sonst so peniblen Rechtsanwalt ebensowenig wie die triste Realität des argentinischen Hinterlands, symbolisiert durch die Mitarbeiter einer spanischen NGO, die der mittellosen Landbevölkerung medizinische Hilfe leisten. Nein, vom Elend der Provinz will Pereda nichts wissen. "Argentinien ist ein Roman", erklärt er einigen um ihn versammelten Gauchos, "und demnach falsch oder zumindest verlogen." Die Pampa dagegen sei "das Ewige". Doch man muß Pereda korrigieren: Weitaus beständiger als die Pampa selbst sind die ihr gewidmeten Floskeln. "Zivilisation und Barbarei", auf diese Formel hatte Domingo Faustino Sarmiento, Schriftsteller und von 1868 an argentinischer Präsident, den Unterschied zwischen Hauptstadt und Hinterland einst gebracht - und damit einen Topos geschaffen, der in seiner griffigen Prägnanz sämtliche Entwicklungen des zwanzigsten Jahrhunderts unbeschadet überstand und als geflügeltes Wort wohl weiterhin bestehenbleibt. Vielleicht sogar aus gutem Grund: Bisweilen, muß Pereda bemerken, bleiben die angekündigten Züge aus der Hauptstadt einfach aus, "als wäre dieses Stück Argentinien nicht nur von der Landkarte, sondern auch aus der Erinnerung verschwunden". Darum betreibt der Rechtsanwalt einen privaten Gedächtniskult, schafft sich eine literarische Traumwelt, wie sie auch der 1949 geborene Autor César Aira in seinem Roman "Die Mestizin" inszeniert oder vielmehr karikiert.

Sämtliche Mythen der Pampa finden sich in Airas Roman märchenhaft überzeichnet, ganz so, als wäre die Pampa Ort eines gewaltigen Hirtenspiels, einer bukolischen Szenerie, die schon im frühen neunzehnten Jahrhundert, in dem der Roman spielt, längst hinfällig geworden ist und schließlich hart mit den Gepflogenheiten des längst auch ins Hinterland vorgedrungenen Kapitalismus kollidiert. Doch die Evidenz der Geschichte interessiert Pereda wenig. Er entscheidet sich schließlich auf immer für die Pampa, dem mächtigen Ruf der Fiktion folgend, deren Verführungskraft auch Thema der anderen Erzählungen des Bandes ist. Darin findet sich noch ein weiterer Reisender: der Schriftsteller Álvaro Rousselot, den es nach Paris verschlägt, der dort aber zur blanken Karikatur seiner selbst wird. Bolaño spielt an auf das Paris der 1950er Jahre, das zur neuen Heimat zahlreicher lateinamerikanischer Autoren, vor allem aber Möchtegernautoren, wurde. Was immer Literatur sein mag - nicht zuletzt, so deutet es die Geschichte an, ist sie Trug und Wahn, künstliches Paradies hirnloser Boheme.

So sieht es Bolaño auch in einem weiteren Text des Bandes, "Literatur + Krankheit = Krankheit". "Die Bücher sind endlich", heißt es dort, "die sexuellen Begegnungen sind endlich, aber das Verlangen, zu lesen und zu vögeln, ist unendlich, es überdauert unseren Tod, unsere Ängste, unsere Hoffnungen auf Frieden." Literatur also: kaum mehr als ein schlichtes Programm zur Erhaltung der Art? Ein ernüchternder Befund, der in noch einem Text anklingt. "Der Cthulhu-Mythos" heißt er in Anspielung auf eine von H. P. Lovecraft geschaffene Legende von außerirdischen Wesen, die all jenen Unheil brächten, die sich Gedanken um Sinn und Zweck ihres Daseins machten.

Gefeit gegen diese Macht scheinen nur manche Autoren zu sein, jene Nudeln des literarischen Betriebs, die sich mehr als ihrer Kunst ihrer Rolle bewußt sind. "Heutzutage", heißt es in dem Text, "sind Schriftsteller Funktionäre, sind Schriftsteller skrupellos, gehen ins Fitneßstudio und lassen ihre kleinen und großen Leiden in Houston oder in der New Yorker Mayo Klinik behandeln." Die Generalabrechnung - Bolaño nennt Namen - dürfte nicht nur ironisch gemeint sein. Denn sie deutet an, wie sehr sich manche Autoren den Regeln des Markts auf eine Art unterworfen haben, die in nichts mehr an jenes Versprechen der Transzendenz erinnert, das die Literatur einst gab. Indes: Daß die Fiktion die Wirklichkeit überschreite - vielleicht ist das ja die größte Illusion, die die Literatur überhaupt je hervorgebracht hat? Bolaño läßt das offen. Nur soviel steht fest: Wörtlich nehmen sollte man in der Literatur gar nichts.

KERSTEN KNIPP.

Roberto Bolaño: "Der unerträgliche Gaucho". Aus dem Spanischen übersetzt von Hanna Grzimek und Peter Kultzen. Verlag Antje Kunstmann, München 2006. 191 S., geb., 16,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Recht angetan ist Rezensent Kersten Knipp diesen Erzählungen gefolgt, die er als realistisches "Spiel an den Rändern des Wahns" gelesen hat. Als Grundthese der Prosa des chilenischen Schriftstellers betrachtet Knipp die Annahme, dass die Wirklichkeit mindestens so fiktiv wie der "fantastischste Roman" sein kann. Unter Zuhilfenahme einiger Inhaltsskizzen von Erzählungen, in denen der Rezensent Realität und Fiktion eng verzahnt fand, spielt er einmal durch, was Autor Roberto Bolano damit meinen könnte. Es geht, wie wir lesen, um Schriftsteller und ihre Bücher. Um Autoren, die von den Regeln des Marktes korrumpiert sind und die Literatur verraten haben. Und um das unsterbliche Verlangen des Menschen und Lesers nach Authentischem, seine ewige Gier "zu lesen und zu vögeln".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH