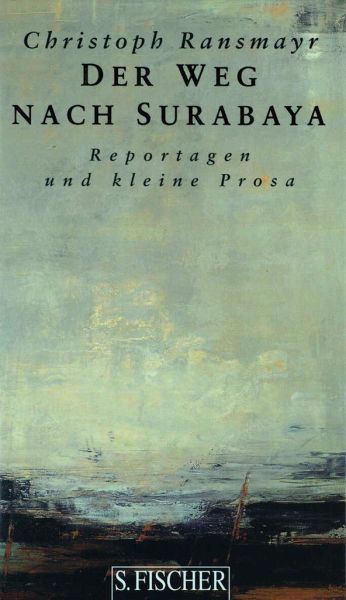

Der Weg nach Surabaya

Reportagen und kleine Prosa

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

18,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Christoph Ransmayr begann seine literarische Arbeit als Kulturredakteur und Reporter. Er schrieb seine ersten Artikel für die österreichische Monatszeitschrift Extrablatt, später für Merian oder Geo, und vor allem für TransAtlantik. Aus der großen Zahl dieser Arbeiten hat Ransmayr jetzt die wichtigsten Stücke ausgewählt und mit sechs Beispielen kleiner Prosa zur vorliegenden Sammlung zusammengefaßt. Der Weg nach Surabaya zeichnet damit auch eine schriftstellerische Entwicklungsgeschichte nach, den Aufbruch eines großen Autors. Ob Ransmayr in seinen Reportagen vom Bau der Staumauern v...

Christoph Ransmayr begann seine literarische Arbeit als Kulturredakteur und Reporter. Er schrieb seine ersten Artikel für die österreichische Monatszeitschrift Extrablatt, später für Merian oder Geo, und vor allem für TransAtlantik. Aus der großen Zahl dieser Arbeiten hat Ransmayr jetzt die wichtigsten Stücke ausgewählt und mit sechs Beispielen kleiner Prosa zur vorliegenden Sammlung zusammengefaßt. Der Weg nach Surabaya zeichnet damit auch eine schriftstellerische Entwicklungsgeschichte nach, den Aufbruch eines großen Autors. Ob Ransmayr in seinen Reportagen vom Bau der Staumauern von Kaprun erzählt, von Häftlingskolonnen und Zwangsarbeit inmitten österreichischer Idyllen, von einer Wallfahrt zur letzten Kaiserin Europas und dem mühsamen Leben auf den Halligen des Nordfriesischen Wattenmeeres - oder ob er den Leser seiner kleinen Prosa in das Labyrinth von Knossos versetzt, auf die Ladefläche eines Lastwagen in Ostjava oder in die erloschene Pracht der indischen Ruinenstadt Fatehpur: stets verbindet er die scheinbare Leichtigkeit seines Erzählens mit einem wachen Blick für die Gegenwart und einer seltenen sprachlichen Perfektion.

Entdecke weitere interessante Produkte

Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote