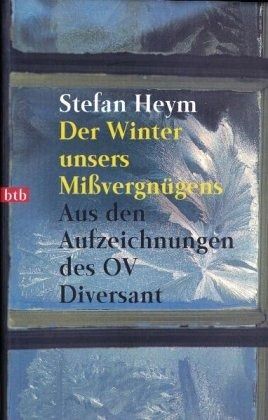

Der Winter unsers Mißvergnügens

Aus den Aufzeichnungen des OV Diversant

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

9,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

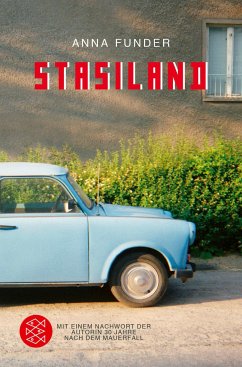

Auch seine Aufzeichnungen, entstanden zur Zeit der Biermann- Ausbürgerung und ergänzt durch unbekannte Stasi-Dossiers, zeigen die Mechanismen der Einschüchterung und Manipulation des DDR-Staatsapparats auf. Gleichzeitig ist das Buch jedoch ein Beispiel für den Widerstand von DDR- Intellektuellen lange vor der Wende und läßt sich ebenso als persönlicher Erlebnisbericht wie auch als brisantes politisches Lehrstück lesen.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.