»Einer der gefeiertsten Romane des Jahres.« Time

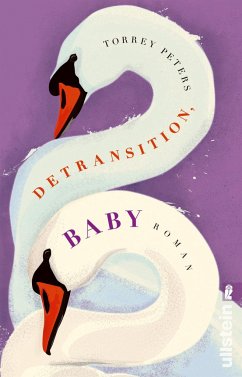

Reese und Amy sind ein glückliches Paar, zwei trans Frauen in New York, mit dem Traum von einer Familie. Doch dann entscheidet sich Amy, wieder als Mann zu leben, und die Liebe zerbricht. Als drei Jahre später Ames Chefin Katrina unerwartet von ihm schwanger wird, fasst Ames einen Plan: Warum ziehen sie das Kind nicht gemeinsam groß, zu dritt?

»Ein Buch wie ein Schlag ins Gesicht, so witzig und ehrlich, dass es von Kritik und Publikum gleichermaßen gefeiert wird.« Enrico Ippolito, Der Spiegel

»Torrey Peters lotet das Prinzip Elternschaft neu aus.« Meike Schnitzler, Brigitte

»Peters wischt Konventionen schwungvoll zur Seite und stellt alles auf den Kopf. Sehr inspirierend!.« Imke Weiter, emotion

»Torrey Peters erkundet unerschrocken die Abgründe der Geschlechterdefitinion und lotet das Prinzip Elternschaft neu aus.« Meike Schnitzler, Brigitte, 27.04.2022

»[TorreyPeters ist] eine Stimme der Vernunft. Mit ihrem universalistischen Anspruch verhandelt sie Geschlechter(de)transitionen als das, was sie wirklich sind: Veränderungen.« Hengameh Yaghoobifarah Habibitus, taz, 05.05.2022

»Detransition, Baby stellt unsere Vorstellungen von Familie auf den Kopf.« The New York Times

»So gut, dass ich schreien möchte!« Carmen Maria Machado

Reese und Amy sind ein glückliches Paar, zwei trans Frauen in New York, mit dem Traum von einer Familie. Doch dann entscheidet sich Amy, wieder als Mann zu leben, und die Liebe zerbricht. Als drei Jahre später Ames Chefin Katrina unerwartet von ihm schwanger wird, fasst Ames einen Plan: Warum ziehen sie das Kind nicht gemeinsam groß, zu dritt?

»Ein Buch wie ein Schlag ins Gesicht, so witzig und ehrlich, dass es von Kritik und Publikum gleichermaßen gefeiert wird.« Enrico Ippolito, Der Spiegel

»Torrey Peters lotet das Prinzip Elternschaft neu aus.« Meike Schnitzler, Brigitte

»Peters wischt Konventionen schwungvoll zur Seite und stellt alles auf den Kopf. Sehr inspirierend!.« Imke Weiter, emotion

»Torrey Peters erkundet unerschrocken die Abgründe der Geschlechterdefitinion und lotet das Prinzip Elternschaft neu aus.« Meike Schnitzler, Brigitte, 27.04.2022

»[TorreyPeters ist] eine Stimme der Vernunft. Mit ihrem universalistischen Anspruch verhandelt sie Geschlechter(de)transitionen als das, was sie wirklich sind: Veränderungen.« Hengameh Yaghoobifarah Habibitus, taz, 05.05.2022

»Detransition, Baby stellt unsere Vorstellungen von Familie auf den Kopf.« The New York Times

»So gut, dass ich schreien möchte!« Carmen Maria Machado