Nicht lieferbar

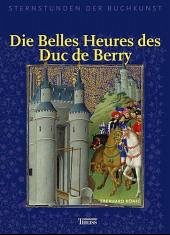

Die Belles Heures des Duc de Berry

Sternstunden der Buchkunst

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Die Stundenbücher des Duc de Berry sind durch die weltberühmten "Tres Riches Heures" weit über den Kreis der Liebhaber mittelalterlicher Baukunst hinaus bekannt und beliebt. Erstmals wird jetzt das einzigartige Bildmaterial der "Belles Heures" einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.