Die Brüder Wilhelm von Humboldt (1767 - 1835) und Alexandervon Humboldt (1769 - 1859) haben Geschichte geschrieben - als Philosoph, Sprachforscher und preußischer Staatsmann der Ältere, als Naturforscher, Schriftsteller und Weltreisender der Jüngere. Jeder leistete auf seinen Gebieten Herausragendes. Vor allem Alexanders Leben und Werk sind in jüngster Zeit wieder neu in den Blickpunkt geraten: durch die Neuausgabe seines monumentalen Buches "Kosmos" und durch Daniel Kehlmanns Roman "Die Vermessung der Welt". Die Brüder Humboldt waren einander zeitlebens sehr verbunden, dabei aber grundverschieden in Temperament und Interessenlage.

Bestsellerautor Manfred Geier schildert in seiner Doppelbiographie das Wirken der beiden Brüder und entwirft zugleich ein Bild der Epoche, in der sie lebten: Groß geworden im Zeitalter der Aufklärung, nahmen sie teil am Höhenflug der Klassik, um schließlich einen wissenschaftlichen Universalismus zu entwerfen, der hochgradig aktuell ist. Das Buch erscheint rechtzeitig zum 150. Todestag Alexander von Humboldts am 6. Mai 2009.

Bestsellerautor Manfred Geier schildert in seiner Doppelbiographie das Wirken der beiden Brüder und entwirft zugleich ein Bild der Epoche, in der sie lebten: Groß geworden im Zeitalter der Aufklärung, nahmen sie teil am Höhenflug der Klassik, um schließlich einen wissenschaftlichen Universalismus zu entwerfen, der hochgradig aktuell ist. Das Buch erscheint rechtzeitig zum 150. Todestag Alexander von Humboldts am 6. Mai 2009.

Wer war der Universalgelehrte Alexander von Humboldt? Zum 6. Mai, dem 150. Todestag, klärt eine Reihe von Büchern über seine Bedeutung auf.

Heute gehört es zu den unzweideutigen Ruhmestiteln Alexander von Humboldts, dass er sich ohne jeden Vorbehalt gegen die Sklaverei ausgesprochen hat. Spätere Übersetzer und Bearbeiter seines Reisewerkes haben die Deutlichkeit seiner Formulierungen oft abgemildert oder diese ganz unterschlagen. Sein Blick auf die Sklaverei war bestimmt vom menschenrechtlichen Pathos der Anfänge der Französischen Revolution, die er in Paris erlebt hatte.

So schrieb er in seiner südamerikanischen Reise: "Die Menschenliebe besteht nicht darin, ,ein wenig Stockfisch mehr und ein paar Peitschenhiebe weniger' zu geben. Eine wahre Hebung der geknechteten Klasse muss sich auf die ganze moralische und physische Stellung des Menschen erstrecken."

Weniger pathosgeladen, aber doch nicht weniger deutlich hat Humboldt zu einer Zeit, als er damit allein stand, Gefahren und Risiken bemerkt und beschworen, die wir heute als ökologische bezeichnen. Der Raubbau an der unberührten Natur stand ihm ebenso vor Augen wie die Klimaänderungen durch menschliche Eingriffe in den Wasserhaushalt der Natur.

Manche der Gedanken, die uns heute gleichsam unmittelbar anspringen, sind in seinem monumentalen Lebenswerk eher verborgen geblieben, als dass sie die Leser auf neue Wege gelockt hätten. Dem Echo bei seinen deutschen Bewunderern hat er durch seinen wissenschaftlichen Ehrgeiz und seine Großzügigkeit in gewisser Weise selbst im Wege gestanden. Wie er die große Expedition "in die Äquinoktialgegenden" aus seinem eigenen Vermögen finanziert hatte, so auch ihre Auswertung in dreißig Bänden.

Die Ausgabe war, vor allem durch die aufwendigen Abbildungswerke, für bürgerliche Budgets unerschwinglich. Dass Humboldt sie in der Wissenschaftsmetropole Paris erscheinen ließ, natürlich auf Französisch, hing zweifellos mit der Erwartung zusammen, dass sie sich nur hier und für ein Weltpublikum "rechnen" würde.

Der Zug ins Große, der den meisten wissenschaftlichen Unternehmungen Humboldts eigen ist, stellte sich ihrer populären Wirkung entgegen. So begann die unselige Folge der Übersetzungen, Bearbeitungen und Auszüge, die weit bis ins zwanzigste Jahrhundert das Bild des Schriftstellers in ein ungewisses Licht rückte, überhaupt den Zugang zum authentischen Humboldt verstellte. Es ist eine traurige Chronik bis in die jüngste Zeit, die der Potsdamer Romanist Ottmar Ette detailliert nachzeichnet, wobei sich nach seinen Ermittlungen noch bis in die jüngste Zeit handwerkliche Mängel der Übersetzungen mit absichtlichen inhaltlichen Entstellungen verbinden.

In seinem abschließenden, großen Werk "Kosmos" hat Humboldt in seinen späten Lebensjahren für diese Kommunikationsmängel Abhilfe zu schaffen gesucht, indem er in seinen immens erfolgreichen Berliner Vorträgen und Vorlesungen den direkten Zugang zum Publikum suchte und offenbar in einer damals beispiellosen Weise auch fand. Bei Erscheinen des ersten der fünf Bände dieses "Entwurfs einer physischen Weltbeschreibung" war der Autor fünfundsiebzig Jahre alt. Er erlebte den Abschluss der Publikation seiner Summa (1845 bis 1862) nicht mehr.

War es, wie das Echo vermuten lässt, ein zeitgemäßes Werk, das einer neuen wissenschaftlichen Stimmung entgegenkam? In Humboldts Todesjahr fällt die Veröffentlichung von Darwins "Origin of Species", Auftakt einer neuen wissenschaftlichen Mode, deren Vorbereitung in Darwins Frühwerk Alexander von Humboldt mit genauer Witterung für das Genie ihres Autors schon zur Kenntnis genommen hatte, wie umgekehrt Darwin in ihm einen unvergleichlichen Reiseschriftsteller verehrte, an dessen Schriften er sich für seinen Bericht über die Expedition der "Beagle" schulte.

So ist Humboldts "Kosmos" (publiziert in den Jahren zwischen 1845 und 1862) genau auf der Grenzlinie zweier wissenschaftlicher Perioden lokalisiert. Während Humboldt so etwas wie eine "totale" Beschreibung der Natur, von "Himmel und Erde" (wie er das griechische "kosmos" wiederzugeben liebte) anstrebte, die mit der Fülle der Naturanschauung schließlich in ein unmittelbares Naturerleben der Zuhörer münden sollte, war Darwins Horizont keineswegs geringer, wurde aber an einem strikteren Leitfaden erschlossen, dem Mechanismus der Auslese.

Das romantische Erbe Humboldts, das die Natur als Landschaft zu vergegenwärtigen suchte, versetzte sein Unternehmen demgegenüber eher in die Nachbarschaft ästhetischer Naturbetrachtung, so ungeheuer die schiere Masse des empirisch erschlossenen Stoffes sein mochte. In der Architektonik seines "Kosmos" zeichnet sich Humboldts Zwischenstellung zwischen zwei wissenschaftlichen Epochen deutlich ab. Dass das romantische Erbe noch einmal wiederbelebt werden konnte, möchte man als Kompensation des anstürmenden neuen Zeitalters der Empirie auffassen, dessen Heros Alexander von Humboldt in seiner rastlosen Sammelleidenschaft zugleich gewesen ist.

So kann das Werk Alexander von Humboldts in dem guten Sinne als überholt gelten, dass es neue Wege des Wissens erschlossen hat, dass diese aber nicht mehr nach seiner Anleitung begangen werden. So wird sein Werk schon seit langem in erster Linie als ein wissenschaftliches Dokument und in Verbindung mit seinen ästhetischen Qualitäten angeeignet. Vor allem aber ist es Humboldts intellektuelles Temperament, sein Unternehmungsgeist, der über den Abstand der Zeiten unvermindert fesselnd wirkt.

Humboldtianer haben sich seit je mehr gewünscht. So will Ottmar Ette, der vor Jahren eine deutsche Ausgabe von Humboldts "Reise in die Äquinoktial-Gegenden des Neuen Kontinents" herausbrachte, weit mehr, als heute der Beschäftigung mit Humboldts Forschungen zugetraut wird. Ette hat beobachtet, dass das Werk des Reisenden durchsetzt ist mit methodischen Vorstößen, mit theoretischen Entwürfen, mit Forschungsstrategien, die alle auf der Ebene des empirischen Handwerks verbleiben, ohne von ihrem Verfasser zu einer Methodenlehre integriert worden zu sein.

Dies kann andererseits als ein Glücksfall angesehen werden. Denn auf diese Weise haben sich die theoretischen Inspirationen Humboldts unverbogen erhalten. Der heutige Interpret seiner Werke kann sie als Fragmente herauslösen und, wie Otmar Ette, mit Erstaunen feststellen, wie "modern" Alexander von Humboldt ist: ein global und in vielen Perspektiven denkender und vergleichender Forscher, der unser Zeitgenosse sein könnte.

Seine Reise nach Zentralasien, die er 1829 im Auftrag des russischen Zaren unternahm und die Alexander von Humboldt mit Hilfe mehrerer Mitarbeiter umfangreich dokumentiert hat - Oliver Lubrich hat jetzt zum Jubiläum eine opulente Neuausgabe des mehr als tausend Seiten umfassenden Werks vorgelegt -, ist ein Musterbeispiel für die Gabe dieses Reisenden, überall neue Wissenschaftszweige zu begründen. Hier ist der reisende Gelehrte, der mit Postkutschen achtzehntausend Kilometer bis an die chinesische Grenze zurücklegte, ein Spezialist, der in atemberaubendem Tempo die für ihn wichtigen Informationen zusammenklaubt. Er selbst hat es gesehen, dass dies nichts mehr für Leser von Reiseberichten war, sondern eher für Prospektoren und Klimatologen.

Im Unterschied zum Anschauungsreichtum der südamerikanischen Expedition ist die asiatische, die ihr Pendant sein wollte, ein drastisches Beispiel für den Zerfall der Anschauung, nicht nur durch das Tempo der Kutschfahrten, sondern auch durch die weit gestreuten Kenntnisse, die gewonnen werden sollten. Sie konnten schon damals nur noch arbeitsteilig gesammelt werden. Ging es Alexander von Humboldt darum, die "unvergänglichen Züge zu bezeichnen, durch welche es der Natur gefallen, den Boden, die Klimate und die Erzeugnisse mannigfaltig zu verändern", so geschah dies, wie er selbst erkannte, um den Preis der Reize, die sonst die Reiseerzählungen vermittelten.

Die Reiseform des Wissens schien in dem Augenblick zu zerbrechen, in dem die Welt in ganz neuer Weise zugänglich geworden war. Dass Alexander von Humboldt von diesem Zeitpunkt an nach einer mehr oder weniger literarischen Form der Verdichtung von Natureindrücken sucht, die zu seinem "Kosmos" führen werden, unterstreicht nur die Panik, die von dieser Auflösung der Reiseerzählung ausgegangen ist. Die Wissenschaft war nurmehr die abstrakte Klammer, die die auseinanderstrebenden Erkenntnisse zusammenhielt. Man kann sich diese Spannung von Wissenschaft und Anschauung des Ganzen nicht intensiv genug vorstellen.

Dass es sich um ein Generationsschicksal handelt, das Alexander von Humboldt mit seinem älteren Bruder Wilhelm auf verschiedenen Wegen - die Unterscheidung von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft erfasst dies nicht angemessen - teilte, wird deutlich, wenn man die Doppelbiographie studiert, die Manfred Geier dem Brüderpaar gewidmet hat. Abweichend in der Ähnlichkeit, ähnlich im Abweichenden, so könnte man beider Lebensgeschichten charakterisieren: eine tiefe Prägung durchs achtzehnte Jahrhundert, zwei Arten eines erfrischenden Kosmopolitismus, radikale Versuchungen und liberale Antworten, in unterschiedlichem Maße Entfremdung gegenüber ihrer Herkunft und dem preußischen Milieu, einzelgängerischer Ehrgeiz und Staatstätigkeit.

Vielleicht kamen die beiden Brüder in ihren Spannungen und Gemeinsamkeiten ihrem eigenen Wesen näher als in ihrer isolierten Selbstdarstellung. Es ist, als führte jede eine gleichwertige Seinsmöglichkeit in Gestalt des Bruders mit sich. Der Stubengelehrte Wilhelm von Humboldt wird, angeregt durch die Reisen des Bruders Alexander, nicht weniger als dieser zu einem Forscher mit weltweitem Horizont, der die Sprachen erforscht, die der Bruder hat direkt vernehmen können.

Der brillante Einfall der Doppelbiographie hat, so möchte man hoffen, das Tor aufgestoßen zu einer neuen Betrachtung dieses nachromantischen Generationsschicksals.

HENNING RITTER

Ottmar Ette: "Alexander von Humboldt und die Globalisierung". Das Mobile des Wissens. Insel Verlag, Frankfurt am Main 2009. 476 S., geb., 24,80 [Euro].

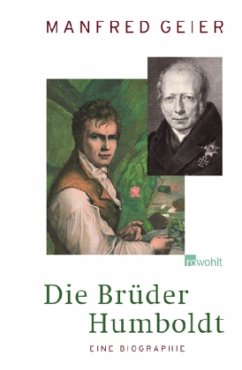

Manfred Geier: "Die Brüder Humboldt". Eine Biographie. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2009. 349 S., Abb. auf Tafeln, geb., 19,90 [Euro].

Alexander von Humboldt: "Zentral-Asien". Das Reisewerk zur Expedition von 1829. Nach der Übersetzung Wilhelm Mahlmanns aus dem Jahr 1844 neu bearbeitet und herausgegeben von Oliver Lubrich. Mit einer Auswahl aus Alexander von Humboldts Reisebriefen und Gustav Roses Reisebericht. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2009. CCVIII, 923 S., geb., 78,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Mit Beifall begrüßt Jens Bisky diese Doppelbiografie der Brüder Humboldt, die Manfred Geier vorgelegt hat. Das Buch scheint ihm die bislang "beste Einführung in Leben und Werk" der Humboldts trotz der Schwierigkeiten, die ein solches Unterfangen mit sich bringt: erstens weil die Brüder Alexander und Wilhelm ihre Sternstunden getrennt erlebten - der eine auf seiner Amerikareise, der andere bei der Bildungsreform und der Universitätsgründung in Berlin - , zweitens wegen der enormen Materialfülle. Nichtsdestoweniger ist es Geier zur Freude des Rezensenten gelungen, das Wesentliche auf gut 300 Seiten zu sagen, einen Einblick in die Lebenswelt der Brüder zu geben und einen Schlüssel zum Verständnis ihrer Werke. Bisky weiß es zu schätzen, wie Geier die Bildungsgeschichte der Humboldts mit der Geschichte der Aufklärung verknüpft und sogar ihre erotischen Wünsche und Erfahrungen einbringt. Allerdings bleibt manchen in seinen Augen nur summarisch behandelt. Das scheint ihm der Preis für den geringen Umfang und die bündige Darstellung.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH