Gilles Deleuze (1925-1995) gehört zu den großen französischen Philosophen. Neben seinen Monographien über Denker wie Hume, Leibniz oder Kant, seinen Beiträgen zur Logik des Sinns, zum Verhältnis von Differenz und Wiederholung und seinen beiden Büchern über das Kino hat er immer auch die kleine Form gesucht, in der er oftmals konziser und direkter über seine philosophischen Projekte und ihre Implikationen Auskunft gibt. Der erste Band der Sammlung dieser »Kleinen Schriften« liegt nun vor.

Er vereinigt eine Vielzahl von Texten, die verstreut publiziert worden sind und hier nun zusammengefaßt und zum größten Teil erstmals auf deutsch erscheinen: von den frühen Auseinandersetzungen mit Rousseau, Kant, Bergson, Hyppolite über brillante Essays zu Schriftstellern wie Jarry, Roussel, Cixous zum Kriminalroman der série noire, über Malerei bis hin zu Texten aus dem Umkreis der zahllosen Debatten über Psychiatrie und Politik, die sein gemeinsam mit Félix Guattari verfaßtes Buch Anti-ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie ausgelöst hat - und natürlich immer wieder Nietzsche.

In diesen kleinen Texten kommt ein anderer Deleuze zum Vorschein, ein witziger, pointierter Autor, der über einsame Inseln ebenso zu schreiben weiß wie über nomadisches Denken und die Psychoanalyse und in dessen Texten ein »philosophischer Humor« herrscht, »der auch den Texten seiner heute schreibenden akademischen Kollegen gut anstünde«, wie die Frankfurter Rundschau anläßlich des Erscheinens der französischen Ausgabe geschrieben hat.

Er vereinigt eine Vielzahl von Texten, die verstreut publiziert worden sind und hier nun zusammengefaßt und zum größten Teil erstmals auf deutsch erscheinen: von den frühen Auseinandersetzungen mit Rousseau, Kant, Bergson, Hyppolite über brillante Essays zu Schriftstellern wie Jarry, Roussel, Cixous zum Kriminalroman der série noire, über Malerei bis hin zu Texten aus dem Umkreis der zahllosen Debatten über Psychiatrie und Politik, die sein gemeinsam mit Félix Guattari verfaßtes Buch Anti-ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie ausgelöst hat - und natürlich immer wieder Nietzsche.

In diesen kleinen Texten kommt ein anderer Deleuze zum Vorschein, ein witziger, pointierter Autor, der über einsame Inseln ebenso zu schreiben weiß wie über nomadisches Denken und die Psychoanalyse und in dessen Texten ein »philosophischer Humor« herrscht, »der auch den Texten seiner heute schreibenden akademischen Kollegen gut anstünde«, wie die Frankfurter Rundschau anläßlich des Erscheinens der französischen Ausgabe geschrieben hat.

Eine Transsexuelle macht die anschauliche Probe auf die Ideen des Philosophen Gilles Deleuze / Von Christoph Albrecht

Auslaufmodell Mann, Ikarus 2000, Männerdämmerung - seit einer Weile wissen wir: Mit dem Mann ist's aus. Unser Sperma ist kaum noch zu gebrauchen, unsere Chromosomen erodieren, Metrosexuelle flüchten aus männlichen Rollenmustern wie Ratten vom sinkenden Schiff. Und das nimmt uns eine gewaltige Last von den Schultern. Daß wir oft wie irre einem Wahnbild hinterherliefen, um uns gegen das ewige Kind im Menschen zu verteidigen, um unsere Trägheit zu überwinden, um die Angst zu besiegen, das betrachten wir in der Rückschau mit einem Lächeln. Wir sind also stolz auf den Erfolg einer noch nicht ganz abgeschlossenen Therapie: Seit nunmehr etwa dreißig Jahren gibt es so etwas wie eine wissenschaftliche "Geschlechter-" und damit auch "Männerforschung". Es gibt Psychoanalyse und Philosophie. Und es gibt das Fernsehen, das aus all dem Unterhaltung macht. Aus Krankengeschichten wurde eine Kulturgeschichte.

Ein Band mit zum Teil bisher unübersetzten "Texten und Gesprächen" des französischen Philosophen Gilles Deleuze führt uns in jene Zeit vor etwas über dreißig Jahren zurück, als die Historisierung und damit die unaufhaltsame Aufweichung geschlechtlicher Identitäten begann. Die gut stilisierte, allerdings etwas forciert locker geschriebene Autobiographie der Transsexuellen Vera Freyberg läßt uns heute die Probe auf die Betrachtungen von Deleuze machen. Sie führt uns ein Stückweit in das Seelenleben jener Menschen ein, die den kulturgeschichtlichen Übergang vom Mann zur Frau durch einen operativen Eingriff ganz real an sich vollziehen lassen.

Der Band von Deleuze ist ein Archipel von Themen, von denen wir nur einige benennen: Deleuze findet bei Henri Bergson das sich durchziehende lyrische Thema "des Neuen, des Unvorhersehbaren, der Erfindung, der Freiheit". Wir finden dieses Leitmotiv auch bei Deleuze. Er rühmt die Situationskomik Rousseaus, er bekennt sich zu Sartre als seinem Lehrmeister. Er tritt ein in das empiristische "Science-fiction-Universum" David Humes und betrachtet das Werden in der Ästhetik Kants. Er identifiziert sich mit Nietzsches Idee, "daß die Dinge und die Handlungen bereits Interpretationen sind", und schmiedet sich hier das Brecheisen, um später das Interpretieren Freuds auszuhebeln. Er wendet Marshall McLuhan auf die Malerei Gérard Fromangers an, und er betont, Spinoza habe gesagt, daß Gottes Macht genau die Essenz sei, und nicht etwa umgekehrt.

Aus dem Reichtum an Themen, die diesen bedeutenden Philosophen umgetrieben haben, picken wir uns nur heraus, was möglicherweise einem Stereotyp entspricht: das Thema der sogenannten "Wunschmaschinen". Wir sehen in diesen Essays und Gesprächen nach "'68" den Strukturalismus historisch werden, wir begegnen dem Psychoanalytiker und späteren Ko-Autor von Deleuze, Félix Guattari, und wir beobachten, wie sich "das Prinzip der Maschine als solches aus der Hypothese der Struktur löst", wir treffen auch Michel Foucault, der 1972 noch nicht weiß, "was die Macht ist", der aber darin die große Frage erkennt. Heute, dreißig Jahre später, hat diese Frage eine dominierende Stellung in unseren geistes- oder medienwissenschaftlichen Seminaren inne, während sie doch ihrerseits schon längst historisch geworden zu sein scheint.

Das Mysterium der "Wunschmaschine" von Deleuze/Guattari, ziehen wir es ruhig hinunter auf diese Ebene, ist heute für jedermann als die allgegenwärtige, planetarisch vernetzte Multimediamaschine wiederzuerkennen. Die Bilder maroder männlicher Identität projiziert sie per Satellit in das letzte Beduinenzelt und verbreitet damit Kastrationsängste in globalem Maßstab. An diese Maschine, die immer mehr zum interaktiven Netzwerk weiterreift, sind wir "durchschnittlichen sinnlichen Menschen" angeschlossen, sie füttert uns mit der "platten Philosophie der Techniker-Generäle, die von sauberen Bomben träumen", sie macht die "Gedanken von uns allen", die wir "auf das Fernsehen" starren: "Schizophrenie ohne Bewegung". Wir finden Deleuze hier inspiriert von seinem Freund Kostas Axelos, der das Planetarische dachte, der Marx und die Technik, Heraklit und die Kybernetik verband. Und wir sehen ihn auf dem Weg zu Guattari, der sich mit Lacan weigert, den Körper als Grenze zu akzeptieren; Stimme und Blick etwa näherten sich "mehr und mehr den audiovisuellen Maschinen" an. Das alles ist uns heute so alltäglich geworden, daß wir nur noch mit Mühe die Faszination dieser Art von Medientheorie nachvollziehen können. Denn mit unserer technisch eingespielten Schizophrenie fühlen wir uns so wohl wie Patienten, die ihre Neurosen mit dem analytischen Vokabular Freuds kodieren.

"Kapitalismus und Schizophrenie" hieß das Werk, mit dem Deleuze und Guattari 1972 die Geisteswissenschaften in die technische, maschinelle Äußerlichkeit dieses Geistes überführten. Das Werk nannte sich im Haupttitel der "Anti-Ödipus". Es richtete sich gegen Freud, der die Ursache aller geistigen Störungen in den Familienbeziehungen vom Vater-Mutter-Typ suchte. In Wirklichkeit, so argumentierten der Philosoph Deuleuze und der Psychiater Guattari, seien die Wahnsysteme viel reicher. Sie richteten sich auf politische, historische, kulturelle Inhalte und gingen nicht in einem Familiendrama auf. Die mögliche Reichweite unserer Wahnsysteme, heißt das, deckt sich mit der Ausdehnung unserer elektronischen Wunschmaschinen. Sie ist global. Kapitalismus und Schizophrenie sind eins. Der Kapitalismus, so Deleuze, "ist noch immer eine gewaltige Wunschmaschine. Die Ströme an Geld, an Produktionsmitteln, an Arbeitskräften, an neuen Märkten - das alles ist fließender Wunsch." Deshalb ist das Unbewußte nicht mehr eine freudianische Theaterszene, sondern "eine Fabrik". Die Psychoanalyse sah im Wunsch den Verweis auf eine verborgene Bedeutung, einen versteckten Mangel: das väterliche Verbot, das Gesetz, die Kastration. Dagegen schlägt der "Anti-Ödipus" eine "positive Konzeption des Wunsches vor, als Wunsch, der produziert, nicht Wunsch, der mangelt". Hier gibt es keinen psychoanalytischen Sinn mehr, keine Interpretation. Man will nur noch wissen, "wie es läuft, wie es funktioniert", Deleuze fordert "die Rechte eines neuen Funktionalismus".

In dieser funktionalen Betrachtung von Kapitalismus und Schizophrenie fallen das Normale und das Pathologische zusammen wie zwei Ansichten eines Kippbildes. Was befreiende Kritik war, ist heute vorherrschende Sichtweise: die der Marketingexperten. Die Wunschbilder, nach denen wir uns modellieren, sind so fließend wie die Gestalten Ovids. Unsere "metrosexuellen" Geschlechtsnomaden erschließen das Spektrum feinster Unterscheidungen und Empfindungen zwischen den biologischen Polen Mann und Frau, dieses "intensive Individuationsfeld", diese "Reihen intensiver Differenzen". Im Vorwort zu dem Buch eines Homosexuellen-Aktivisten beschreibt Deleuze den sexuellen Voluntarismus, der sich hier eröffnet. "Es geht nicht mehr darum, Mann oder Frau zu sein, sondern darum, Geschlechter zu erfinden." Deleuze findet eine Homosexualität, die sich einem Identitätsverlust öffnet, "dem ,System der nichtexklusiven Verzweigungen des vieldeutigen Wunsches'". Die kapitalistische Wunschmaschine kennt nicht mehr die Dualität von Mann und Frau, sondern nur noch ein System von "Übergangsempfindlichkeiten", von Intensitätsschwankungen. "Wenn ein Schizophrener sagt, ,ich fühle, daß ich Frau werde, ich fühle, daß ich ein Gott werde', dann ist das so, als überschritte sein Körper eine Intensitätsschwelle."

Machen wir, wie angekündigt, die historische Probe auf diese Logik, die den Dritten nicht mehr ausschließt. Der Econ Verlag legt die Autobiographie von Vera Freyberg vor, die einmal als Werner Schulz geboren worden war und sich im Alter von 55 Jahren einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hat. Die ödipale Urszene findet hier nicht statt: Freyberg schildert eine Kindheit ohne Autorität, eine Jugend ohne Gott. Der Vater ist ein gescheiterter Ingenieur, die Mutter eine verkannte Künstlerin. Beide leben vom Geld des Großvaters, eines schwulen, halbjüdischen, reichen Berliner Großbäckers. Eine Art symbolischer Ersatzvater taucht einmal am Horizont eines Sonntagsausflugs auf, als der stolze Vater samt Familie Reichspräsident Hindenburg die Hand schütteln darf - doch den siebenjährigen Werner läßt dies kalt, und als "Steigbügelhalter Hitlers" kann Hindenburg in den Augen Veras erst recht keine Autorität beanspruchen. Die erzwungene Männlichkeit im Krieg geht nahtlos in die Nachkriegsnachricht von einem englischen Soldaten über, der sich zur Frau habe umoperieren lassen. Kurz nach der bestandenen "Reifeprüfung" eröffnet sich hier die Möglichkeit einer viel radikaleren "Grenzüberschreitung", als ein Kriegsabitur sie vermittelt. Werner nähert sich dieser Grenze zunächst auf den künstlerischen Spuren der Mutter, dann auf den technischen des Vaters: Bis zum Mauerbau tingelt er als Schauspieler durch die ostdeutsche Provinz - laut naheliegender Selbstanalyse eine Möglichkeit, sich spielerisch in andere Identitäten, zuletzt in eine andere Geschlechtsexistenz hineinzudenken.

Im Jahr 1964 beginnt das Erbe des Vaters zu wirken, Werner wird ein Rädchen in der Wunschmaschine des Kapitalismus, er beginnt eine Fernsehkarriere in den Kulissen des Bayerischen Rundfunks. Streng nach Deleuze/Guattari ist "meine geliebte Arbeit" als Aufnahmeleiter durchweg von "großem Vergnügen" besetzt. "Da konnte es schon passieren, daß ich während der Produktion vor mich hinträumte - meinen unerfüllbaren Traum, eine Frau zu sein." Die Arbeit am Medium markiert die Grenzen zwischen krankhafter Schizophrenie und kapitalistischer Wunschproduktion. Auf der einen Seite Wahnsinn: "Ich war doch nicht krank, abartig oder gar wahnsinnig? Oder war ich etwa schon auf dem Weg dahin?" Auf der anderen Seite Produktion und Befriedigung: "Meine Arbeit im Fernsehen und auf dem Filmset vertrieb schnell meine dunklen Gedanken wieder."

Den Anstoß zur operativen Geschlechtsumwandlung gibt der Erfahrungsbericht eines anderen Medienschaffenden, der englischen Zeitungsreporterin Jan Morris. Im Jahr 1980 ist dann Werners "letzte Männerrolle in einem Fernsehspiel" dokumentiert. Der Plan, "meine Transitreise zum anderen Geschlecht in einem Film für das Bayerische Fernsehen zu dokumentieren", macht das Außerordentliche - "einer der ersten Transsexuellen" zu sein, "die in Deutschland legal unters Messer kommen würden" - für die kapitalistische Wunschproduktion verwertbar. Das Schizophrene wird ins Unterhaltsame umoperiert. Werner bespricht das Projekt mit dem zuständigen Redakteur des Medizinressorts und erhält dessen Zustimmung. "Der Arbeitstitel lautet: Integration. Geld ist vorhanden." Das wunschmaschinelle "Ja" des Redakteurs ersetzt Freuds väterliches "Nein". Nur Deleuze und Guattari selbst wären fähig, die ganze Delikatesse dieser Szene auszukosten. Jedenfalls beobachten wir am lebenden Wunschobjekt, wie das Medium unser schizophrenes Wünschen und Wollen formt: "Sein ,Ja' ist endgültig. Das Thema Transsexualität liegt ja inzwischen in der Luft. Nun ist es endgültig: Es gibt kein Zurück mehr, nur noch ein Vorwärts. Ich bin glücklich!"

Spannend ist natürlich, was das Filmteam im Operationssaal aufnimmt: Der Penis wird ausgehöhlt, die Eichel wird von der Haut abgetrennt und als Klitoris eingepflanzt, und aus dem Hodensack formt der Chirurg die Schamlippen. Unsere tiefsten Kastrationsängste nehmen hier Gestalt an. Aber es ist nicht der Vater, der droht, sondern Werner, der seinen Willen zum Weib technisch an sich vollstrecken läßt. Es folgen ein erfolgreicher Kampf um sexuelle Anerkennung, das Auf und Ab von allerlei Beziehungskisten, das Ringen um innere Stabilität sowie einige überraschende Wendungen, schließlich jedoch die Alterseinsicht in die Vergeblichkeit alles Wünschens, das Eingeständnis, daß Vera doch "kein Weib ist und nie eines sein wird".

Würde sie ihren Entschluß wiederholen? Freyberg empfiehlt ihren insgesamt geglückten Weg "keinesfalls als Betriebsanleitung für andere Menschen". Immer droht die Depression, besonders als einmal die filmtechnische Ankoppelung dieses individuellen Wunschprojekts an die große Wunschmaschine des Fernsehens zu scheitern droht. Umgekehrt erreicht Feyberg den "Höhepunkt eines aktiven Lebens", ihre Apotheose, als im ZDF eine Sendung über sie ausgestrahlt wird: "Ich hatte richtig Lust, meine Geschichte vor einem Millionenpublikum auszubreiten. Ich, der gelernte Theaterschauspieler, der Bühnenmensch, die Fernsehfrau, sah meinen Kometen am Firmament gekommen." Die elektronischen Medien produzieren unsere Neurosen, aber sie schmiegen sich ihnen auch an und heilen sie. Die Wunde schließt der Speer nur, der sie schlug.

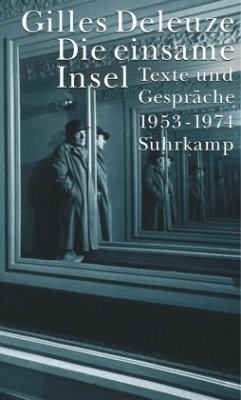

Gilles Deleuze: "Die einsame Insel". Texte und Gespräche 1953-1974. Herausgegeben von David Lapoujade. Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003. 435 S., geb., 34,90 [Euro].

Vera Freyberg: "Manns genug, Frau zu sein". Mein extravagantes Leben. Aufgezeichnet von Dagmar Deckstein. Econ Verlag, München 2003. 256 S., Abb., geb., 20,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Michael Mayer hat den Band mit schwer oder bislang gar nicht Zugänglichem aus dem Werk von Gilles Deleuze zum Anlass genommen, die Rolle der Komik im Werk des französischen Philosophen zu betrachten. Die versammelten Texte und Gespräche zeigen nämlich, so Mayer, dass Deleuze nicht nur zum Komischen, zum "wunderlichen Einfall" neigte, sondern die Komik zu seiner Methode erhob - nur eben, darin Buster Keaton ähnelnd, "mit argloser, entrückter, immer etwas melancholischer Miene". Philosophie - und Komik? Ja, schreibt Mayer, denn worüber wir lachen, das ist der "Zusammenprall an sich separierter Sphären oder Genres"; dieser aber sei "elementarer Ausdruck des Neuen, philosophischer Erkenntnis sui generis".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Deleuze ist ein Philosoph des Werdens, des Ereignisses. Nur sie öffnen die Gegenwart und machen sie empfänglich für ein zukünftiges Geschehen, für das unerwartet Neue.« Deutschlandfunk 20240424