Das Buchereignis des Jahres Pragmatiker oder Monster?

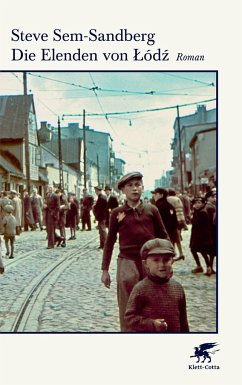

In seinem Roman über das jüdische Getto in Lodz stellt Steve Sem- Sandberg die Frage nach den Mechanismen der Unterdrückung, dem Moment, in dem die Anpassung unerträglich wird. Auch für einen Verräter wie den starken Mann des Gettos, den Judenältesten Mordechai Chaim Rumkowski.

»Die Elenden von Lódz« ist ein einzig artiger Roman mit vielen Stimmen. Er

porträtiert neben der zentralen Figur Rumkowskis das Leben zahlreicher

Gettobewohner und gibt ihnen so einen Namen und ein Schicksal.

»Wie ein

Historiker beschwört Steve Sem-Sandberg die Vergangenheit herauf, wie ein

Romancier erhöht er Geschichte ins Allgemeingültige - ein dokumentarischer

Roman, der auf grandiose Weise die Stärken dieses Genres aufzeigt.«

Ilija

Trojanow

Steve Sem-Sandberg wurde für die »Die Elenden von Lódz« mit dem

schwedischen »August-Priset« ausgezeichnet , der dem Deutschen Buchpreis

entspricht.

In seinem Roman über das jüdische Getto in Lodz stellt Steve Sem- Sandberg die Frage nach den Mechanismen der Unterdrückung, dem Moment, in dem die Anpassung unerträglich wird. Auch für einen Verräter wie den starken Mann des Gettos, den Judenältesten Mordechai Chaim Rumkowski.

»Die Elenden von Lódz« ist ein einzig artiger Roman mit vielen Stimmen. Er

porträtiert neben der zentralen Figur Rumkowskis das Leben zahlreicher

Gettobewohner und gibt ihnen so einen Namen und ein Schicksal.

»Wie ein

Historiker beschwört Steve Sem-Sandberg die Vergangenheit herauf, wie ein

Romancier erhöht er Geschichte ins Allgemeingültige - ein dokumentarischer

Roman, der auf grandiose Weise die Stärken dieses Genres aufzeigt.«

Ilija

Trojanow

Steve Sem-Sandberg wurde für die »Die Elenden von Lódz« mit dem

schwedischen »August-Priset« ausgezeichnet , der dem Deutschen Buchpreis

entspricht.

Dies ist keine Geschichte vom Überleben: Der schwedische Schriftsteller Steve Sem-Sandberg hat mit "Die Elenden von Lodz" einen Roman über das Leben im Getto und die Schoa geschrieben, in dem er historische Quellen mit Ausgedachtem mischt. Im Gespräch erklärt er, wie man den Schrecken fiktionalisieren darf.

WIEN, im September

Es ist", sagt Steve Sem-Sandberg irgendwann im Laufe unseres Gesprächs, "als sähe man den Holocaust in Zeitlupe." Dann stockt er kurz und ergänzt seinen filmischen Vergleich: "Jeder Schrecken wird aus allen Richtungen ausgeleuchtet." Und dann kommt der entscheidende Satz ganz lapidar, ohne Metapher: "Alles musste damals als Alltag bewältigt werden."

Das ist es. Das ist das Entsetzliche an der Lektüre. Aber Sem-Sandberg meint gar nicht seinen eigenen Roman "Die Elenden von Lodz", obwohl die Beschreibung perfekt darauf passen würde. Es ist die Chronik des Gettos von Lodz, von der Sem-Sandberg spricht. Dieses einmalige Konvolut ist vor vier Jahren erstmals vollständig in den beiden Sprachen erschienen, in denen es verfasst wurde: auf Deutsch und Polnisch, in jeweils fünf Bänden mit zusammen viertausend Seiten. Sem-Sandbergs Roman hat 650 Seiten, aber er leistet auf andere Weise dasselbe: Auch er erzählt über den unvorstellbaren Alltag von Hunderttausenden, die entrechtet unter ständiger Todesdrohung lebten und sich darin einrichten mussten.

Die meisten starben; sie verhungerten im Getto, erlagen den Infektionskrankheiten oder wurden in den deutschen Konzentrationslagern ermordet. Und sie wussten, was ihnen bevorstand. "Deshalb sucht man bei Zeugnissen des Holocaust immer nach dem Schrecken in den Augen der Verfolgten, nach den Zeichen des Hungers in ihren Gesichtern", sagt Sem-Sandberg. "Aber was man vergisst, ist der Hunger nach Normalität, den diese Menschen hatten."

Einer von ihnen, Oskar Singer, 1942 aus Prag nach Lodz deportiert, gestorben im Januar 1945 auf einem Todesmarsch, hat am 16. September 1942 im Getto einen Text geschrieben, mit dem er auf die zwei Wochen zuvor zurückblickte. Es waren die bis dahin schlimmsten gewesen, denn auf Geheiß der Deutschen mussten damals alle nicht arbeitsfähigen Alten im Getto an die Besatzer herausgegeben werden - und sämtliche Kinder bis zehn Jahre. Alle wurden danach im Vernichtungslager Chelmno vergast. Um der Kinder und der Alten habhaft zu werden, wurde eine einwöchige Ausgangssperre verhängt. Und die jüdische Gettopolizei musste bei der Auslieferung helfen. Singer notierte: "Weinende Mütter und Kinder - weinende Schergen. Wo ist der Dichter, dessen Phantasie einen solchen Jammer gebar!"

Steve Sem-Sandberg ist ein Dichter, und sein Roman erzählt vom Jammer im Getto. Wir haben uns in Wien getroffen, im 8. Bezirk, nicht weit von der Wohnung des dreiundfünfzigjährigen Schweden, um über seinen Roman zu sprechen, der in diesen Tagen auf Deutsch erscheint - und das ist nur eine von vierundzwanzig Sprachen, in die das Buch bereits übersetzt wird. In Schweden erschien es 2009, und es gewann nicht nur die höchsten Literaturpreise, sondern auch das große Publikum. Mehr als hunderttausend Exemplare wurden verkauft, bei nicht einmal zehn Millionen Einwohnern. Und bei einem Thema, das für Schweden, das im Zweiten Weltkrieg neutrale Land, wenig Relevanz zu besitzen scheint: Sem-Sandberg schreibt am Beispiel des Gettos der polnischen Stadt Lodz, die von den Nazis in Litzmannstadt umbenannt wurde, über die Schoa. Wie er es tut, das hat niemand unter seinen schwedischen Lesern kaltgelassen, und so wird es sich wiederholen, wenn "Die Elenden von Lodz" nun rund um die Welt erscheint. In Großbritannien und Amerika wird der Roman bereits gefeiert.

Sein Thema ist jedoch nicht nur der Jammer. Sem-Sandberg erzählt auch von allen Facetten des Lebens, das die zeitweise mehr als zweihunderttausend Insassen dem Getto abgewinnen mussten und wollten. Doch Singer hatte recht: Das eine wie das andere hätte sich kein Romancier ausdenken können, und so kommt man, sobald man über "Die Elenden von Lodz" spricht, sofort auch auf die Gettochronik. Sem-Sandbergs Buch verdankt ihr viel: das Material, aber auch den Stil. Denn die Chronik, die im Januar 1941, ein Dreivierteljahr nach der Einrichtung des Gettos einsetzt und eine Woche vor dessen Auflösung im August 1944 (in deren Verlauf die damals noch 70 000 Bewohner fast alle nach Auschwitz geschafft und ermordet wurden) endet, ist auch schon ein literarisches Kunstwerk. Die daran beteiligten Autoren zogen aus ihrer täglichen Arbeit an der Chronik die Bestätigung, dass sie nicht das waren, zu dem die Deutschen sie abgestempelt hatten: Untermenschen. Schreiben war auch ein Überlebensmittel.

Warum aber, das ist die Königsfrage in unserem Gespräch, ein Roman über das Schicksal der Juden von Lodz, wenn es doch die Getto-Chronik gibt? Sem-Sandberg, als Kind norwegischer Eltern 1958 in Oslo geboren, zwanzig Jahre lang Mitarbeiter der wichtigsten schwedischen Tageszeitung, des "Svenska Dagbladet", und seit einigen Jahren freier Schriftsteller, gibt keine direkte Antwort darauf. Er nimmt wieder den Umweg über die Chronik. "Am 2. Juli 1944 findet sich dort ein Eintrag, allem Anschein nach von Oskar Rosenfeld: ,Ein wenig kompliziert sind die Sachen für den erstaunten Leser unserer Nachwelt.' Das ist eine der wenigen Stellen, wo den Autoren der Chronik einmal herausrutscht, was sie die ganze Zeit wussten: dass die Chronik gar nicht für diejenigen bestimmt ist, die sie schreiben, sondern für die Zeit nach ihrem Tod. Vier Jahre lang hatten sich die Autoren zusammengerissen, hatten ihr Wissen um ihr unvermeidliches Schicksal aus der Arbeit herausgehalten, aber nun, kurz vor dem Ende, ist es, als ob der Verfasser vom Blatt aufschaut und ihm all sein Entsetzen in diesen so schlicht scheinenden winzigen Satz entgleitet." Das Schreiben wird hier ein Vorgriff auf den Tod.

Und damit will Sem-Sandberg sich nicht abfinden. Er will von dem erzählen, was im Getto erlebt wurde. Wichtig ist ihm dabei aber, dass sein Roman nicht vom Überleben erzählt: "Ich habe mich bewusst entschieden, außer den für mein Buch wichtigen Quellen keine weiteren Bücher zu lesen, also weder die Erinnerungen von Überlebenden anderer Gettos oder Lager noch etwa historische Romane wie etwa ,Die Wohlgesinnten' von Jonathan Littell. Holocaust-Erzählungen sind notwendig immer Geschichten vom Überleben, weil sonst kein Erzähler da wäre. In der populären Kultur, also in Romanen oder Filmen, entspricht das aber gerade der Konvention des Happy Ends. Denken Sie nur an all die Filme, von ,Schindlers Liste' über ,Der Pianist' bis zu ,Das Leben ist schön'. Am Ende zeigen die Bilder nicht mehr die Leichenberge, sondern diejenigen, die davongekommen sind. Das aber war die Ausnahme. Mir ist an meinem Roman wichtig, dass es gerade keine Geschichte vom Überleben ist."

Die Keimzelle des Romans war also Sem-Sandbergs Erkenntnis, dass jede authentische Erinnerung den Fokus aufs Überleben legen muss - in einer Situation, in der viel mehr gestorben wurde. Fünf Jahre lang hat der Schriftsteller an "Die Elenden von Lodz" geschrieben, zwischendurch ist er nach Wien gezogen, wo er ein Stipendium des dort angesiedelten Instituts für die Wissenschaften vom Menschen erhalten hatte, "und nach dem Erscheinen der schwedischen Erstausgabe ging die Arbeit noch einmal richtig los. Ich bekam Hinweise auf kleine Fehler oder Irrtümer, die ich dann korrigiert habe. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich nehme mir als Romancier schon große Freiheiten mit dem Stoff heraus, aber alles muss stimmig sein." So hat er sich seit 2009 vor allem weiter mit diesem Buch beschäftigt.

Wer ihm Fiktionalisierung des Schreckens vorwerfe, der müsse auch bedenken, dass doch selbst die Getto-Chronik eine Art Fiktion sei: Sie musste die Illusion aufrechterhalten, dass die Juden im Getto eine Zukunft haben würden. Das hatte ihnen Mordechai Chaim Rumkowski immer wieder versichert. Rumkowski, ein 1877 geborener gescheiterter Textilunternehmer, war 1939 von den Besatzern zum "Judenältesten" von Litzmannstadt bestimmt worden. Gegenüber den Gettobewohnern gab man ihm später absolute Befehlsgewalt, und Rumkowski nutzte sie, um das Getto zu einer großen Produktionsstätte zu machen, in der für die Deutschen, vor allem für die Wehrmacht, gearbeitet wurde. Nur so glaubte er, das Überleben der ihm Anvertrauten sichern zu können. Er setzte auf ökonomische Vernunft im Wahnsinn des "Dritten Reichs". Aber keinen einzigen Menschen hat Rumkowski retten können, nicht einmal sich selbst.

Dieser Mann ist das Zentrum von Sem-Sandbergs Roman, aber nicht die Hauptperson; der Autor nennt Rumkowski "das schwarze Loch meines Buchs, das alles an sich zieht". Für die Geschichtsschreibung ist der Judenälteste von Lodz der Prototyp des Kollaborateurs, ein Verräter an seinem Volk. "Immer heißt es in den Erinnerungen an Lodz: Rumkowski entschied dies oder das. Als ob keine Deutschen dagewesen wären."

In "Die Elenden von Lodz" ist Rumkowski nur einer von fünf Protagonisten, die jeweils individuelle Strategien des Lebens im Getto repräsentieren. Da ist Adam Rzepin, ein junger Arbeiter, der sich mit Gerissenheit durchschlägt; da ist Vera Schulz, eine aus Prag deportierte junge Frau, die im Getto-Archiv Arbeit findet; da ist Regina Wajnberger, eine Juristin, die der fast doppelt so alte Rumkowski heiratet, um endlich den ersehnten Sohn zu bekommen; und da ist Stanislaw Stein, genannt Staszek, ein Waisenjunge, der von Rumkowski während der Razzien vom September 1942 gerettet und adoptiert wird.

Rzepin und Schulz sind fiktive Figuren, während die Konstellation der Familie von Rumkowski bis hin zum Adoptivsohn der Realität entspricht. Aber auch hier hat Sem-Sandberg sich gegenüber der Überlieferung in der Chronik große Freiheiten erlaubt, denn über die Person des Judenältesten und seine Corona konnten die Chronisten nicht unzensiert berichten - Rumkowski war ihr Auftraggeber. Sein Adoptivsohn etwa wird nur zweimal kurz erwähnt, jedoch gerade ihn baut Sem-Sandberg als große Gegenfigur zum Judenältesten auf, obwohl dieser ihm all seine Liebe, allerdings in pervertiertester Form, schenkt. Über dieser Liebe liegt immer der Schatten der Rettung des Jungen durch Rumkowski. Von den tödlichen Razzien im September 1942 sind etliche Kinder von hohen Funktionsträgern des Gettos auf Bitten des Judenältesten verschont worden. Wer wollte darüber richten? Aber für diejenigen Eltern, deren Kinder verschleppt und ermordet wurden, war das himmelschreiendes Unrecht. Und genau an dieser Last lässt Sem-Sandberg den kleinen Staszek zerbrechen. Einmal fragt er im Roman seinen Adoptivvater: "Bestimmst du, wer sterben soll?" Das ist die zentrale Frage.

"Das moralische Zentrum meines Romans", sagt Sem-Sandberg, "sind die Ereignisse der Ausgangssperre." Wie könnten sie es auch nicht sein? Unglaublicheres als dieses Verlangen an Eltern, die eigenen Kinder zur Ermordung herauszugeben, hat es nie gegeben. "Die Elenden von Lodz" setzt ein mit einem Prolog, der vom ersten Tag der Sperre erzählt. In der Mitte der insgesamt mehr als sechshundertseitigen Romanhandlung holen die Ereignisse dann dieses Datum wieder ein und zeigen erst das ganze Schreckensbild. Rumkowskis berüchtigte Rede vor den Gettobewohnern am 4. September 1942 war im Prolog noch ausgeblendet geblieben. Sie hatte in den Sätzen gegipfelt: "Brüder und Schwestern, gebt sie mir! Gebt mir eure Kinder!" Das ist der Sündenfall, von dem an keine Rettung mehr möglich ist, auch nicht für Rumkowski.

Das höllische Geschehen wird von Sem-Sandberg je nach Protagonist mit kühlem Blut oder mit Entsetzen geschildert. Die Stimmenvielfalt ist Programm in mehrfacher Hinsicht: Er flicht auch Träume in seine Erzählung ein oder chassidische Sagen, denn "es war wichtig, diesen Ton von Volkserzählungen zu bekommen, auch wenn das sehr schwierig für jemanden wie mich war, der keinen jüdischen Hintergrund hat". Immer wieder gibt es in Sem-Sandbergs Roman Schilderungen des Sonnenlichts, das sich über das Getto legt. "Den Insassen", begründet er diese auffälligen Exkurse, "blieb nur der Blick nach oben, in den Himmel, weil alles im Getto so eng war. Es gab keinen Weg heraus. Man kann nur nach oben oder nach unten."

Das ist mehrdeutig gemeint; für das soziale Leben im Getto galt das Gleiche. "Denken Sie nur an die historischen Fotos von Henryk Ross, auf denen er die Getto-Oberschicht in ihren Gärten porträtiert hat, wie sie posieren, sogar Scherze vor dem Objektiv treiben. Oft wird das heute als frivol empfunden, vielleicht sogar als obszön. Aber auch das ist meiner Ansicht nach nur wieder der Versuch, Normalität zu beschwören. Wie können wir ihnen das zum Vorwurf machen?"

Steve Sem-Sandberg gibt die Antwort darauf mit seinem Roman: Im Sterben waren alle Gettobewohner gleich. Seine Montagetechnik aus Quellenmaterial und Imaginiertem, bei extremer Vielstimmigkeit und strenger Subjektivität der Perspektiven, sieht er in der literarischen Tradition seines schwedischen Landsmannes Per Olov Enquist, aber auch der 1964 erschienenen "Schlachtbeschreibung" von Alexander Kluge. Die psychologische Seite des Geschehens interessiert Sem-Sandberg weniger als die Frage, wo Biographie endet und Geschichte beginnt. Auf diesem Grat ist sein Roman angesiedelt.

Eines ist ihm dabei klargeworden: "Bei der Beschäftigung mit der Geschichte des Gettos von Lodz wird immer dieser Rumkowski vor Ihnen stehen, und was hinter ihm liegt, bleibt im Schatten. Man muss vom Schatten so viel wegnehmen wie möglich, aber es wird stets ein Rest bleiben. Als Romancier kann ich jedoch in der Aufhellung der Schattenzone weiter gehen als ein Historiker. Fiktion behauptet nie, mehr zu sein als ein Versuch, zu zeigen, was hinter einer Figur steckt. Mit wissenschaftlicher Wahrheit hat das nichts zu tun." Mit der Veranschaulichung des Unbegreiflichen dafür umso mehr.

ANDREAS PLATTHAUS

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Einen ambivalenten Eindruck hat Steve Sem-Sandbergs Roman um das Ghetto in Lodz bei Ulrich M. Schmid hinterlassen. Er macht sich zunächst einige grundsätzlichen Gedanken über die Legitimität der Fiktionalisierung des Holocausts. In diesem Zusammenhang hält er Sem-Sandberg zu Gute, einigen drohenden Gefahren entgangen zu sein: weder vereinnahme der Autor den Holocaust für seine Geschichte, noch mache er daraus ein Melodram oder eine Abenteuergeschichte. Im Mittelpunkt sieht Schmid die Frage nach der Selbstkorrumpierung der jüdischen Ghetto-Leitung. Die Umsetzung findet er allerdings nicht ganz überzeugend. Er moniert die zu starke Orientierung des Romans an der chronologischen Ghetto-Chronik. Dadurch entsteht bei ihm der Eindruck, dass die Schicksale der Protagonisten letztlich zu "Anschaungsbeispielen des allgemeinen Horrors degradiert" würden. Aber trotz dieser Problematik bietet das Werk in seinen Augen eine "erschütternde Lektüre".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Ein bewegendes Meisterwerk über die Grauzone der menschlichen Existenz.« SonntagsZeitung, 25.12.2011 »Sem-Sandberg hat einen Roman auf der Grenze zur Geschichtsschreibung verfasst ... Der Schriftsteller kann freier mit diesen Aussagen umgehen, als ein Historiker. Er vervollständigt das Bild, er verhilft der Wahrheit durcht fiktive Ergänzung zu ihrem Recht.« Gerhard Spörl, Der Spiegel, 23.01.2012 »Es ist ein großer Wurf mit den Zügen eines Epos in der reichen Literatur über den Holocaust.« Thomas Urban, Süddeutsche Zeitung, 11.10.2011 »Steve Sem-Sandberg ist ein Dichter, und sein Roman erzählt vom Jammer im Getto ... Sem-Sandberg schreibt am Beispiel des Gettos der polnischen Stadt Lódz, die von den Nazis in Litzmannstadt umbenannt wurde, über die Schoa. Wie er es tut, das hat niemanden unter seinen schwedischen Lesern kaltgelassen, und so wird es sich wiederholen, wenn "Die Elenden von Lódz" nun rund um die Welt erscheint. In Großbritannien und Amerika wird der Roman bereits gefeiert.« Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeiner Zeitung, 17.09.2011 »Sem-Sandberg hat mit "Die Elenden von Lódz" ein Stück Weltliteratur geschrieben. Und er hat den namenlosen Ermordeten ein Denkmal errichtet, wahrhaftiger als vieles, das in den letzten Jahrzehnten in Stein gehauen worden ist.« Klaus Hillenbrand, TAZ, 12.10.2011 »Der schwedische Autor und Journalist Steve Sem-Sandberg legt mit dem Roman "Die Elenden von Lódz" ein in allen Farben schillerndes Werk über das berüchtigte Ghetto von Litzmannstadt vor. Dabei mischt er Fakten und Fiktion. Darf man das? Ja, wenn man´s kann. ... Rumkowski bildet den dunklen Kern des Romans. Um diesen Abgrund von einem Menschen herum baut Sem-Sandberg nun seine Geschichte auf. Und er tut das unmittelbar, mit Verve und einer Fülle einprägsamer Figuren, die den geborenen Erzähler zeigen.« Manfred Papst, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 18.09.2011 »Die große Leistung dieses außergewöhnlichen Dokumentarromans besteht darin, uns die Welt des Gettos unter Zuhilfenahme aller verfügbaren Fakten nahezu unerträglich plastisch vor Augen zu führen. ... So gerät "Die Elenden von Lódz" zu einem einzigartigen Kaleidoskop der Inhumanität.« Knut Cordsen, Deutschlandradio Kultur, 26.09.2011 »Der schwedische Autor, geboren 1958, gehört mit den "Elenden von Lodz" zu den Pionieren eines neuen Erzählens über die Vernichtung der europäischen Juden.« Brigitte van Kann, Deutschlandradio Büchermarkt, 24.11.2011 »Die großen Romane über den Holocaust, etwa von Primo Levi und Imre Kertész, waren stets Romane von Überlebenden, die das Schicksal und die besondere Last der Davongekommenen in den Blick genommen haben. Die Aussicht auf Entkommen dürfte auch eine Triebfeder der Autoren der Gettochronik gewesen sein. Sem-Sandbergs Roman verheißt diese Aussicht nicht. Sein Kunststück besteht gerade darin, die zerrinnende Zeit als schmerzhaft gegenwärtig zu erzählen. Es handelt von Gewalt, Macht, Siechtum und Tod - aber auch von einer unverfügbaren Würde der Menschen.« Harry Nutt, Frankfurter Rundschau, 14.10.2011 »Ein Buch, das man lesen sollte, gerade weil es einen bis in die Träume hinein verfolgt.« Richard Mayr, Augsburger Allgemeine, 27.01.2012 »Ein großes und darum unbedingt lesenswertes Stück literarischer Zeitgeschichte.« Peter Mohr, Rheinische Post, 16.01.2012 »Sem-Sandbergs so düstere wie gelungene Stimmen-Montage, die Rumkowskis Widersprüchlichkeit nicht aufhebt, ist ein wichtiger Baustein in der Auseinandersetzung mit der schillernden Figur.« Reinhard Helling, Abendzeitung München, 25.10.2011 »Einen ergreifenden, kaum erträglichen Holocaust-Roman hat Steve Sem-Sandberg geschrieben ... Auf geradezu Schwindel erregende Weise mischt er Tatsachen und Fiktion, lässt authentische Figuren mit erfundenen zusammentreffen, zitiert aus Protokollen und Tagebüchern und beschreibt den Alltag der "Elenden von Lodz" so, als wäre er selbst dabei gewesen.« Gabriele Weingarter, Die Rheinpfalz, 12.11.2011 »Mit der Genauigkeit eines Historikers und der erzählerischen Kraft eines großen Schriftstellers montiert Sem-Sandberg einen riesigen, vielstimmigen Chor und ein Mosaik aus Tausenden Bildern und Szenen. Daraus entsteht ein riesiges Porträt des Alltagslebens im Ghetto, dessen Wesen der Ausnahmezustand war. Für alles findet Sem-Sandberg die richtige Sprache, fürs Dokumentarische und Faktische ebenso wie fürs halluzinatorische Hungertaumeln, für Wahnvorstellungen oder Verlustschmerz, fürs Abstumpfen oder auch für den prophetischen Größenwahn Rumkowskis.« Julia Kospach, FALTER, 14.10.2011