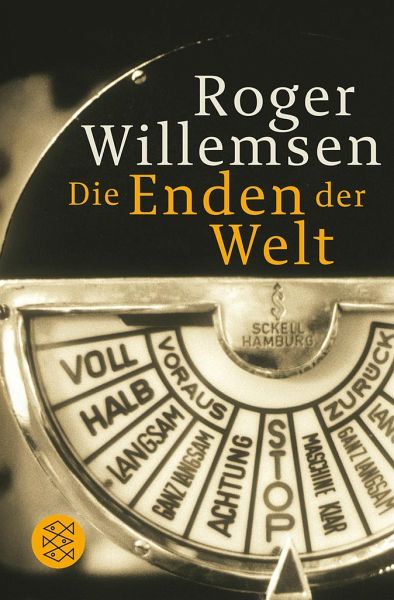

Die Enden der Welt

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

17,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Auf fünf Erdteilen war Roger Willemsen unterwegs, um seine ganz persönlichen Enden der Welt zu finden. Manchmal waren es die großen geographischen: das Kap in Südafrika, Patagonien, der Himalaja, die Südsee, der Nordpol. Manchmal waren es aber auch ganz einzigartige, individuelle Endpunkte: ein Bordellflur in Bombay, ein Bett in Minsk, ein Fresko des Jüngsten Gerichts in Orvieto, eine Behörde im Kongo. Immer aber geht es in diesen grandiosen literarischen Reisebildern auch um ein Enden in anderem Sinn: um ein Ende der Liebe und des Begehrens, der Illusionen, der Ordnung und Verständigu...

Auf fünf Erdteilen war Roger Willemsen unterwegs, um seine ganz persönlichen Enden der Welt zu finden. Manchmal waren es die großen geographischen: das Kap in Südafrika, Patagonien, der Himalaja, die Südsee, der Nordpol. Manchmal waren es aber auch ganz einzigartige, individuelle Endpunkte: ein Bordellflur in Bombay, ein Bett in Minsk, ein Fresko des Jüngsten Gerichts in Orvieto, eine Behörde im Kongo. Immer aber geht es in diesen grandiosen literarischen Reisebildern auch um ein Enden in anderem Sinn: um ein Ende der Liebe und des Begehrens, der Illusionen, der Ordnung und Verständigung. Um das Ende des Lebens und um den Neubeginn.

Entdecke weitere interessante Produkte

Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote