Nicht lieferbar

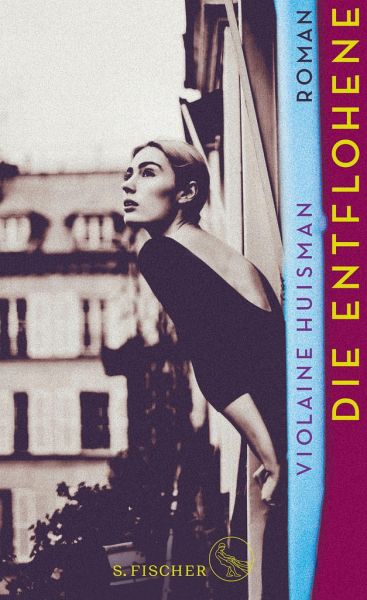

Die Entflohene

Roman

Übersetzung: Scharenberg, Eva

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

»Meine Mutter war eine Naturgewalt.« Violaine Huisman erzählt die Geschichte ihrer manisch-depressiven Mutter - und schreibt grandiose Literatur.Ihr Fahrstil war sportlich, mit quietschenden Reifen fuhr sie über jede rote Ampel der Champs-Elysées, in der linken Hand die Zigarette, in der rechten das Steuer, auf dem Rücksitz die beiden Töchter. Catherine konnte ausrasten, ihre Kinder unflätig beschimpfen, um sie gleich danach in Liebe zu ertränken. Die kleine Violaine und ihre Schwester lieben die Mutter abgöttisch, aber sie ist krank, sie ist manisch-depressiv. Mit gnadenloser Aufric...

»Meine Mutter war eine Naturgewalt.« Violaine Huisman erzählt die Geschichte ihrer manisch-depressiven Mutter - und schreibt grandiose Literatur.

Ihr Fahrstil war sportlich, mit quietschenden Reifen fuhr sie über jede rote Ampel der Champs-Elysées, in der linken Hand die Zigarette, in der rechten das Steuer, auf dem Rücksitz die beiden Töchter. Catherine konnte ausrasten, ihre Kinder unflätig beschimpfen, um sie gleich danach in Liebe zu ertränken. Die kleine Violaine und ihre Schwester lieben die Mutter abgöttisch, aber sie ist krank, sie ist manisch-depressiv. Mit gnadenloser Aufrichtigkeit und großer Wärme erinnert sich Violaine Huisman an ihre schöne, witzige und widersprüchliche Mutter. Ein temporeicher, aufwühlender Roman über eine sehr unkonventionelle Familie.

Ihr Fahrstil war sportlich, mit quietschenden Reifen fuhr sie über jede rote Ampel der Champs-Elysées, in der linken Hand die Zigarette, in der rechten das Steuer, auf dem Rücksitz die beiden Töchter. Catherine konnte ausrasten, ihre Kinder unflätig beschimpfen, um sie gleich danach in Liebe zu ertränken. Die kleine Violaine und ihre Schwester lieben die Mutter abgöttisch, aber sie ist krank, sie ist manisch-depressiv. Mit gnadenloser Aufrichtigkeit und großer Wärme erinnert sich Violaine Huisman an ihre schöne, witzige und widersprüchliche Mutter. Ein temporeicher, aufwühlender Roman über eine sehr unkonventionelle Familie.