Richard will sich von der Liebe seines Lebens befreien, von der Obsession einer Leidenschaft, die ihn immer noch an Ursula fesselt, seine einstige Geliebte, die ihn verlassen hat. Um sein Familienglück zu retten, kauft er ein Bauernhaus am Berg. Die Umgestaltung des neuen Heimes soll ihn ablenken, erlösen von der Sehnsucht nachUrsula, soll ihn zurückführen zu seiner Frau Selma, die er immer noch liebt, und zu ihren beiden Söhnen. Richard pendelt zwischen zwei Welten, zwischen Idyll und schmerzender Erinnerung, zwischen der Einsamkeit des Bergdorfs und der Betriebsamkeit der Stadt. Doch dann macht er einen Karrieresprung und wird als Auslandskorrespondent ins Berlin des Jahres 1989 geschickt. Inmitten der weltpolitischen Umwälzungen begegnet er dort ein zweites Mal Ursula und muss sich entscheiden ...Mit atmosphärischer Dichte und poetischer Klarheit erzählt Joseph Zoderer in seinem neuen Roman eine Geschichte von den Möglichkeiten der Liebe und den Wunden, die sie schlägt, von der Sehnsucht, mehr als ein Leben zu haben, und vom Weg eines Mannes zu sich selbst.

Alle Metaphernschwellen überschreiten: Joseph Zoderer beschreibt den Ehebruch als Kunst des Unangemessenen

Im hybriden Umgang mit der Natur spiegelt sich in Goethes "Wahlverwandtschaften" ein falsches Gesellschaftliches. Emma Bovary oder Effi Briest erhoffen sich vom Blick in die Landschaft vergeblich Befreiung. Bei Emily Brontë ist die Landschaft die Projektionsfläche aller Gefühlsregungen, die in Gesellschaft unstatthaft sind. Derart hat der europäische Eheroman, der in der Regel auch vom Ehebruch handelt, ein inniges Verhältnis zur Landschaft, als könne in der Natur ein Ausweg aus dem Schuldzusammenhang entziffert werden, den die Konvention im Konfliktfall unweigerlich erzeugt.

Schon in seinen bisherigen Romanen und Erzählungen hat der große Südtiroler Autor Joseph Zoderer die autobiographisch grundierte Thematik der Fremdheit und des Identitätszweifels immer wieder auf spannungsreiche Weise mit der Beschreibung der alpenländischen Landschaft, zugleich mit zeitgeschichtlichen Konstellationen verknüpft. Für seinen Eheroman "Die Farben der Grausamkeit" nutzt er nun die ganze Palette der Stilmittel der Darstellung subjektivierter Wahrnehmung der Umwelt - nur um ihnen einen eigenartigen Gegensinn zu verleihen.

Die Handlung ist ziemlich banal. Der Journalist Richard ist mit der Architektin Selma verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder. Heimlich aber unterhält er eine rauschhafte Liebesbeziehung zu der jungen Ursula. Als die das Verhältnis beendet, sucht Richard eine "Lebenswende" in der Renovierung eines alten Bauernhauses am Berg: "Aufgehen im Familienglück, zwischen Wald und Wiese." Als er jedoch nach Berlin versetzt wird, um über die Ereignisse nach dem Mauerfall zu berichten, trifft er Ursula wieder, die nun Miguela heißt, da sie mit einem Spanier liiert ist. Die Liebe flammt wieder auf, am Ende ist Miguela schwanger und Selma auch.

Die Geschichte wird in der Er-Form ausschließlich aus der Perspektive Richards erzählt. Dessen Zerrissenheit zeigt sich eingangs in einem doppelten Klischee. Hier der Heimatroman des Familienglücks mit der patenten Selma und den Buben im innigen Kontakt mit der Bergwelt, dort das schöne Leben mit Ursula wie im Werbefilm. Prosecco und Langusten und "das sonnenglitzerige Meer", davor das "umwerfend" aussehende Mädchen, das ihn "mit ihren mokkaschwarzen Augen" bezaubert. Auch die Landschaftsbeschreibungen sind so kunstvoll wie kitschig. So dementieren sie Richards angestrengte Konstruktion von Bildern des glücklichen Raums. Gerade da, wo Richard seine Gefühle in den Dingen verstehen will, finden sich unweigerlich gestelzte Sentenzen ein. "Darin besteht vielleicht die Traurigkeit oder der Sinn der Traurigkeit, dass man Birkenstämme streicheln kann oder Gräser mit den Lippen berühren und weiß, dass dies alles sich auflöst, die Birkenrinde, die Streichelwand, das Gras und der Kuss über den Gräsern."

Richard redet nicht über seine Gefühle, aber er projiziert sie unablässig in die Dinge. Noch der Fall der Mauer wird ihm zur Chiffre der eigenen Befindlichkeit. In den angestrengten Bildungen und den schiefen Bildern erweisen sich die Gefühle als verfehlte bis hinein in seine Träume. "Er fühlte sich glückzermürbt, als müsste Blut aus seinem Mund sprudeln." Auch die Metaphern für sein Verhältnis zu den Frauen werden zunehmend pompöser, unangemessen bis zur Albernheit. Miguela erscheint ihm als Mörderin und Vampir. Als Selma ihn in Berlin besucht, vermutet er die Absicht, "mit ihm Krieg zu führen" oder "einen südländischen Totentanz zu tanzen". Schließlich entscheidet er sich für die Allegorie einer Minnesängerin in Kriegerrüstung, die ihm "eine Harfe nach der anderen über den Schädel" schlägt.

So überführt sich dieser "Verleiher seines Ich" im Metaphernschwall des falschen Bewusstseins. Obsessiver denn je und nicht ohne autobiographische Anspielungen ist Zoderer (Jahrgang 1935) ohne jede Altersmilde mit dem Identitätszweifel beschäftigt, wenn er Richard ein "Chamäleondasein" bescheinigt, die "Fähigkeit, fremd zu sein, gleichzeitig jedoch die Farbe des jeweiligen Daheims anzunehmen". So gemahnt er an Odysseus, den Experten der Selbsterhaltung durch Selbstverleugnung zwischen Penelope und Nausikaa. Zunehmend aber schlägt der Freiheitsrausch des listigen und "ekeligen Lustreisenden" in Ratlosigkeit um, die verstockte Weigerung, Schuld zu empfinden, in das widersprüchliche Gefühl, "sich in einem anhaltenden Prozess der Selbstbestrafung zu vergnügen".

Zoderer denunziert seinen Held höchst kunstvoll, aber die artistischen Konstruktionen unangemessener Bilder führen zwangsläufig eine grundsätzliche Unangemessenheit von Form und Fabel herbei. Am Ende dieser entschieden überinstrumentierten und überladenen Geschichte ist es dem Leser fast egal, ob Richards Herz "im Gipskäfig" flattert oder ob er "im Sargbett" liegt.

FRIEDMAR APEL.

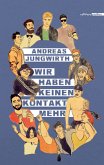

Joseph Zoderer: "Die Farben der Grausamkeit". Roman.

Haymon Verlag, Innsbruck - Wien 2011. 336 S., geb, 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Meike Fessmanns Urteil über Joseph Zoderers "Farben der Grausamkeit" ist durchwachsen. Als Kernthema des Romans identifiziert sie ein Heimatproblem des im Informationszeitalter lebenden Menschen: Allzu leicht zu befriedigende Sehnsucht nach der Ferne führt zu Entwurzelung, so die Interpretation der Kritikerin, die dieser Problematik durchaus Interesse entgegenbringt. Inszeniert werde dieser Konflikt zwischen Bekanntem und Exotischem in Form einer Dreiecksbeziehung, wie Fessmann mitteilt. Der verheiratete Radiojournalist Richard lasse sich auf eine Affäre ein und profitiere eine Zeit lang sowohl von häuslicher Geborgenheit als auch vom Reiz des Neuen und Unbekannten - freilich nicht, ohne dass die Beteiligten, insbesondere seine Frau, Schaden nähmen. Zu altbekannter Hochform läuft Zoderer gerade in den Heimatszenen auf, meint die Rezensentin. "Lieblos" hingegen findet Fessmann die Großstadtschilderungen mit ihren inhaltlichen Fehlern und "symbolischen Überhöhungen".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH