Elisabeth Schlosser hat einen erwachsenen Sohn, der nicht mehr mit ihr spricht. Er arbeitet nicht und isst auch nicht mehr, vielleicht ist er krank, sie weiß es nicht, und sie weiß nicht, wie sie ihm helfen kann. Immerhin äußert er eines Tages, dass er sie für die Falsche hält. Seine Mutter versucht herauszufinden, was damit gemeint sein könnte, denn sie zweifelt schon lange an sich selbst. Entschlossen unterzieht sie sich einer Hypnose, und was sie dort erfährt, führt sie in ein geheimnisvolles Cafe im polnischen Katowice, das einmal Kattowitz hieß. Dort angekommen, erfährt Elisabeth Schlosser Dinge, die ihr bisher verborgen geblieben waren. Zurück in Berlin, wird ihr auf einmal das eigene Stammcafe unheimlich, und sie weiß nicht, wohin mit sich selber. Jeder, dem sie von ihrem Unglück erzählt, rät ihr, das alles zu vergessen. Loslassen ist das Modewort dieser Tage, aber dieses Wort ist Elisabeth Schlosser zutiefst suspekt. Im Gegenteil - wo alles auseinander rutscht, da will sie festhalten, und das tut sie auch, denn sie will ihren Sohn retten. Es ist eine Geschichte unserer eigenen Zeit, die Irina Liebmann hier erzählt. Einer Zeit, in der so viele Grenzen überschritten wurden und so viel Unvorstellbares geschehen ist, dass man sie in unheimlich-fantastischer Prosa erzählen kann. Und so stellt sich dieses Buch in die Tradition der romantischen deutschen Erzählung, wie sie von E. T. A. Hoffmann bis Gustav Meyrink die Leser faszinierte, eine Tradition, die die Grenzen von Märchen und Novelle streift.

In der Mitte, heimatlos: Irina Liebmann sucht ein Jahrhundertschicksal / Von Rose-Maria Gropp

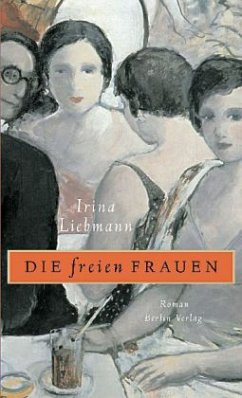

Die freien Frauen": Schon der Titel dieses Romans will seinen Inhalt konterkarieren. Der Schutzumschlag des Buchs setzt demgemäß das Wort "freie" kursiv; "Die sogenannten freien Frauen" soll man das wohl verstehen. Das ganze Buch ist gewissermaßen in Anführungszeichen zu lesen.

Irina Liebmann gibt ihrem Roman, der eher eine gedehnte Erzählung ist, mit Elisabeth Schlosser eine Hauptfigur, die im Jahr 2000 in der Mitte Berlins lebt, vom Schicksal ihrer Herkunft aus der weit gewordenen Mitte Europas gezeichnet, eher dicklich als noch auf äußere Form bedacht, eher schon geschlagen als noch schlagfertig. Es ist ein Hadern in dieser Frau, das jeden Versuch, ihr ein Andersleben vorzuschlagen, im Keim als unangebrachte Rechthaberei erstickt. Dieser Eindruck mag sogar der Absicht der Autorin widersprechen; dafür spricht einiges, zumal der Schluß ihres Buchs. Aber manchmal entgleiten Protagonisten eben ihren Schöpfern: Aus Elisabeth Schlosser dringt einfach der Atem einer nebulösen Verlorenheit. In mancher Hinsicht schließt diese Attitüde an Frauenfiguren in Romanen von und über Frauen am Beginn des vorigen Jahrhunderts an. Doch diese hatten damals immerhin die Chance, sich zwischen Unterwerfung unter die familiale Ordnung und Verurteilung zur Angestelltenexistenz zu entscheiden; die Verweigerung von Konventionen war ihr - freier - Entschluß, notwendig bezahlt mit dem Verlust bürgerlicher Existenz.

Elisabeth Schlosser aber, ein Jahrhundert später, scheint überhaupt keine Optionen mehr gehabt zu haben. Wir müssen begreifen, daß sie eben "Königsdramen" schreiben wollte und auch schrieb, als es die DDR noch gab, in die sie geboren war, und daß sie, unbestimmt, solche noch schreibt. Daß sie ins Räderwerk der verschobenen europäischen Mitte geraten ist - kurz: daß sie in jedem Sinne heimatlos geworden ist. Hier eine alte Mutter, da ein hundertjähriger Vater, dem sie in seinem Heim Wissen über ihre eigentliche Identität entlocken will, die ihrer Phantasie entspringt und die man eine heroische, eine Größenphantasie nennen möchte. Hier eine gescheiterte Ehe mit Georg Schlosser, dem auf ganzer Linie unfähigen Vater ihres Sohns, der seinerseits nur noch in ihrer Küche sitzt. Dort eine imaginär-heroische Verbindung, die sie nach Kattowitz, das polnische Katowice, im Zug fahren läßt, auf der Suche nach einem für sie schon immer verlorenen Ort: ins "Café Europa", nach Überquerung der Betonbrücke, die vom neuen Bahnhof von Kattowitz in die alte Stadt führt. Hier eine Existenz, die ihren Ausdruck in einer Art Wohnhöhle findet, als das Haus in Berlins Mitte, in dem sie wohnt, totalsaniert wird; dort die Öffnung zu einem uneinholbar ungelebten Leben hin, das sich in die Fortsetzung der Geschichte einer gewissen Gerda Bruhn einschreiben will.

Eine Verbindung zwischen den Welten muß der Besuch bei einer Hypnotiseurin sein, einer Heilerin in einer Altbauwohnung an der Torstraße, zu der Elisabeth Schlosser von ihrer pragmatischen Freundin Rosie, die in Charlottenburg lebt und bei der sie unterkommt, geschickt wird. Ob sie sich überlegt habe, woran sie sich gehindert fühle, fragt die Heilerin: "Sie duzte Elisabeth Schlosser, das war wohl eine Voraussetzung für diese Therapie. ,An meinem Leben', antwortete Elisabeth Schlosser, ,an meinem Leben bin ich gehindert.'" Ja - woran denn sonst, fragt man sich. Diese Erfahrung führt nun dazu, daß sie drei Tage später den Zug nach Katowice nimmt. Und diese Krücke des Besuchs bei der Heilerin offenbart zugleich die ganze Hilflosigkeit einer Geschichte, die formal wie inhaltlich gekittet werden muß und deren Hauptfigur die Last dieser Spaltung zu tragen hat.

Die Sprache, die Irina Liebmann für ihren neuen Roman gefunden hat, ist genauso unentschieden wie sein Schwanken zwischen Realität und Fiktion. Diese Sprache tändelt zwischen Vernarrtheit in lautliche Spielereien und dem deutlichen Bemühen, präzise zu beschreiben. Heraus kommt dabei ein literarischer Zwitter, ein Hybrid zwischen romantizierender, anderer Welt und Wirklichkeitssinn. Die Melange zwischen realitätsnaher Erzählhaltung und Phantasiestücken verwirrt und ermüdet: Da ist also ein Sohn, spät erfährt man seinen Namen Peter, der sich über eine unbestimmte Zeit damit beschäftigt, nur dazusitzen, nichts zu essen, allerdings die Kümmelkörner vom Brot auf das Porzellan eines Tellers fallen zu lassen. Da ist ein Haus am Hackeschen Markt, grün und rosafarbig angestrichen in seiner Eingangshalle, in dem aber die letzte verbliebene Mieterin wundersam vergessen wird.

Wer sind nun aber eigentlich die "freien Frauen", die dem Buch seinen Titel geben? Eine von ihnen ist wohl jene Sonja Trotzkij-Sammler, an die Elisabeth Schlosser ständig Briefe schreibt, bis sie befindet, daß sie "im Augenblick nichts mehr zu sagen" weiß. Ohnehin ist Sonja Trozkij-Sammler fiktiv, die Protagonistin nämlich aus Jiri Kratochvils Roman "Unsterbliche Geschichte. Oder Das Leben der Sonja Trotzkij-Sammler oder Karneval"; sie ist ein "Jahrhundertschicksal" mit märchenhaften Zügen. Aber was bringt es eigentlich, den Leser in den Abgrund eines anderen Buchs mit einer erfundenen Frauenfigur zu schicken, obendrein, wenn dieser Faden dann einfach fallengelassen wird? Ähnliches fragt man sich angesichts der Suche nach jener Gerda Bruhn, die Elisabeth Schlosser in zerfahrenen Aktionen durch den Roman treibt. Endlich gibt es, als Gegengewicht zu den irrealen, ein Set wirklicher Frauen, leider mit der Qualität von Abziehbildern - die Wirtin, die Serviererin, die Freundin, die einst in den Westen ausreiste, und die frühere Lehrerin: "Es war eine Frauenrunde, so früh am Tage, ganz wie in alten Zeiten." Auch Katowice braucht seine freien Frauen: die Alte im Archiv und die Undurchsichtige im Café Europa.

Das eigentliche Problem dieses an sich kurzen Romans aber ist die Langeweile, die sich beim Lesen einstellt. Der Spannungsbogen, der zwischen realer Bewegung der Protagonistin zwischen Berlin und Kattowitz und phantasierter Suche nach einer Identität erstrebt ist, bröckelt ständig. Keine zwingende Grenzerfahrung einer unverwechselbaren Verlorenheit wird greifbar. Es befällt einen lediglich eine Art Beißhemmung angesichts von soviel Schicksalhaftigkeit. Wie darf man diesem Fatum widersprechen, dieser Elisabeth Schlosser entgegenhalten: Erzählen Sie doch einfach ihre Geschichte! Sagen Sie doch, worum es darin wirklich geht! Der Varianten und Metamorphosen gescheiterten Frauseins sind doch wahrhaftig mannigfaltige.

Am Ende steht Elisabeth Schlosser im Schnee, der aus dem Himmel über Kattowitz fällt. Am Anfang in Berlin war auch jede Menge Schnee. Ja, wir haben verstanden, die Farbe Blau ist fein, wenn es ums Sehnen geht.

Irina Liebmann: "Die freien Frauen". Roman. Berlin Verlag, Berlin 2004. 211 S., geb., 18,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Etwas unwirsch lä

"Es gibt eine Magie der Sprache, die den Leser oder Zuhörer mitschwingen lässt im Rhythmus des Erzählens und ein Verständnis begründet, das der Verstand hinterher nur noch bestätigen kann. Irina Liebmann ist eine solche Sprachmagierin." (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

"Irina Liebmanns Prosa ist kraftvoll und direkt." (Der Tagesspiegel)

"Irina Liebmanns Prosa ist kraftvoll und direkt." (Der Tagesspiegel)