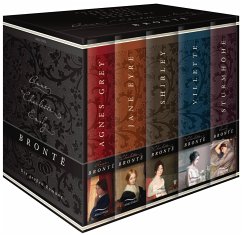

Die Brontë-Schwestern haben in ihrer leider nur sehr kurzen Schaffensphase einige zeitlose Klassiker geschaffen, darunter Meisterwerke wie "Jane Eyre" oder "Sturmhöhe". Diese wunderschöne Geschenkkasse umfasst die großen Romane der Brontë-Schwestern Anne, Charlotte und Emily:

Agnes Grey:

Der bekannte Roman der jüngsten Brontë-Schwester

Sensibel und mit ergreifender Unmittelbarkeit erzählt Anne Brontë (Bronte, Anne 1820 - 1849) die jüngste der drei weltberühmten Brontë-Schwestern, die Geschichte einer jungen Frau: Um des Geldes willen verdingt sich die intelligente und empfindsame Agnes Grey, Tochter eines verarmten Landpfarrers, als Gouvernante in reichem Hause. Schon bald gerät sie mit ihren naiven Vorstellungen in die Mühlen zwischen verzogenen Kindern und allzu nachgiebigen Eltern, und all ihre Träume und Hoffnungen scheinen sich in Luft aufzulösen. Anne Brontë hat ihr Romandebüt, erschienen 1847, auf autobiografischen Erfahrungen aufgebaut. Sie selbst arbeitete wie ihre Titelheldin als Gouvernante, bis sie sich 1845 ganz dem Schreiben zuwandte.

Jane Eyre:

Die aufwühlende Geschichte der jungen Jane Eyre

Charlotte Brontës Jane Eyre gilt als eine der facettenreichsten und ergreifendsten Frauenfiguren der Weltliteratur. Nach einer freudlosen Kindheit verliebt sich die junge Titelheldin in den herrischen und egozentrischen Mr. Rochester, in dessen Haus sie als Erzieherin Anstellung gefunden hat. Auch der Hausherr fühlt sich zu der intelligenten Frau hingezogen, doch hütet er ein schreckliches Geheimnis, das ihre seltsame Liebe zueinander unweigerlich überschattet. Die aufwühlende Melodramatik des Stoffs machte Brontës 1847 erschienenen Roman zu ihrem erfolgreichsten Werk.

Villette:

Eine Reise in die Tiefen der weiblichen Seele

Im Mittelpunkt von Charlotte Brontës drittem großen Roman steht erneut eine bewegende Frauenfigur: Nach einer glücklos unsteten Jugend findet die unscheinbare Lucy Snowe in der Fremde Anstellung im Mädchenpensionat der kaltherzigen Madame Beck. Als ihre aufkeimende Liebe zum jungen Schularzt Dr. John unerwidert bleibt, droht die Einsamkeit sie zu erdrücken. Doch dann entdeckt Lucy ihre Zuneigung zu dem eigenwilligen Literaturprofessor Paul Emanuel. »Villette« (1853) ist der letzte zu Lebzeiten erschienene Roman Brontës, die zuvor mit »Jane Eyre« einen grandiosen Erfolg feierte.

Shirley:

Gegen die erstarrten Konventionen und den Standesdünkel ihrer Zeit

Neben dem grandiosen viktorianischen Sittengemälde »Jane Eyre«, mit dem Charlotte Brontë zwei Jahre zuvor schlagartig berühmt wurde, ist »Shirley«, 1849 erschienen, der zweite bedeutende Roman der großen englischen Dichterin über eine außergewöhnliche Frauenfigur. Vor dem Hintergrund der Arbeiterunruhen zur Zeit der wirtschaftlichen Depression am Beginn des 19. Jahrhunderts erzählt er die aufrüttelnde Geschichte der vermögenden und charakterstarken Gutsherrin Shirley Keeldar, die sich um der wahren Liebe willen entschlossen über die erstarrten Konventionen und den Standesdünkel ihrer Zeit hinwegsetzt.

Sturmhöhe:

Tragische Liebe auf »Wuthering Heights«

Auf einer Anhöhe inmitten der rauen Landschaft des englischen Yorkshire liegt das Anwesen »Wuthering Heights«, dem Wind schutzlos ausgesetzt, der hier strenger als anderswo weht. Sein Besitzer, der herzensgute Mr Earnshaw, nimmt den Findling Heathcliff zu sich, in den Earnshaws Tochter Cathy sich bald schon heftig verliebt. Doch ihre Liebe endet im Unglück, und ein Gespinst aus Verrat und Rache liegt fortan über dem Landgut. Emily Brontës einziger Roman, zuerst 1847 unter Pseudonym erschienen, gehört als eines der außergewöhnlichsten Werke des viktorianischen Zeitalters längst zum Kanon der Weltliteratur.

Agnes Grey:

Der bekannte Roman der jüngsten Brontë-Schwester

Sensibel und mit ergreifender Unmittelbarkeit erzählt Anne Brontë (Bronte, Anne 1820 - 1849) die jüngste der drei weltberühmten Brontë-Schwestern, die Geschichte einer jungen Frau: Um des Geldes willen verdingt sich die intelligente und empfindsame Agnes Grey, Tochter eines verarmten Landpfarrers, als Gouvernante in reichem Hause. Schon bald gerät sie mit ihren naiven Vorstellungen in die Mühlen zwischen verzogenen Kindern und allzu nachgiebigen Eltern, und all ihre Träume und Hoffnungen scheinen sich in Luft aufzulösen. Anne Brontë hat ihr Romandebüt, erschienen 1847, auf autobiografischen Erfahrungen aufgebaut. Sie selbst arbeitete wie ihre Titelheldin als Gouvernante, bis sie sich 1845 ganz dem Schreiben zuwandte.

Jane Eyre:

Die aufwühlende Geschichte der jungen Jane Eyre

Charlotte Brontës Jane Eyre gilt als eine der facettenreichsten und ergreifendsten Frauenfiguren der Weltliteratur. Nach einer freudlosen Kindheit verliebt sich die junge Titelheldin in den herrischen und egozentrischen Mr. Rochester, in dessen Haus sie als Erzieherin Anstellung gefunden hat. Auch der Hausherr fühlt sich zu der intelligenten Frau hingezogen, doch hütet er ein schreckliches Geheimnis, das ihre seltsame Liebe zueinander unweigerlich überschattet. Die aufwühlende Melodramatik des Stoffs machte Brontës 1847 erschienenen Roman zu ihrem erfolgreichsten Werk.

Villette:

Eine Reise in die Tiefen der weiblichen Seele

Im Mittelpunkt von Charlotte Brontës drittem großen Roman steht erneut eine bewegende Frauenfigur: Nach einer glücklos unsteten Jugend findet die unscheinbare Lucy Snowe in der Fremde Anstellung im Mädchenpensionat der kaltherzigen Madame Beck. Als ihre aufkeimende Liebe zum jungen Schularzt Dr. John unerwidert bleibt, droht die Einsamkeit sie zu erdrücken. Doch dann entdeckt Lucy ihre Zuneigung zu dem eigenwilligen Literaturprofessor Paul Emanuel. »Villette« (1853) ist der letzte zu Lebzeiten erschienene Roman Brontës, die zuvor mit »Jane Eyre« einen grandiosen Erfolg feierte.

Shirley:

Gegen die erstarrten Konventionen und den Standesdünkel ihrer Zeit

Neben dem grandiosen viktorianischen Sittengemälde »Jane Eyre«, mit dem Charlotte Brontë zwei Jahre zuvor schlagartig berühmt wurde, ist »Shirley«, 1849 erschienen, der zweite bedeutende Roman der großen englischen Dichterin über eine außergewöhnliche Frauenfigur. Vor dem Hintergrund der Arbeiterunruhen zur Zeit der wirtschaftlichen Depression am Beginn des 19. Jahrhunderts erzählt er die aufrüttelnde Geschichte der vermögenden und charakterstarken Gutsherrin Shirley Keeldar, die sich um der wahren Liebe willen entschlossen über die erstarrten Konventionen und den Standesdünkel ihrer Zeit hinwegsetzt.

Sturmhöhe:

Tragische Liebe auf »Wuthering Heights«

Auf einer Anhöhe inmitten der rauen Landschaft des englischen Yorkshire liegt das Anwesen »Wuthering Heights«, dem Wind schutzlos ausgesetzt, der hier strenger als anderswo weht. Sein Besitzer, der herzensgute Mr Earnshaw, nimmt den Findling Heathcliff zu sich, in den Earnshaws Tochter Cathy sich bald schon heftig verliebt. Doch ihre Liebe endet im Unglück, und ein Gespinst aus Verrat und Rache liegt fortan über dem Landgut. Emily Brontës einziger Roman, zuerst 1847 unter Pseudonym erschienen, gehört als eines der außergewöhnlichsten Werke des viktorianischen Zeitalters längst zum Kanon der Weltliteratur.

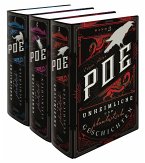

Wolfgang Schlüters provokante Neuübersetzung von Emily Brontës berühmtem Roman "Sturmhöhe" stößt den Leser oft vor den Kopf - aber das tat auch das englische Original im Jahr 1847.

Nicht mehr schlafen wollen, weil das Grauen vor den eigenen Träumen stärker ist als alle Müdigkeit: Wer diesen Punkt erreicht, kann auch das Wachen längst nur noch als Albtraum leben und kann sich, um dem Elend zu entkommen, gradewegs zu Tode hungern. So ergeht es Catherine Linton, geborene Earnshaw. Heimgesucht von übermächtigen Erinnerungen an ihr früheres Leben, dem sie sich durch eine Ehe mit dem braven Nachbarsjungen selbst entzogen hat, und jetzt tief in ein Familiendrama verstrickt, von dem niemand weiß, wer darin welche Rolle spielt, schließt sie sich in ihre Kammer ein, verweigert Nahrung und will nur noch sterben. Heathcliff, ihre wilde Liebe aus Kindheits- und Jugendtagen, ist unerwartet wiederaufgetaucht: stattlicher, verwegener und faszinierender als je zuvor, zugleich auch düsterer, bedrohlicher, dämonischer und nur umso begehrenswerter. Jetzt scheint ihre Schwägerin ihm unaufhaltsam zu verfallen. Doch auch Catherine rast das Herz. Der Ehemann verlangt nach Klärung. Es kommt zu Streit und Blutvergießen, nächtlicher Flucht, Verfluchung. Und das ist erst Kapitel 12, rund ein Drittel dieser schicksalsschwarzen Unheilssaga.

Über drei Generationen weitet sich der Schreckensstrudel, in den die zwei benachbarten Familien immer unaufhaltsamer geraten, je mehr sie eigentlich bemüht sind, ihr genügsam abgeschiedenes Leben vorsätzlich zu ordnen. Doch Ordnung ist hier nicht von Dauer. Sie vergeht vor der Wirkung unbekannter Mächte, die mit so elementarer Wucht über sämtliche Figuren kommen wie der Sturmwind, der nachts durch die Heide tost. Man muss schon bis zu Shakespeares "König Lear" zurückgehen, um ein gleichermaßen wetterstarkes Werk von derart entfesselter Gewalt zu finden. "Wuthering Heights", der Geniestreich einer Neunundzwanzigjährigen, zeigt immerhin bereits durch seinen Titel an, dass dieser Roman nicht für sonnige Gemüter taugt. Wer dennoch wagt, sich ihm mit Vorsatz auszusetzen, muss auf allerhand gefasst sein.

Schon die Text- und Sprachgestalt, in der er überliefert ist, bietet kultivierten Lesern manche Zumutung: wuchernde Perioden, abgerissene Sätze, schroffe Absätze, lange Reden in unverständlichem Lokaldialekt, verstörende Zeichensetzung. Vieles davon mag sich aus der mündlichen Erzählsituation erklären, die der Roman durchgehend fingiert, manches aber schlicht der Schlampigkeit des Londoner Verlags geschuldet sein, der 1847 den Text der völlig unbekannten Provinzlerin Emily Brontë unter männlichem Pseudonym veröffentlichte. Dieser Meinung jedenfalls war Charlotte, ältere Schwester der Autorin und selbst literarische Debütantin, die drei Jahre später den Roman, von den schlimmsten Patzern, wie sie fand, befreit, abermals herausbrachte und zum Erfolg führte. Da war Emily Brontë schon zwei Jahre tot; ihr Manuskript ist nicht erhalten.

Seither dauern die Debatten an. Sollen das Ungehobelte und Ungeheuerliche dieses Albtraums wie seiner erzählerischen Darbietung geglättet oder nicht vielmehr ausdrücklich ausgestellt werden? Vor dieser Entscheidung stehen auch alle Übersetzer: Wie viel an Raffinesse, Stil und Politur verträgt ein Text, dessen Stil im Englischen so raffiniert vorgeht, dass er vielfach unversöhnlich wild und rauh, ja rüde scheint? Nicht weniger als dreizehn deutsche Übersetzungen sind bislang erschienen (die erste - anonyme - bereits 1851), vier davon noch auf dem Markt, da wagt Wolfgang Schlüter eine weitere, um mit dem Ungetüm des Romans, wie er meint, endlich ernst zu machen.

Den vorliegenden deutschen Fassungen (die er im Anhang selbstbewusst zitiert und zum Vergleich herausfordert) kann er nichts abgewinnen: "Sehr stürmisch geht es auf diesen Höhen nicht zu." In seiner Version dafür umso mehr; das klingt dann beispielsweise so: "Schließlich fiel bei ihr der Groschen und sie respondierte". Ein sehr salopper, umgangssprachlicher Ausdruck paart sich mit einem ausgesuchten Fremdwort. Derlei harte Fügungen und Brüche sind hier ebenso vorsätzlich wie Anachronismen und weit Hergeholtes (der Hausdiener, der bei Brontë Yorkshire-Dialekt spricht, muss hier, offenkundig weil er Joseph heißt, durchweg auf Wienerisch granteln). Denn das Grelle und oft Anstößige solcher Wortwahl dienen Schlüters übersetzerischem Kalkül, den Romantext aufzurauen und dadurch den Schock seiner Erstlektüre abermals spürbar werden zu lassen.

Das gelingt, so stellt man fest, besonders bei den Flüchen: "du Vollkoffer", "verfickte Schlampe", "geh mir nicht auf'n Sack" und was dergleichen pubertäre Kraftausdrücke mehr sind. Heathcliffs letzte Rede lautet: "O Scheiße! Das ist unsäglich - das ist zuviel für Fleisch & Blut - das kann nicht mal ich ertragen!" Kann man, will man das als Leser ertragen?

Längst ist dieser Übersetzer, der auch als Essayist, Erzähler sowie Arno-Schmidt-Experte einen großen Namen hat, für, sagen wir, überraschende Entscheidungen bekannt. Seine Version von Christopher Marlowes Drama "Doktor Faustus", 1999 bei Eichborn erschienen, eröffnete er mit den Worten: "Schalt mal den Laptop aus, Faustus." Auch bei "Sturmhöhe" verschlägt es einem über seine Eigenwilligkeiten oft den Atem; man fühlt sich vor den Kopf gestoßen, empört sich und verdreht die Augen und kann beim zweiten Lesen dennoch nicht umhin, die Intelligenz solcher Freiheit wie auch Frechheit zu bewundern, die der Übersetzer sich herausnimmt.

Tatsächlich erzählt "Wuthering Heights" ja die Geschichte einer scheiternden Domestizierung. Deshalb ist es stimmig, wenn auch die Sprache der Erzählung so gar nichts Anheimelndes hat. Heathcliff, als Findelkind aus den Straßen Liverpools in die Familie Earnshaw aufgenommen, bleibt dauerhaft ein Fremder und fügt sich weder in die Sitten noch in die Strukturen der Geselligkeit. Und noch als er sich gerächt und längst über alle triumphiert hat, stößt er den Neuankömmling Lockwood, den Stellvertreter für uns Leser, vor den Kopf und verweigert ihm das Gastrecht.

Wenn wir Übersetzer mal als Gastgeber betrachten, die uns sonst gern an ihre Tafel laden, dann nimmt Schlüter jedenfalls die Heathcliff-Rolle glänzend an. Am besten sollten wir seine Version daher vielleicht als Neu-Instrumentierung einer alten Partitur auffassen, die uns ganz anders im Ohr war, die jetzt jedoch mit Klangfarben versehen wird - wie zum Beispiel das Saxophon in Ravels Orchesterfassung von Mussorgskis "Bildern einer Ausstellung" -, wie sie zur Entstehungszeit noch gar nicht gängig waren. Wer also harmonischere Klänge liebt, der lese "Sturmhöhe" in den Ausgaben von dtv, Manesse oder Insel. Wer aber Dissonantes oder Schrilles als Schulung des Gehörs verträgt, der greife zu Schlüters Brontë und lasse sich davon den Schlaf rauben.

TOBIAS DÖRING

Emily Brontë: "Sturmhöhe". Roman.

Hrsg. und aus dem Englischen von Wolfgang Schlüter. Hanser Verlag, München 2016. 640 S.,

geb., 39,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main