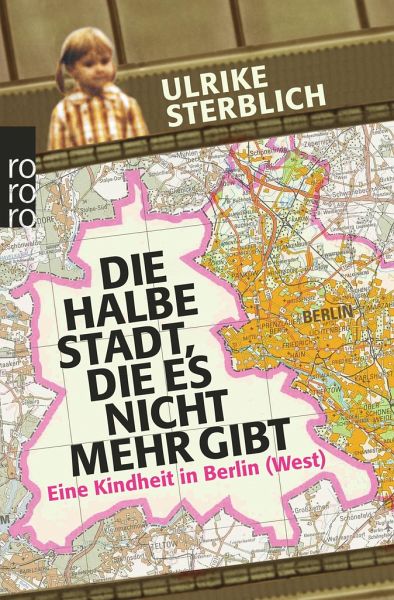

Ulrike Sterblich

Broschiertes Buch

Die halbe Stadt, die es nicht mehr gibt

Eine Kindheit in Berlin (West)

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Als Partys noch Feten hießenZwischen der Karl-Marx-Straße in Neukölln, Ku damm-Kinos und KaDeWe, zwischen dem Schrebergarten in Britz, Forum Steglitz und Europa-Center eine Zeitreise zu einem verschwundenen Archipel und den Menschen, die ihn bewohnten: West-Berlin. Schillernd komische Geschichten aus der halben Stadt, die es nicht mehr gibt."Wenn einer eine Stadt wie Berlin volley nehmen kann, dann ist es Ulrike Sterblich." Wolfgang Herrndorf"Wie absurd die Lage von Berlin (West) war, wird einem erst heute im Rückblick klar. Als Junge wusste ich nur, ich brauche keinen Kompass. Egal wohin ...

Als Partys noch Feten hießen

Zwischen der Karl-Marx-Straße in Neukölln, Ku damm-Kinos und KaDeWe, zwischen dem Schrebergarten in Britz, Forum Steglitz und Europa-Center eine Zeitreise zu einem verschwundenen Archipel und den Menschen, die ihn bewohnten: West-Berlin. Schillernd komische Geschichten aus der halben Stadt, die es nicht mehr gibt.

"Wenn einer eine Stadt wie Berlin volley nehmen kann, dann ist es Ulrike Sterblich." Wolfgang Herrndorf

"Wie absurd die Lage von Berlin (West) war, wird einem erst heute im Rückblick klar. Als Junge wusste ich nur, ich brauche keinen Kompass. Egal wohin man lief, es war immer Osten." Eckart von Hirschhausen

Zwischen der Karl-Marx-Straße in Neukölln, Ku damm-Kinos und KaDeWe, zwischen dem Schrebergarten in Britz, Forum Steglitz und Europa-Center eine Zeitreise zu einem verschwundenen Archipel und den Menschen, die ihn bewohnten: West-Berlin. Schillernd komische Geschichten aus der halben Stadt, die es nicht mehr gibt.

"Wenn einer eine Stadt wie Berlin volley nehmen kann, dann ist es Ulrike Sterblich." Wolfgang Herrndorf

"Wie absurd die Lage von Berlin (West) war, wird einem erst heute im Rückblick klar. Als Junge wusste ich nur, ich brauche keinen Kompass. Egal wohin man lief, es war immer Osten." Eckart von Hirschhausen

ULRIKE STERBLICH, Politologin und Autorin aus Berlin, lebt weiterhin in ihrer Heimatstadt, wo sie auch als Gastgeberin der Talk- und Lesebühne 'Berlin Bunny Lectures' bekannt wurde. 2012 erschien ihr erfolgreiches Mauerstadt-Memoir 'Die halbe Stadt, die es nicht mehr gibt', über das Wolfgang Herrndorf urteilte: 'Zarter, liebevoller, staunender wurde selten eine Jugend, eine Stadt und beider Verschwinden beschrieben.' 2021 veröffentlichte Ulrike Sterblich ihr Romandebüt 'The German Girl', ihr zweiter Roman 'Drifter' stand 2023 auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis.

Produktdetails

- rororo Taschenbücher 62840

- Verlag: Rowohlt TB.

- Artikelnr. des Verlages: 18781

- 8. Aufl.

- Seitenzahl: 363

- Erscheinungstermin: 1. Oktober 2012

- Deutsch

- Abmessung: 190mm x 125mm x 27mm

- Gewicht: 320g

- ISBN-13: 9783499628405

- ISBN-10: 3499628406

- Artikelnr.: 34545793

Herstellerkennzeichnung

Rowohlt Taschenbuch

Kirchenallee 19

20099 Hamburg

produktsicherheit@rowohlt.de

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Eigentlich hat Jens Bisky auf so ein Buch gewartet: Eines über West-Berlin, das "Erinnertes und Erfundenes zusammenspannt", das die Entwurfartigkeit, die Unartigkeit der halben Stadt erfahrbar macht. Dieses Buch hat Ulrike Sterblich nicht geschrieben, bedauert er. Stattdessen wirken die Episoden in "Die halbe Stadt, die es nicht mehr gibt" auf Bisky schematisch und größtenteils belanglos. Es kommt ihm vor, als hätte Sterblich eine "Liste von Pflichtaufgaben" geschrieben und abgearbeitet. Dabei seien schöne Ansätze vorhanden, doch sie mache nichts daraus. Stattdessen entscheide sie sich für eine kindliche Perspektive, die sich für die Beschreibung der DDR bewährt habe. Nur ist das Verhältnis der DDR zu ihren Bürgern auch eines gewesen, das diese etwas infantile Sicht hilfreich macht; genau so sollten die "Untertanen" sein, die Perspektive spiegelt das Verhältnis, erklärt der Rezensent. West-Berlin braucht eine andere Stimme, findet er. Es muss anderes präsent sein: die Teilung, der Kalte Krieg, das Gefühl eines "Lebens im Provisorium", Camp, Boheme. Sterblichs Erinnerungen in "Die halbe Stadt, die es nicht mehr gibt" geben das nicht her, urteilt Bisky harsch.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Wenn einer eine Stadt wie Berlin volley nehmen kann, dann ist es Ulrike Sterblich." -- Wolfgang Herrndorf

All das musste dringend mal aufgeschrieben werden, und zwar genau so. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

In „Die halbe Stadt, die es nicht mehr gibt“ nimmt Ulrike Sterblich den Leser mit auf einen Ausflug in die 1980er Jahre und erzählt von ihrer Kindheit und Jugend in West-Berlin. Was sie erlebt hat und wie sie es erlebt hat.

Von Plätzen, Straßen, Stadteilen, …

Mehr

In „Die halbe Stadt, die es nicht mehr gibt“ nimmt Ulrike Sterblich den Leser mit auf einen Ausflug in die 1980er Jahre und erzählt von ihrer Kindheit und Jugend in West-Berlin. Was sie erlebt hat und wie sie es erlebt hat.

Von Plätzen, Straßen, Stadteilen, Sehenswürdigkeiten und dem ganzen Alltagsgeschehen drumherum wird berichtet - viele kleine Episoden reihen sich aneinander zu einer wundervollen Zeitreise.

Ich selbst lebe seit 1987 in Berlin und es hat mir großen Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen, denn die für mich sehr unterhaltsamen Rückblenden haben mich an zahlreiche kleine Ereignisse und Begebenheiten erinnert, die ich ähnlich erlebt habe.

Äußerst gelungen ist auch die Aufmachung des Buches. So gibt es zu jeder Geschichte am Anfang einen entsprechenden Ausschnitt aus dem Stadtplan und am Ende ein paar zusätzliche interessante Informationen.

Ein herrliches Buch, das ich jedem 80er-Jahre-Interessierten empfehlen kann.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Erinnerung an West-Berlin

Ulrike Sterblich wurde 1970 im Westen Berlins geboren und lebt noch heute in ihrer Heimatstadt, an der viele Erinnerungen hängen. Wie war es in einer geteilten Stadt zu leben? Was ist das für ein Gefühl, wenn überall Osten ist?

In ihrem Buch, Die …

Mehr

Erinnerung an West-Berlin

Ulrike Sterblich wurde 1970 im Westen Berlins geboren und lebt noch heute in ihrer Heimatstadt, an der viele Erinnerungen hängen. Wie war es in einer geteilten Stadt zu leben? Was ist das für ein Gefühl, wenn überall Osten ist?

In ihrem Buch, Die halbe Stadt, die es nicht mehr gibt, berichtet die Autorin und Journalistin von ihrer Kindheit und Jugendzeit in Berlin.

Das Buch ist folgendermaßen aufgebaut: Es gibt 73 kurze Kapitel in denen sie mit dem Leser durch ihre Stadt reist und an verschiedenen geographischen Orten und Lebensabschnitten halt macht und über die damalige Lebensweise berichtet. Jedes Kapitel endet mit einem kleinen Abschnitt, in dem ein Gebäude, eine Straße, ein geschichtliches Ereignis usw. genauer erklärt wird. Neben Friedrichstraße und Ku´damm Eck berichtet sie eine kurze Zeit auch über einen Aufenthalt in Amerika, der ihr gezeigt hat, was Berlin eigentlich ausmacht.

Mir, die ich zu Zeiten der Teilung noch nicht gelebt habe, hat das Buch die damalige Situation sehr nahe gebracht und ich war erstaunt über viele Dinge und habe während dem Lesen noch weiteres recherchiert, da ich manches nicht vertehen konnte. Für die, denen es ebenfalls nicht vertraut ist, mag vieles unklar sein, die Informationen am Ende der Kapitel helfen aber auch schon weiter und dienen gleichzeitig als Ideenratgeber für zukünftige Berlinaufenthalte. Gefehlt hat mir jedoch eine große Berlinkarte, da ich mich manchmal schlecht orientieren konnte.

Das Buch ist für Viele Lesenswert: Für die die noch nicht viel über Berlin (West) wissen, für die, die In Westberlin gelebt haben und für die die Westberlin von außen kannten bzw. nur als Besucher. Am besten eignet es sich aber trotzdem für Leser, die in der gleichen Zeit wie Ulrike Sterblich aufgewachsen sind!

Ein insegasmt sehr gutes Buch, dessen Schreibstil mir gut gefällt!

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Das Buch "Die halbe Stadt, die es nicht mehr gibt" von Ulrike Sterblich ist eine Autobiographie aus ihrer Jugend, wie Sie sie im westlichen Berlin erlebt hatte, aber auch Teile, wie Sie sie gerne gehabt hätte.

Die Aussage " Als Partys noch Feten hießen" lässt …

Mehr

Das Buch "Die halbe Stadt, die es nicht mehr gibt" von Ulrike Sterblich ist eine Autobiographie aus ihrer Jugend, wie Sie sie im westlichen Berlin erlebt hatte, aber auch Teile, wie Sie sie gerne gehabt hätte.

Die Aussage " Als Partys noch Feten hießen" lässt darauf schließen, dass das Buch in den 70/80er Jahren spielt. Mir gefällt die Aussage sehr gut, und man kann schon erahnen was einen erwartet.

Das Buch lässt sich flüssig lesen, und ist mit Sicherheit für jeden der in Berlin groß geworden ist, sehr amüsant. Für mich war es ein Zwischending aus Amüsant und manchmal doch etwas zu Zäh. Am Ende eines jeden Kapitels sind kleine Anmerkungen, was ich ganz nett fand, und so noch in keinem anderen Buch gesehen habe.Ebenso sind Ausschnitte des Berliner Stadtplans vor jedem Kapitel zu sehen, finde ich sehr schön!

Toll auch der trockene Humor der Autorin, ganz mein Ding! Ebenso wie sie ihre Mitschüler betituliert hatte, und wie diese zu ihren doch schrägen Namen kamen, war genau das was meine Lachmuskeln in Wallung brachte.´

Fazit:

Ich denke, jeder der im ungefähr gleichen Alter wie die Autorin ist, wird mit diesem Buch seinen Spass haben, angefangen bei der Mode, über die Musik und die politische Lage damals.

Alle die Jünger sind, und es vlt. gar nicht, oder wie ich nur am Rande mitbekommen haben, als die Mauer fiel, werden es vlt. teilweise ganz lustig finden, es aber nicht so interessieren als die gleiche Generation der Autorin. Aus diesem Grund 3 Sterne von mir.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für